今回は、いまカセットデッキを修理して楽しんでいる人に向けた内容です。もちろん、これから挑戦してみようという人も大歓迎です。

タイトルにあるように、

電源を入れたらなんか変な臭いがする…

そんな時、あなたはどうしますか?

…まぁ、当たり前っちゃ当たり前の話ですが、すぐに電源OFFです。きっと取扱説明書にも書いてあります。

さて、今回の結論を言ってしまうと「異臭がしたらすぐに電源OFF!」です。それ以外に説明することは特にありません。ただ、これだけで終わってしまうのは、なんか文字数が少なくて寂しいです。

せっかくなので、今回は変な臭いがした事例を1つ紹介しましょう。一体何が原因で異臭がしたのでしょうか?

◆CAUTION!

ご自身で修理に挑戦される方は、どうぞ自己責任で行ってください。万が一、デッキの修理が不能になったり、感電や火災などの事故が発生しても、申し訳ありませんが責任はとれません。

いまにも煙を噴きそうだ!

デッキはTEACのV-770です。1980年代後半のエントリークラスにあたるデッキだと思います。

1990年代の機種で例えるならV-3000といったところでしょうか。エントリークラスの中では上位に位置するといった感じです。

さて、早速ですが電源を入れるとですね、なんかですね…

焦げ臭い…

デッキのキャビネット(天板)を開けると臭ってくる甘い香りじゃないですよ。

ちなみにこの甘い香りがしてくる話、冗談のように聞こえますが、本当です。

実はメーカーによって、キャビネットを開けた時の臭いが違います。TEACは甘い香りがします。ひょっとして、当時の工場の臭いがデッキの中に瓶詰めされていたりして…

もしよかったら、お持ちのデッキのキャビネットを開けてみて下さい。

…においフェチかい!

どうでもいい余談ですみません(笑)

話を戻しましょう。今回はちょっと危険な臭いがします。

いまにも煙が出てきそうな、何かが焼けているような臭いです。さすがに危険を察知して電源をOFFにしました。

しばらく経って再び電源をONにすると、また臭う…

デッキの中を見渡していると、一つの部品に目が留まりました。

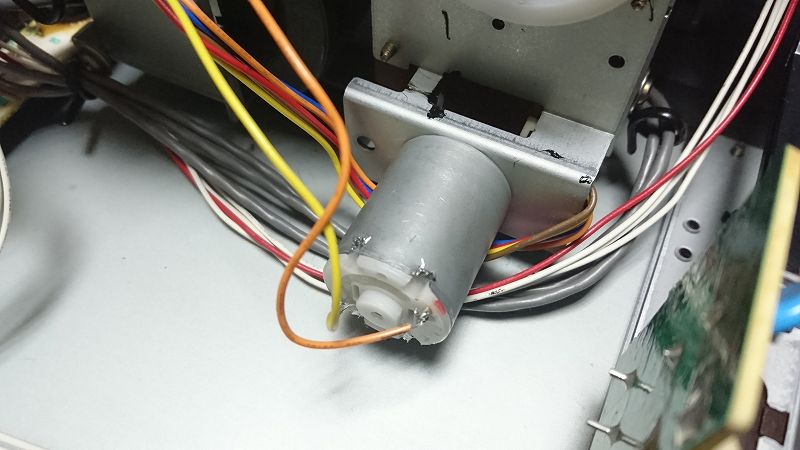

モーター。

ヘッドを上下させたりする、メカニズムを動作させるためのモーターです。専門用語では「カムモーター」「アシストモーター」と呼ばれます。

これがなぜか回らない!

ゴムベルトが切れているということで、ヘッドが動かず再生が出来ない状態です。この状態自体は、壊れたカセットデッキでは日常茶飯事です。

しかしモーターが暴走しないのが変です。

普通はゴムベルトが切れて動かなくなると、マイコンが無理やりでもヘッドを動かそうとしてモーターに電流を送り続けます。機種によってはエラーと認識してモーターを止めるものもあります。

今回はまったく回りません。

ということであれば、臭いを発している正体は…

モータードライバーIC。

(ICをアップした画像がなくてすみません)

モーターを回す指示を出しているのはマイコンですが、マイコンは指示をするだけでモーターは回せません。頭だけの統括者です。

そこで出番となるのがモータードライバー。マイコンからの指示を受けて大きな電流を流し、モーターを回します。

なぜこんな事になってしまった?

カセットデッキに限らず、恐らくどの家電製品もこんな危険なことはまずありません。よほどの欠陥があるなら例外かもしれませんが…

ところで、今回のV-770ですが、なにやら先ほどのモーターに何かで抉った跡がありました。

すぐにでも煙を噴きそうなほど電子部品が熱くなったり、変な臭いがしているという時に真っ先に考えられること。

ショート(短絡)!

恐らくモーターを分解して再び組立てようとしたときに、2つのブラシが接触してしまったことが原因じゃないでしょうか。

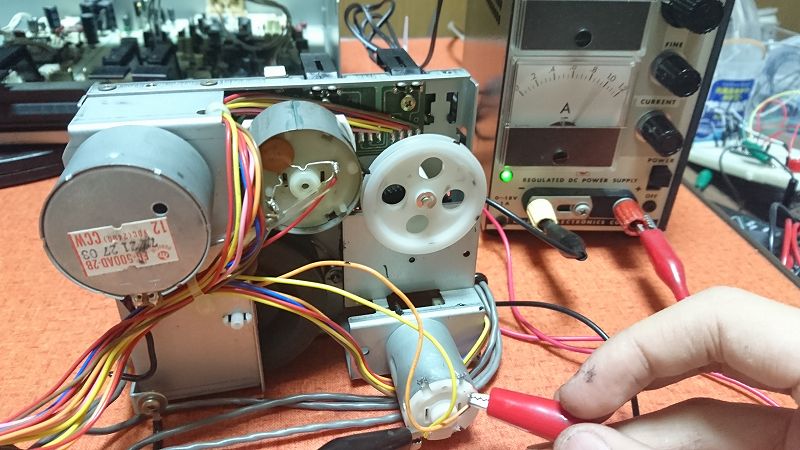

メカニズムの取り外して、試しにモーターに電源を送ってみると、見事に電流計が振り切れました。

こりゃ中でショートしているのは確定です。

電源装置はちゃんと安全回路が働いて、大電流が流れないように制限されます。ところが、モータードライバにそんな機能はありません。ショートしてもお構いなしにフルパワーで電流を送り続けます。

せめてヒューズだったり、大容量の抵抗器が付いていれば、ICの発熱は避けられたと思いますけどね。

残念ながらヒューズが切れるということもなく、危うくデッキがさらに重症化するところでした。

結局モーターは使い物にならない…というか付いていたら危険なので、別なモーターに交換です。

モーターを交換するときは極性に注意です。間違うと逆回転して暴走します。一度試しに電源を送ってみて回転方向を確認するとよいでしょう。

といってもショートして回らなかったら極性わからん…

これは困りました。

となれば、奥の手を使いましょう。

モーターに繋がる配線に直接テスターを当てて、ICから出てくる電圧を測ります。

電圧で極性を調べて、モーターの回転方向とメカニズムの動きを合わせるという、面倒くさいうえにリスクが高いやり方です。

うっかり配線の先端がデッキの金属部分に触れると、「パチンッ!」とショートします。殆どのカセットデッキは、本体の金属部分全体がマイナス(グランド)になっているためです。

できれば少しでも安全な方法をとりたいところですが、こんなことをしないと修理が難しいV-770でした。

焦げたような臭いがしたらすぐ電源OFF!

どうしても、どこが原因だろうと思って色々回路を探ってしまうところですが、異臭がしている状態で電源をONにし続けるのは危険です。

電子部品が壊れて交換する羽目になるどころか、火が出たら大変です。

また、どの電子部品が発熱しているか探すために手で触ることも一つの手段ですが、火傷には十分注意してください。平気で熱湯のような温度になっている可能性もあります。

今回はモーターがショートしてICが発熱する事例を紹介しました。もちろん異臭を発する原因はこれだけに限りません。

臨機応変に原因を探っていく必要がありますが、ぜひ臭いにも注意しながら修理を楽しんでほしいと思います。