概説

1986年に登場したAKAIのフラッグシップカセットデッキです。AKAIで初めてサイドウッドが装着されたモデルでもあります。薄型のボディにサイドウッドという組み合わせは、高級機としては重厚な雰囲気は抑えつつも、引き締まった格好になっていると思います。管理人自身もお気に入りのデザインです。

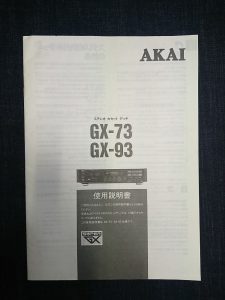

機能面では大幅に簡素化されました。キャリブレーション機能が無くなり、オーソドックスに録音レベル・バランス・バイアスが調整できるだけとなっています。その分、ボタンやスイッチの数も減り、AKAIのカセットデッキとしてはやや簡素な印象です。

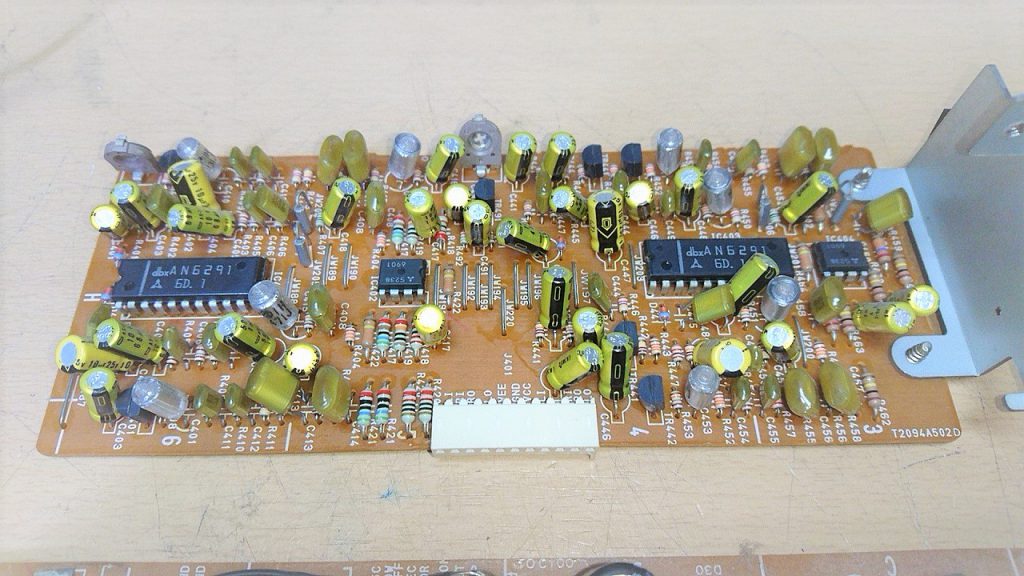

ノイズリダクションは、ドルビーのBタイプ・Cタイプに加え、ヒスノイズが殆ど無くなるほど強力なdbxを搭載。実はこれまでAKAIのフラッグシップモデルにはdbxが搭載されていませんでした。その代わり、オートチューニングなどのハイテク機能を搭載していました。

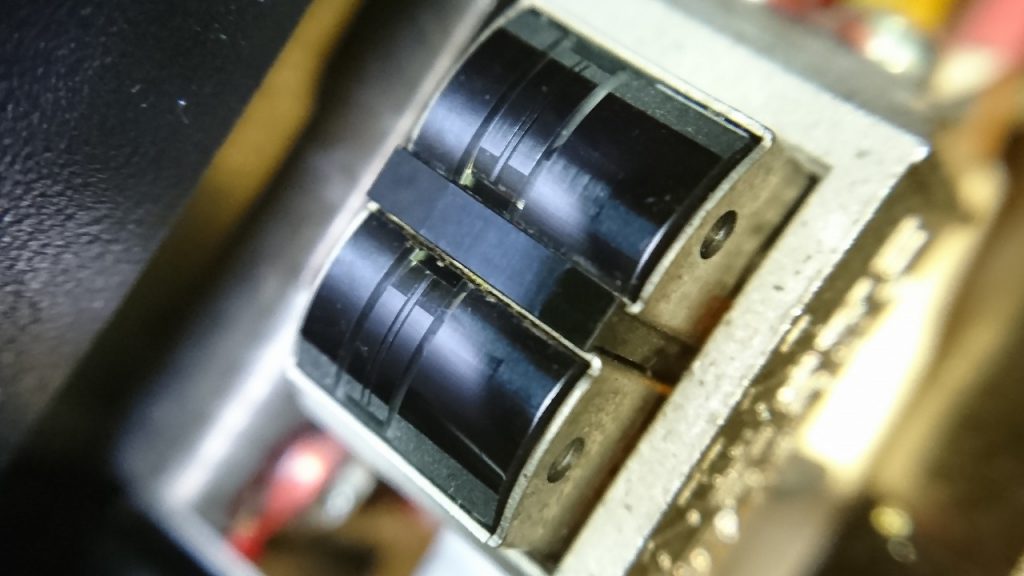

メカニズムは、1982年のGX-F91やGX-F71などから採用されているものを搭載。テープを入れるとヘッドとテープが接触した状態で待機するので、再生ボタンを押すと一瞬で再生が始まります。録音/再生ヘッドはもちろんスーパーGXヘッド。

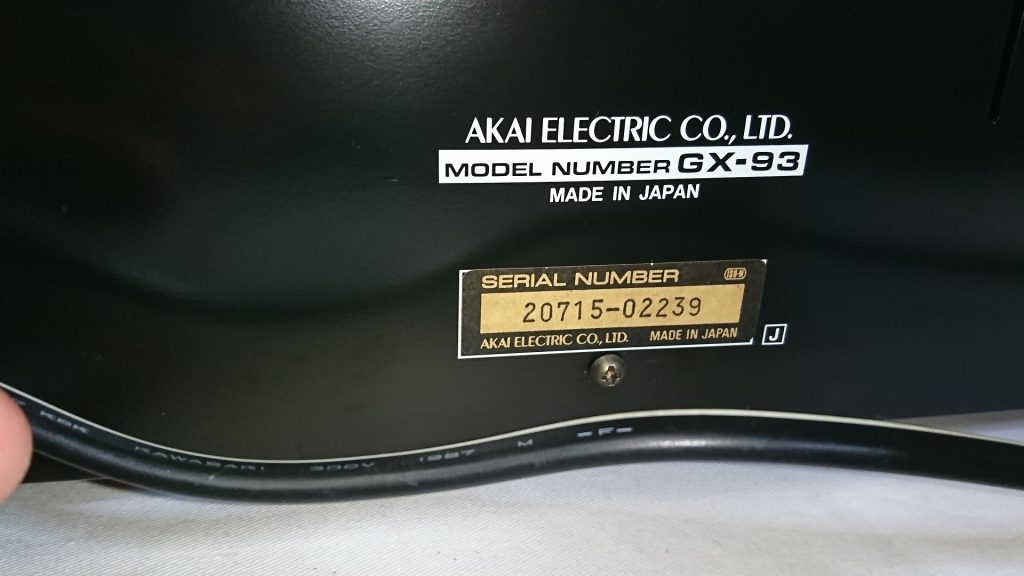

GX-93にはボディーカラーが2色あり、ブラックのほかにシャンパンゴールドが存在します。AKAIのシャンパンゴールドはとても希少です。確認している限り、このGX-93と、A&DのGX-W930しか存在しません。

1987年からはA&Dブランドへと変わり、外観は殆どそのままにGX-Z9000に名を改めて再登場します。しかし残念ながら、GX-Z9000になってからはシャンパンゴールドは無くなり、ブラックのみとなりました。電子回路にも若干の改良が施されていますが大差はありません。1つ大きな相違点としては背面のLINE-OUT端子のレベルを調整できるか否かです。GX-93では調整が可能です。

もう一つ違いを挙げるとしたらブランドのロゴでしょうか。AKAIが好きならGX-93、A&Dが好きならGX-Z9000です。

外観の詳細画像

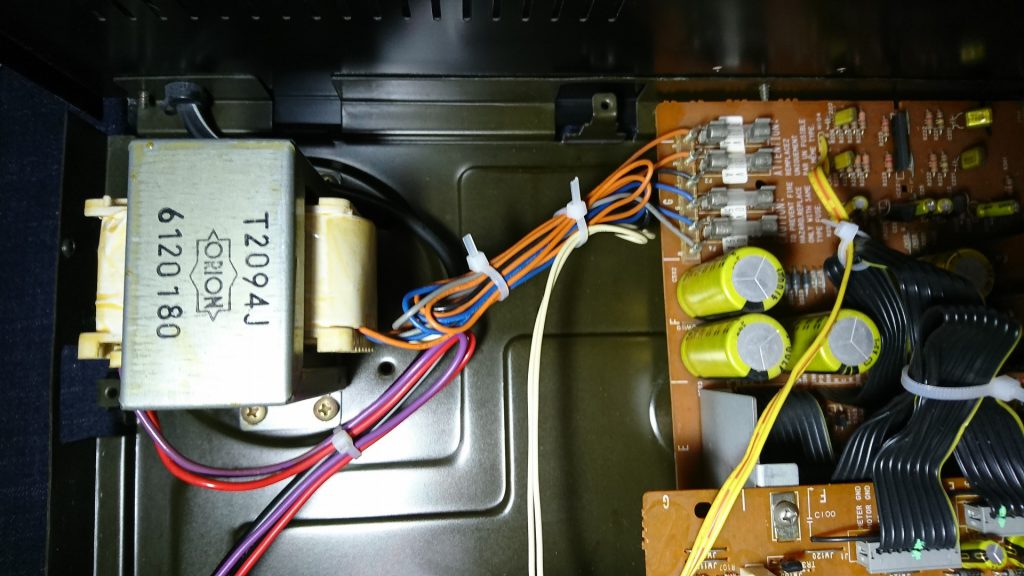

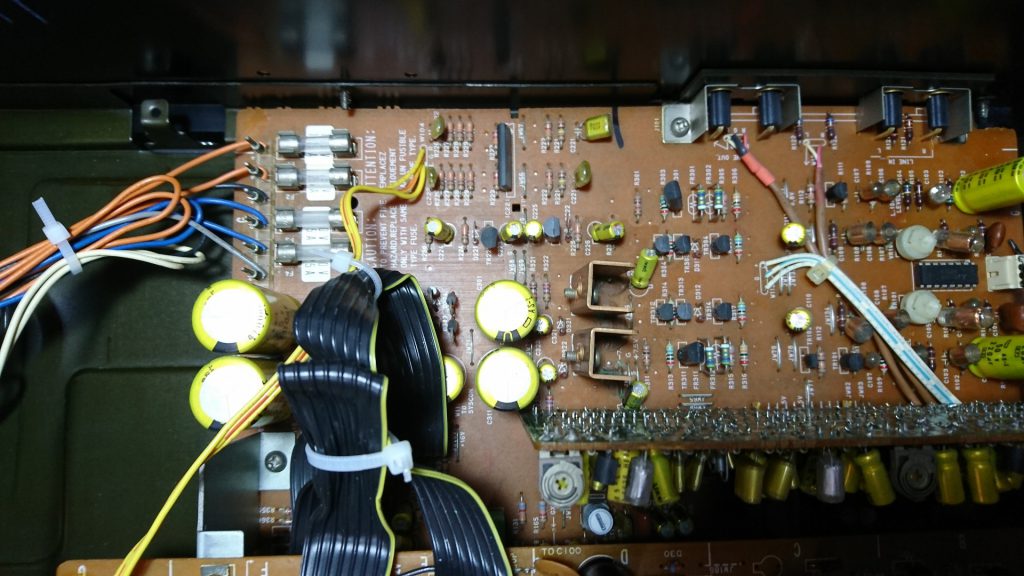

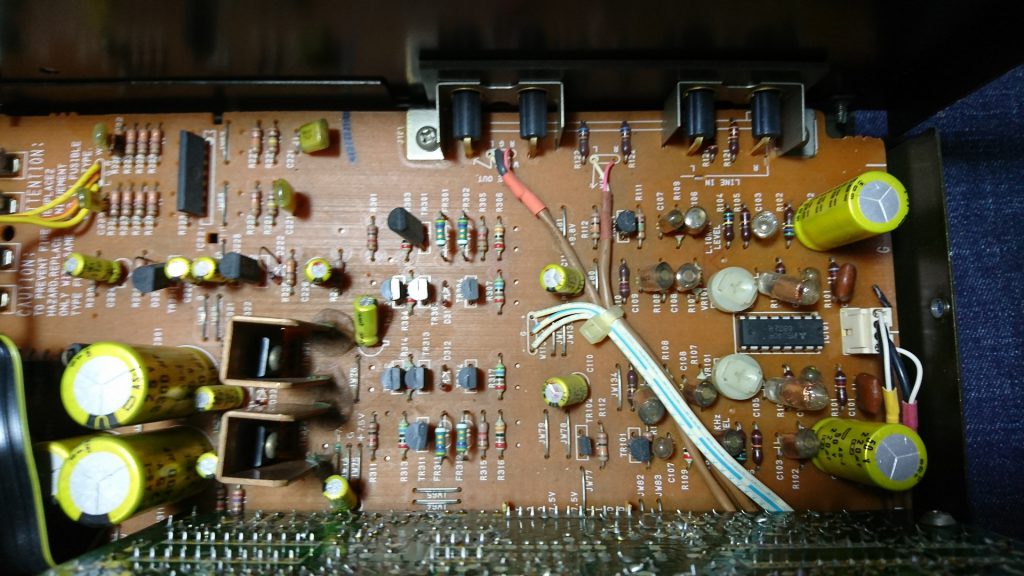

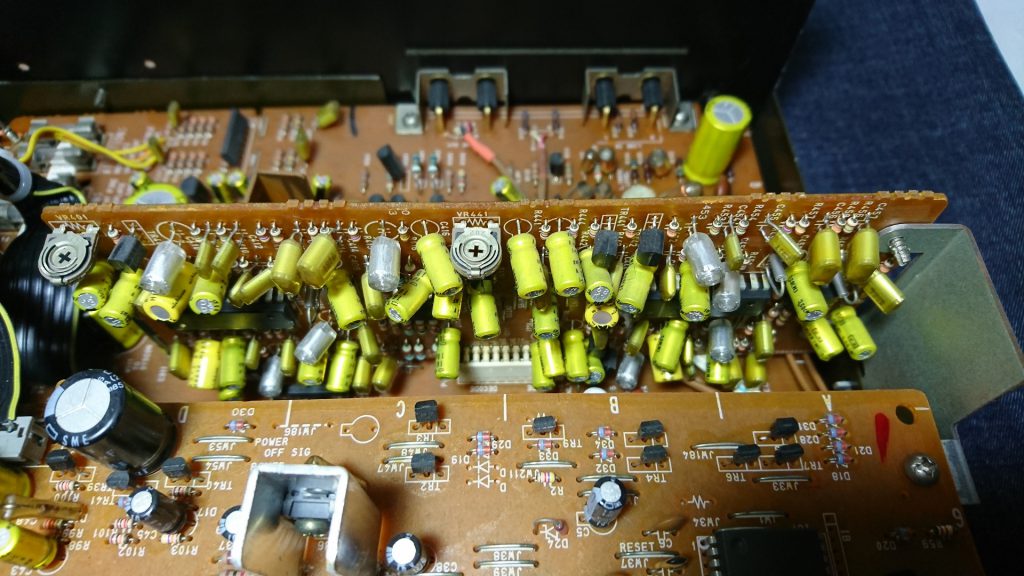

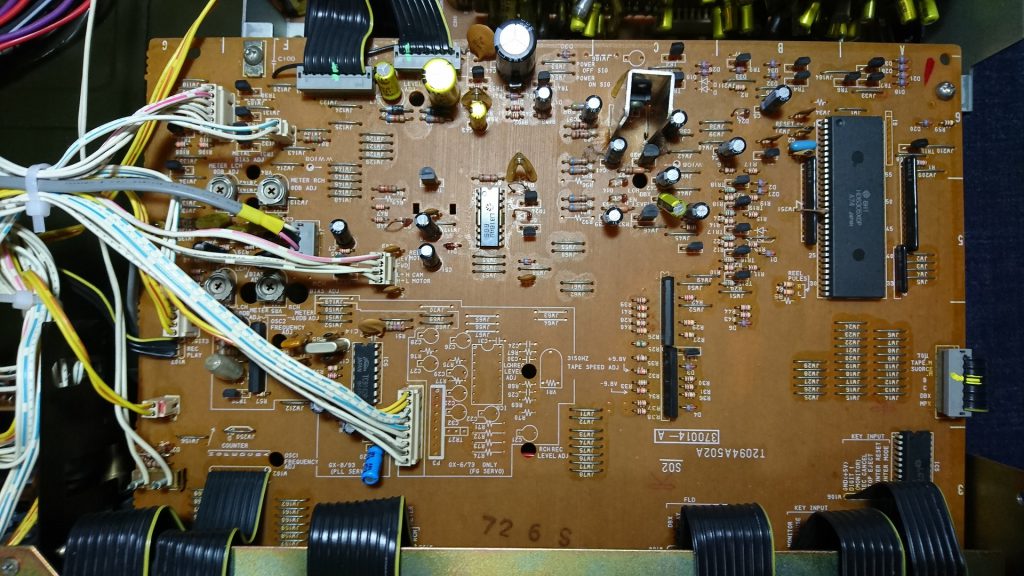

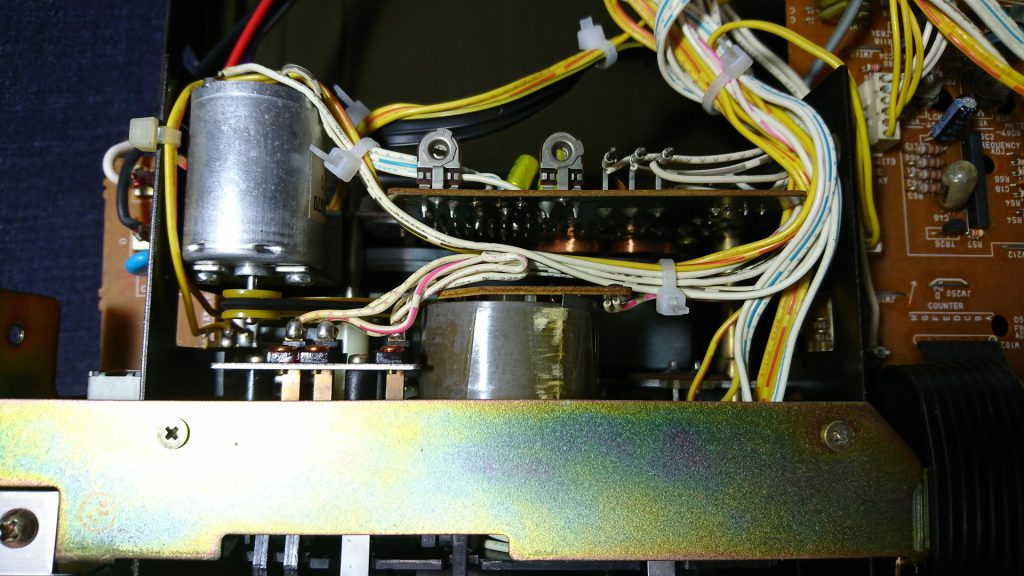

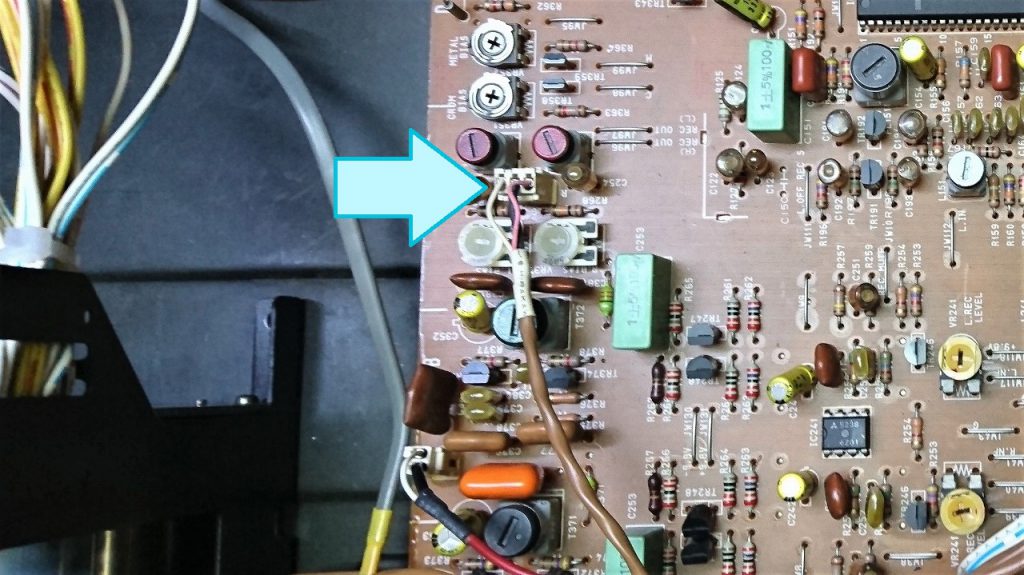

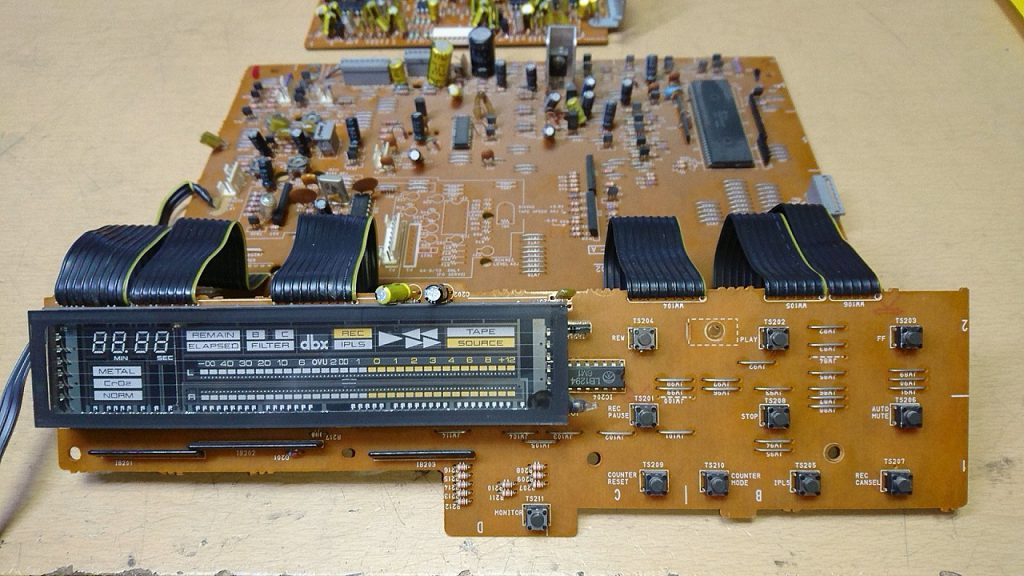

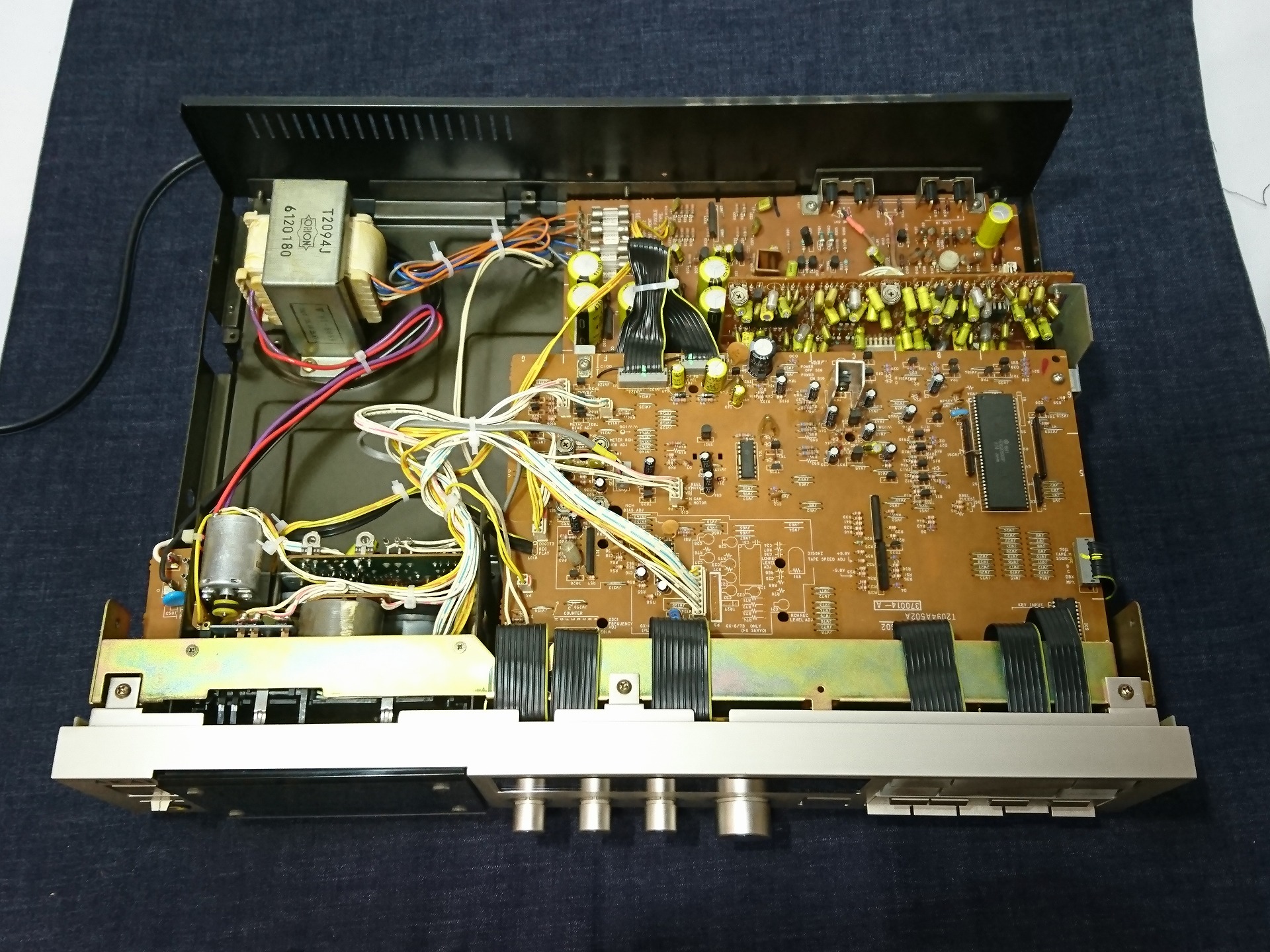

デッキの内部

オープン・ザ・キャビネット

サムネイル画像をクリックすると拡大画像をご覧いただけます。

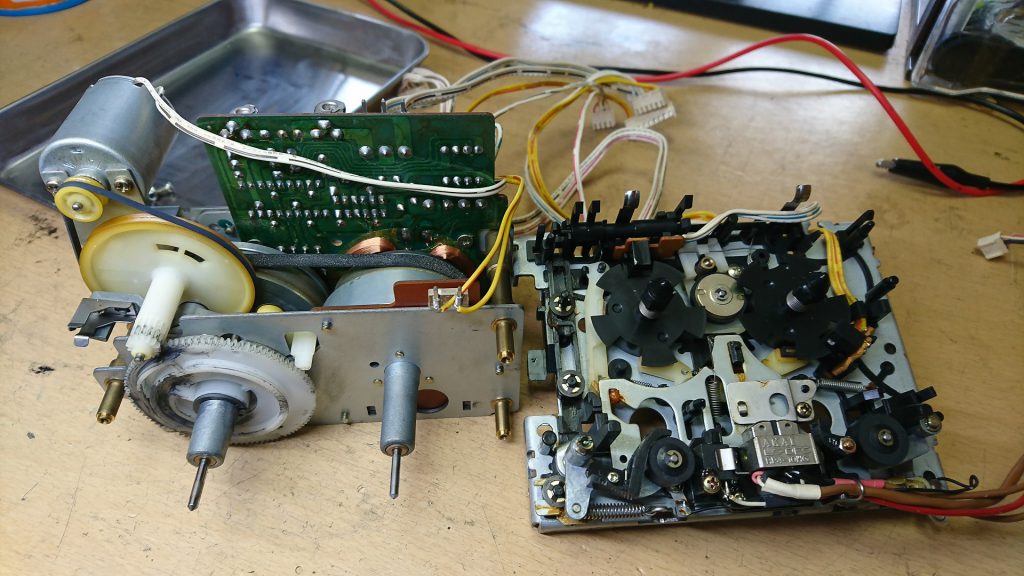

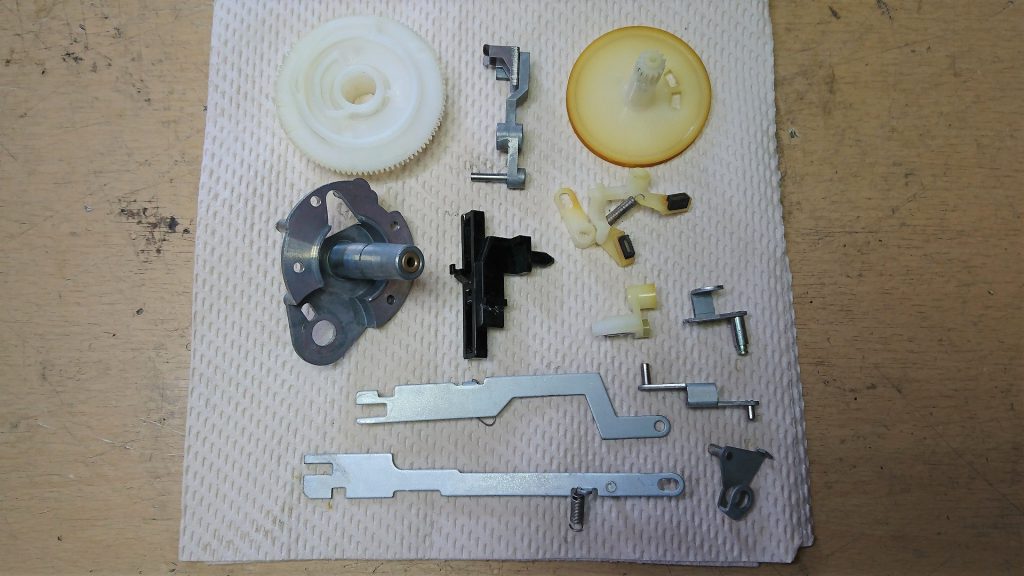

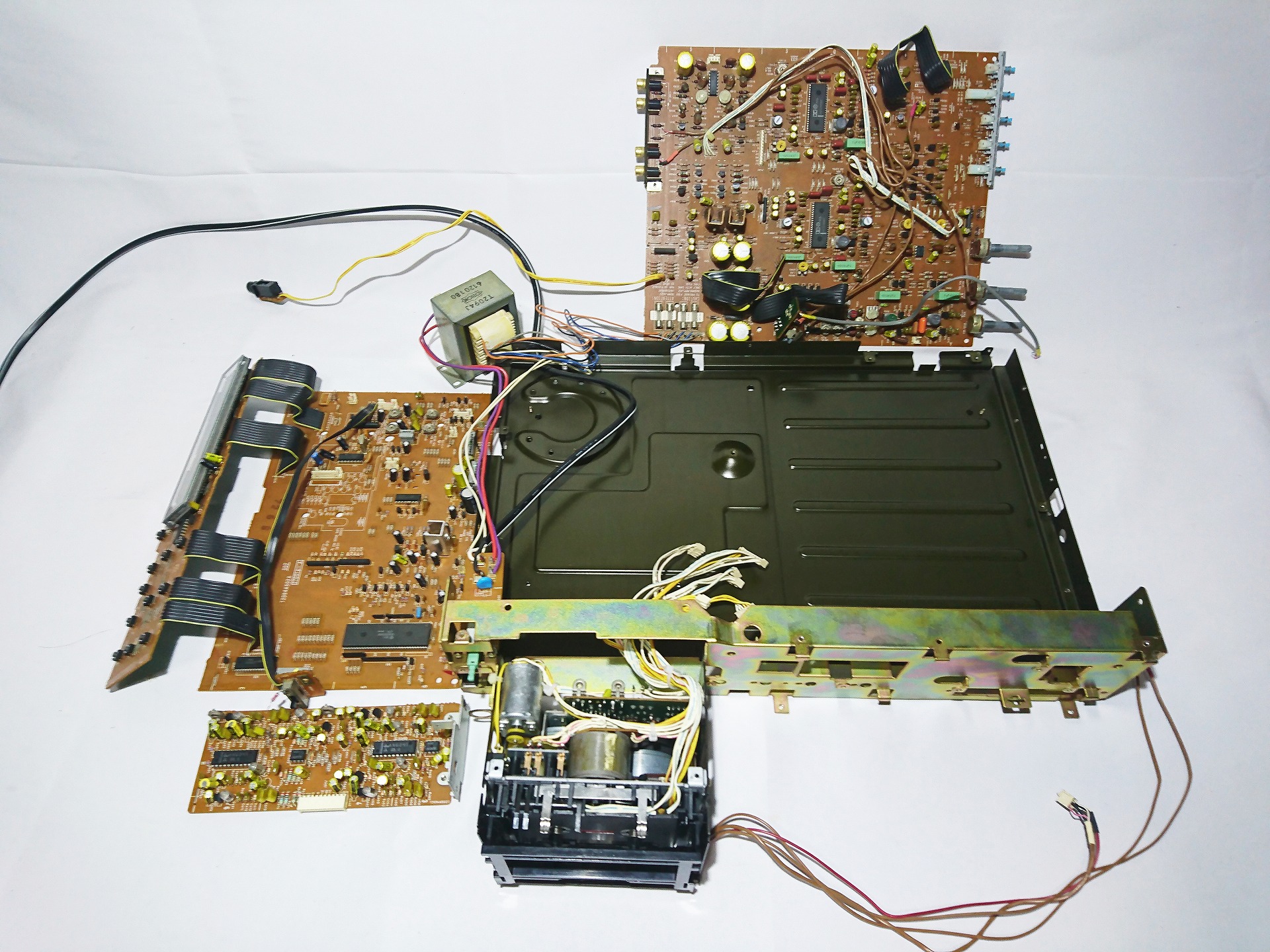

デッキの分解画像

ゴールドモデル

撮影に協力してくださった方

・埼玉県 カワダ様 (1986年製の外観画像・不良ヘッドの画像 2019年2月,2021年8月撮影)

・兵庫県 「モモゾウ」さん (1987年製の画像・デッキ分解画像 2020年5月撮影)

※ゴールドモデルは当方所有デッキです。レンタルも行っています。

⇒https://nishimurasound.jp/blog/rent-gx93