概説

1979年ごろに登場した3ヘッド方式のカセットデッキです。GX-F90の一つ下のグレードという位置づけで、ダイレクトドライブ、レベルキャリブレーション機能、頭出し機能が省略されています。また、デザインもGX-F90の薄型に対し、GX-F80は少し高さのあるデザインです。

チャームポイントは、大きな操作ボタンでしょうか。GX-F90よりもかなり大きく操作性は抜群です。操作性もよいですが、注目したいのは内照式の光るボタン。点灯には電球を使っているため、ふわっと光る動作がなんとも味があってよいです。

テープセレクターは手動式です。フェリクロームポジションはありませんが、ノーマルテープにはLNとLHの2つのポジションがあります。音楽用テープにはLHを、汎用テープにはLNを、といった形で使います。

これといった機能はないどちらかと言えばシンプルなカセットデッキです。AKAIの古きカセットデッキの面影がある1台だと思います。なお、次の世代からはオートチューニング機能が搭載され、ハイテク路線を歩むことになります。

部品をきれいに洗浄します。

部品には、動きを良くするために潤滑油となるグリースが塗られており、年数がたつと、油は硬くなってしまいます。硬くなった油は動きを良くするための役割はもう果たせません。そこで、いったん部品を洗浄して油をきれいに落とします。ぴかぴかの状態にしてから、新しい潤滑油・グリースを入れていくと、メンテナンスをする前の重たい動きが解消されて新品に近い動きを取り戻すことができます。これが音響店で徹底している「イチから組み上げる」修理です。

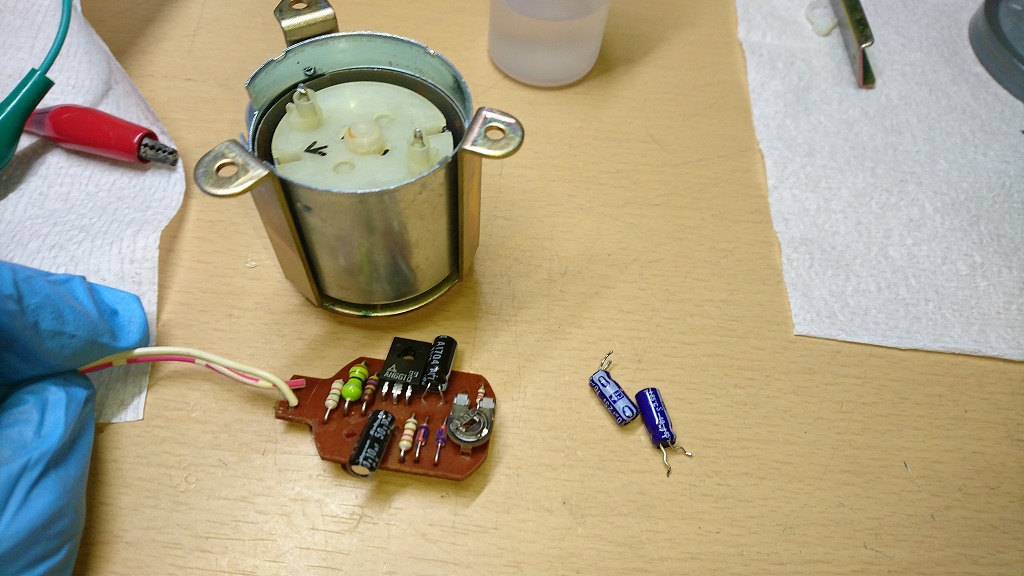

キャプスタンモーターの中にも電解コンデンサー。

キャプスタンを回すモーターは、常に同じ回転速度を保っていなくてはならないので、そのための回路が入っています。モーターのカバーをあけると、写真のように基板を露出できますが、ここにも電解コンデンサーがありますので、新品に取り換えです。

画像の左にあるのが取り換えた古いコンデンサーですが、よく見ると端子の根本に何やら粉のようなものが付着しているのが分かるでしょうか。これは中の電解液が外に漏れ出したためで、ドライアップとも言います。古い電解コンデンサーを取り換えなくてはならない理由が、これを予防するためです。電解液が漏れると、本来のコンデンサーの性能を発揮できなって回路に影響を及ぼし、ノイズの増加や音質の変化となって現れることがあります。

メカニズムをぜんぶ分解するとこうなります。

’70年代のデッキは、一つ一つの部品が大きく重量もあります。分解がむちゃくちゃに大変というわけではありませんが、それよりも取り外しが大変なのがこのGX-F80です。

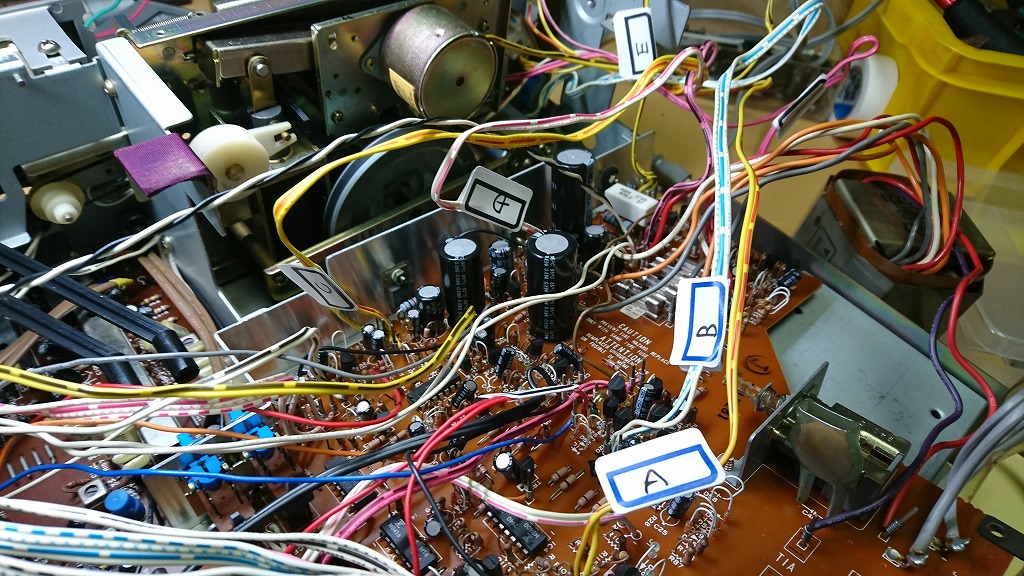

GX-F80の配線の複雑っぷり。

分解は難しくなくても、取り外しが難しい要因がこの配線です。コネクターが1つも使われていないので、1本1本、はんだを吸い取って外していくしかありません。しかも、どこに接続されていたか印を付けなければ、戻すことができなくなってしまうという強敵です。1982年のGX-F71では一部にコネクターが使われているのですが、全部コネクターの脱着で済むようになったのはGX-R99などが登場した1983年ごろではないかと思います。

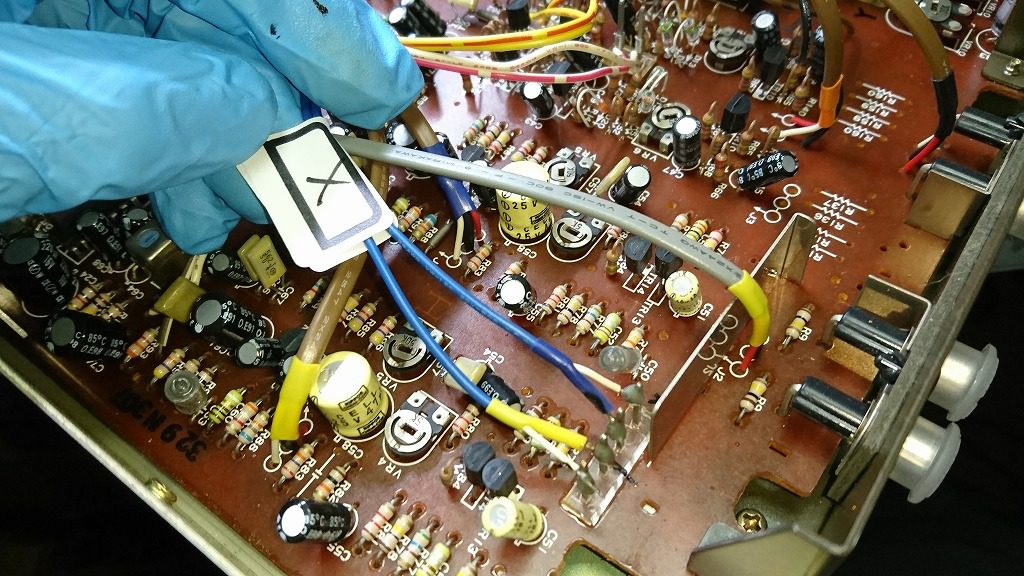

1つのメカから、こんなにも配線が出ています。マーキングは写真だけではNGです。写真と油性ペンで二重にしておかないと、やはり元に戻せなくなってしまうリスクがあります。写真では、ケーブルにインデックスシールを巻きつけて、A,B,C…とアルファベットで記し、基板の方にもA,B,C…と記しておきます。必要に応じて、ケーブルに描かれている柄も記しておきます。よくケーブルを見てみると、×印[××××××]や破線[——-]の模様があるので、それが目印です。

ここには再生ヘッドの線が接続されています。再生ヘッドや録音ヘッド、それに消去ヘッドは、仮に間違って接続してもデッキに深刻なダメージを与えることはないと思いますが、間違えると左と右が逆になったり、位相がずれて音がおかしく聞こえたりします。ここも配線を外す前に印をつけておきます。それよりも、メカの動作系統の配線は間違えると、回路や電子部品にダメージを与える恐れがあるので危険です。