ページ作成:2019/05/10

概説

1980年、カセットデッキの頂点に君臨したナカミチの1000ZXL。当時の定価は550,000円。現在の貨幣価値に換算すると、なんと約730,000円。ちなにみ1980年当時の大卒初任給は、114,500円だったそうです。(年次統計https://nenji-toukei.com/より)

外観はとにかく巨大。重量は19キログラムあります。カセットデッキのサイズとしては規格外どころか、2~3台分のサイズと重さです。ボタンやスイッチも多く、「素人お断り」であることを強調してきます。実際のところ、取扱説明書を読まないと使いこなせません。読むどころか勉強が必要なレベルです。

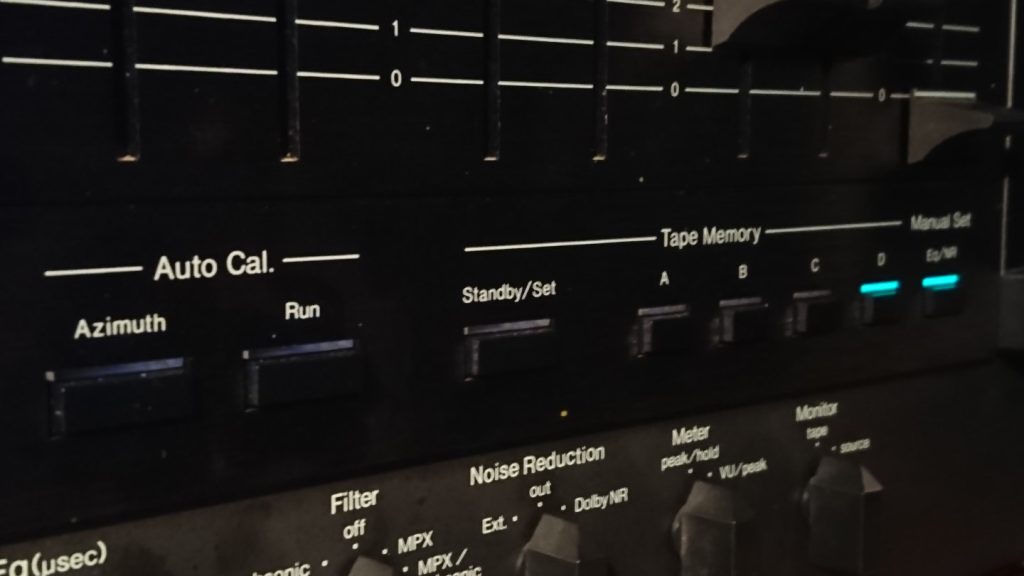

1000ZXLは『Computing Cassette Deck』の異名があるように、テープごとにバラつきがある録音感度の補正、バイアス調整、録音イコライザー調整は全自動で行われます。また、録音ヘッドのアジマスもテープに最適になるように自動調整するなど、磁気テープの性能をフルに活かすための機能が備わっています。

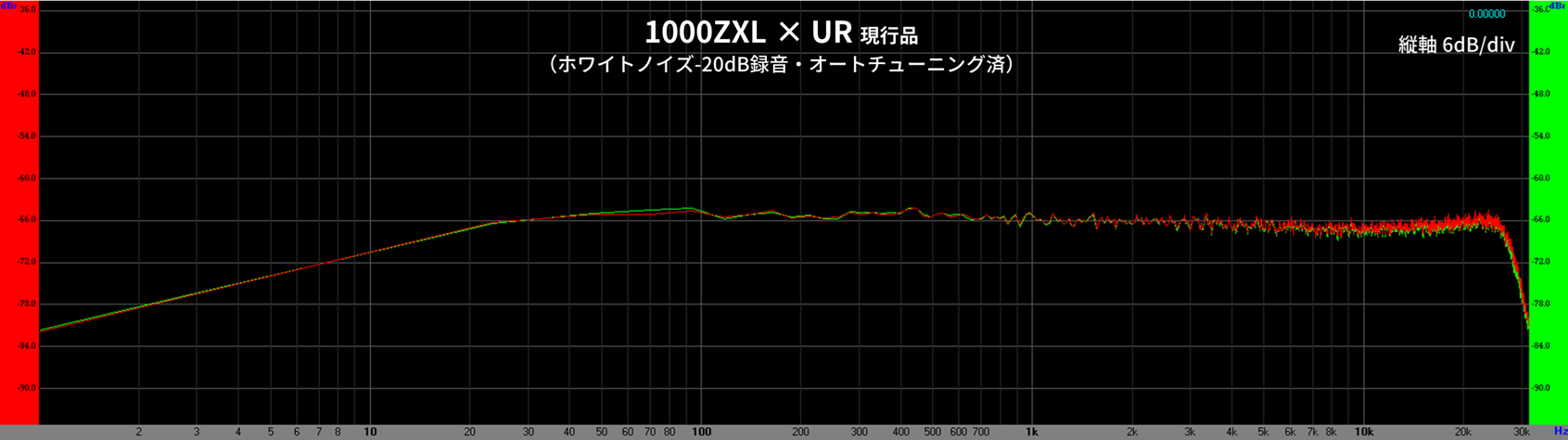

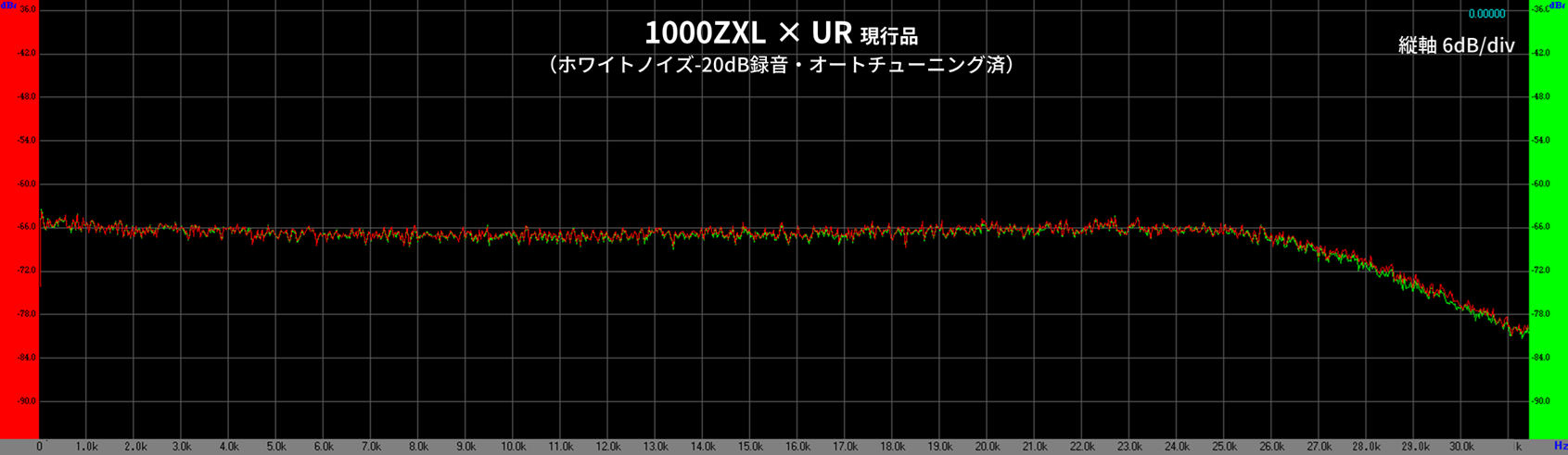

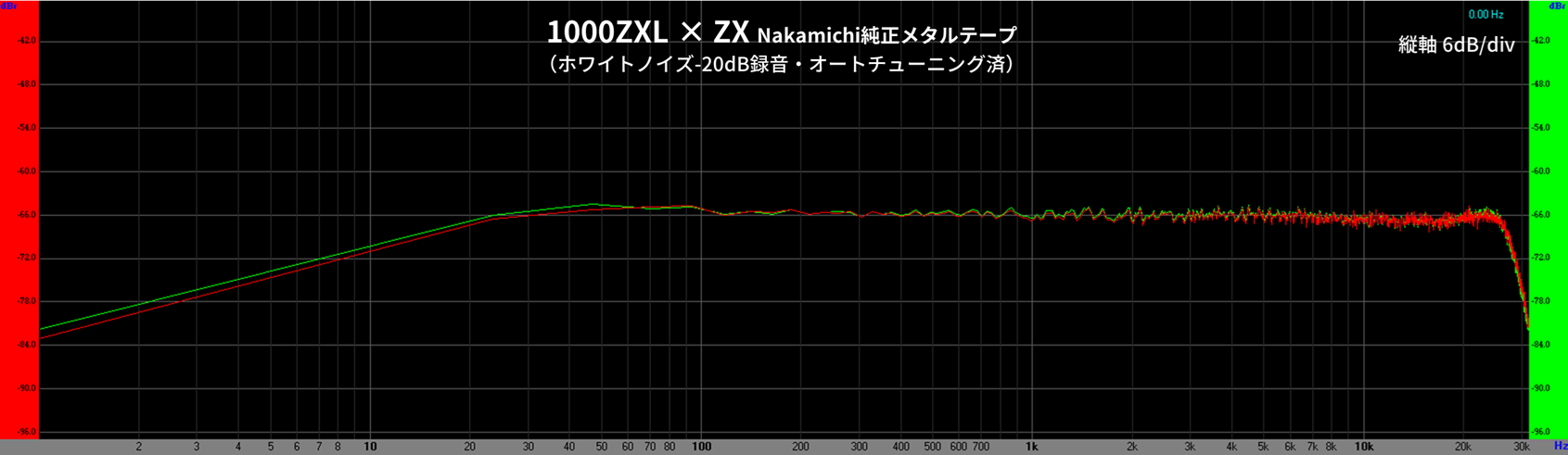

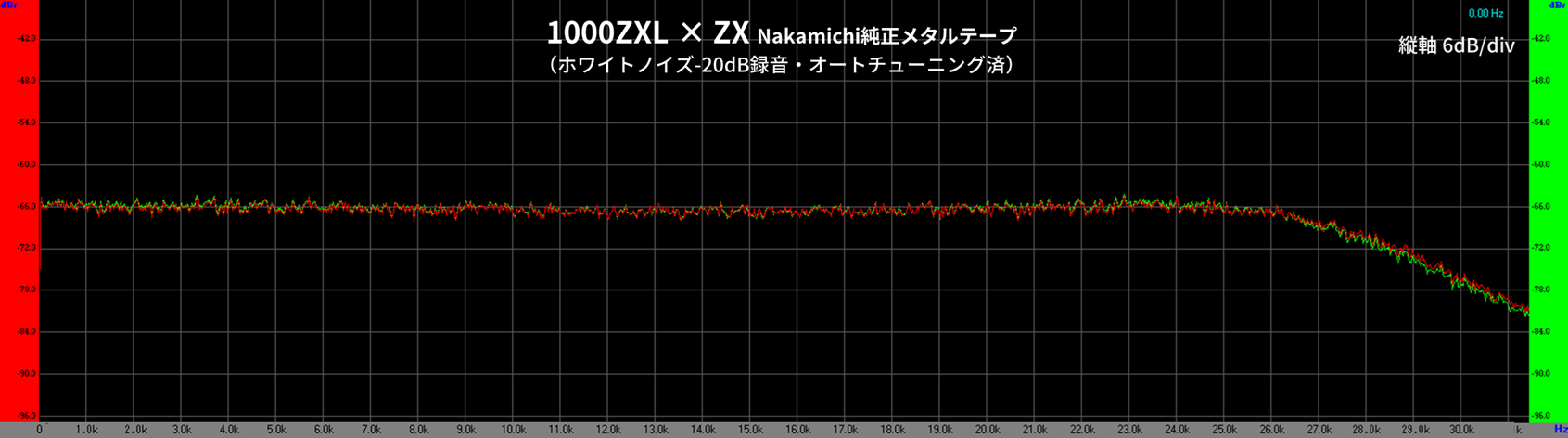

そして1000ZXLの録音性能の高さを証明するのが周波数特性。カタログ値では25kHzまで録音できるとされています。実際にスペクトルアナライザーで解析してみても、人間には聞こえない音域までしっかり録音されていることが確認できます。まさに、アナログのハイレゾ。CDが記録できる音域を凌駕します。

気になる音質ですが、1000ZXLはとにかくパワーで攻め立てるような音です。低音が強いのか高音が強いのかと言ったら両方とも強く、癖は少ないです。また、CDを凌駕する周波数特性と相まって、特にアナログレコードをメタルテープに録音したときの音は圧巻です。迫力に圧倒されます。「空気感まで録音する」といったら少々胡散臭く聞こえるかもしれませんが、状態がよいアナログ盤のオーケストラを録音してみると、臨場感までしっかりテープに記録されているように思いました。

再生面の機能では、好きな曲順で再生したり、特定の曲を複数回繰り返したりできる、RAMM(Random Access Music Memory)を搭載。スマートフォンなら簡単にプレイリストを作成して好きな曲順で聞けるのは当たり前ですが、それをカセットテープでやってしまうという滅茶苦茶区な機能です。さらにRAMMは超低周波の信号を使って、再生イコライザーの設定、ノイズリダクションの有無までもテープに記録する機能があります。再生時にはその信号を読み取って自動的に設定するというハイテクな機能です。

ノイズリダクションはドルビーのBタイプのみですが、別売りのユニットによりHigh-ComⅡが使用可能になります。ただ、1000ZXLの素の凄さを体感するのであればノイズリダクションOFFがおススメ。

発売から40年以上が経過しましたが、これからもカセットデッキの伝説を伝えるべく、現存していってほしいと思います。

なお、1000ZXLには黄金のボディを纏った希少種「1000ZXL Limited」が存在します。その姿はまさに、カセットデッキの仏壇です。

音質サンプル

外観の詳細画像

サムネイル画像をクリックすると拡大画像をご覧いただけます。

【カセットホルダと操作ボタン】 【インジケーター】

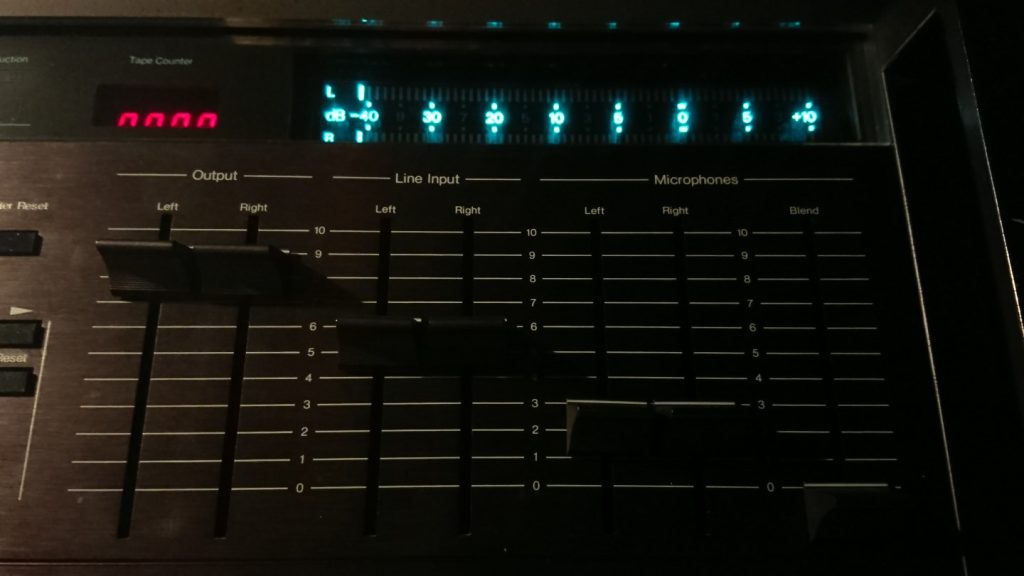

【フェーダーとメーター】 【操作スイッチ類①】

【RAMMの操作ボタン】 【操作スイッチ類②】

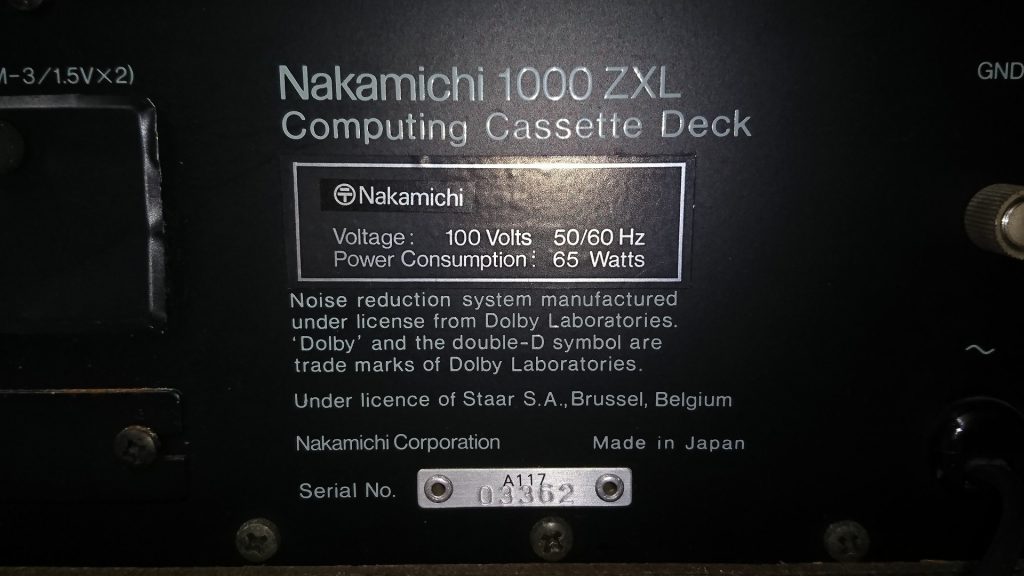

【デッキ背面】 【入出力端子】

【製造番号】 【録音・再生ヘッド】

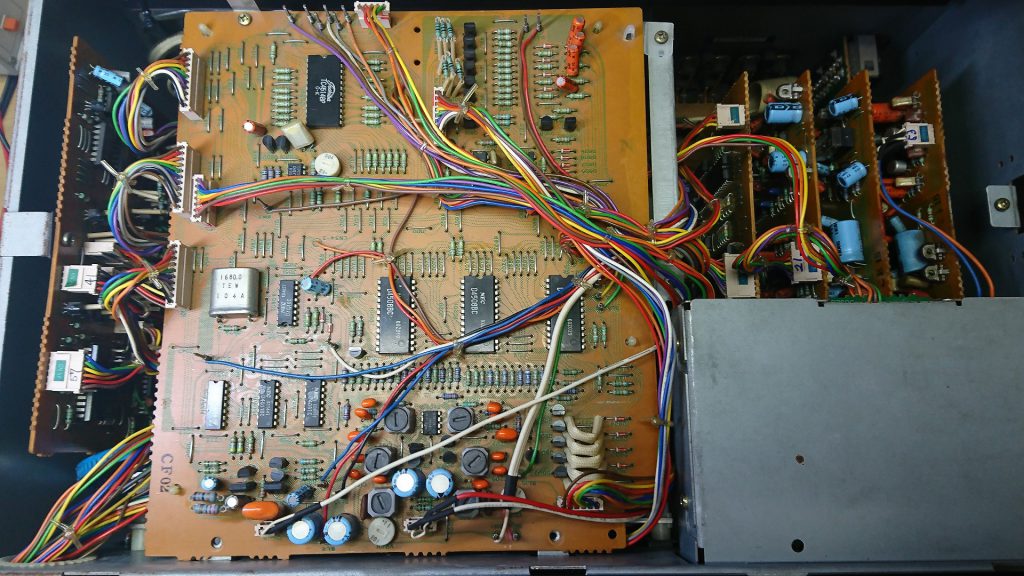

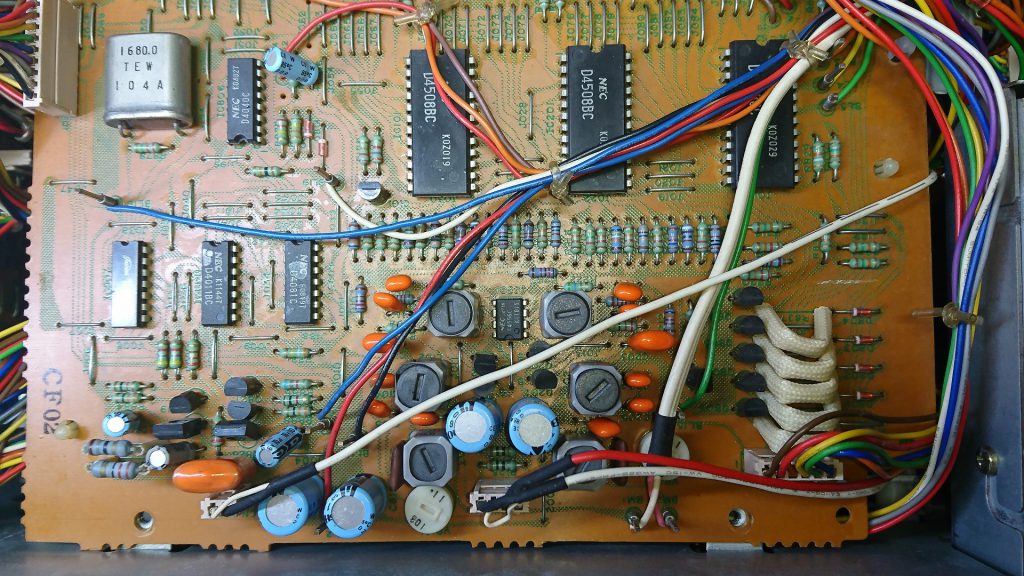

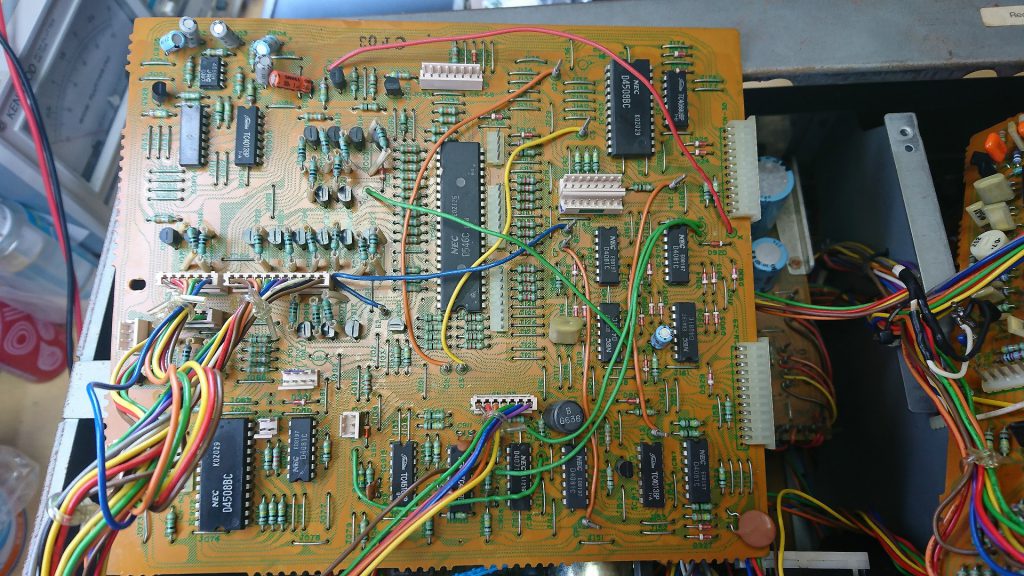

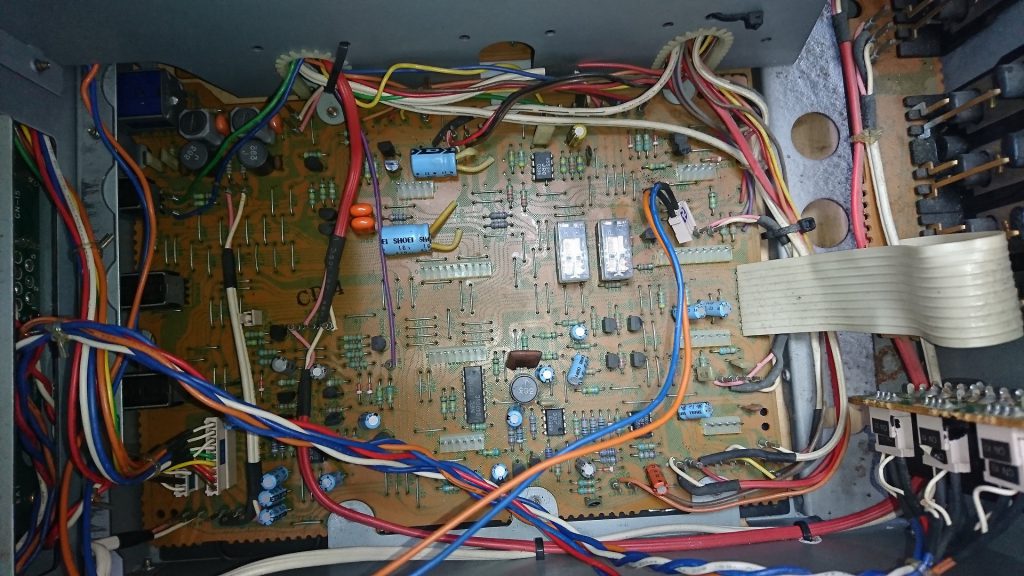

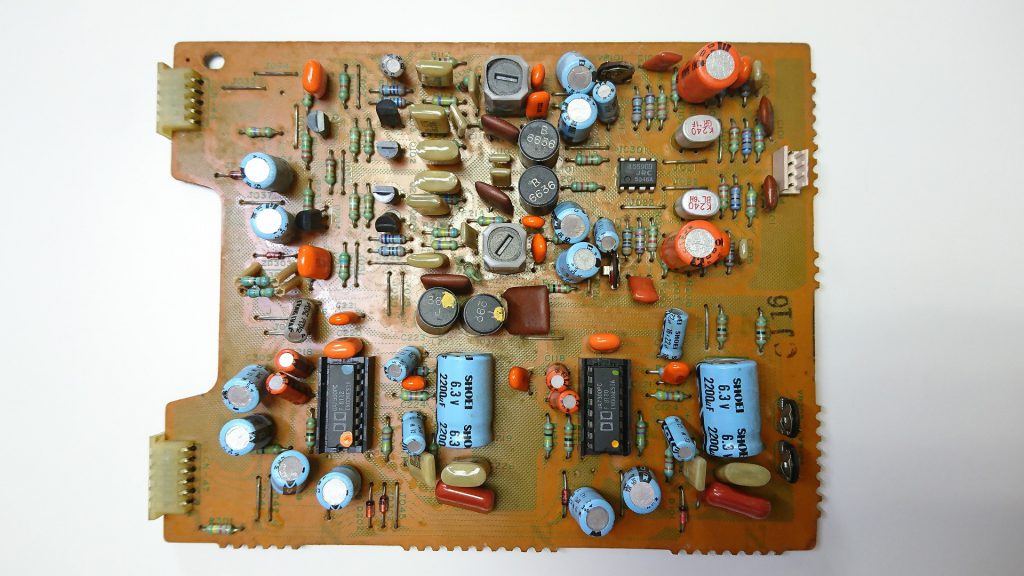

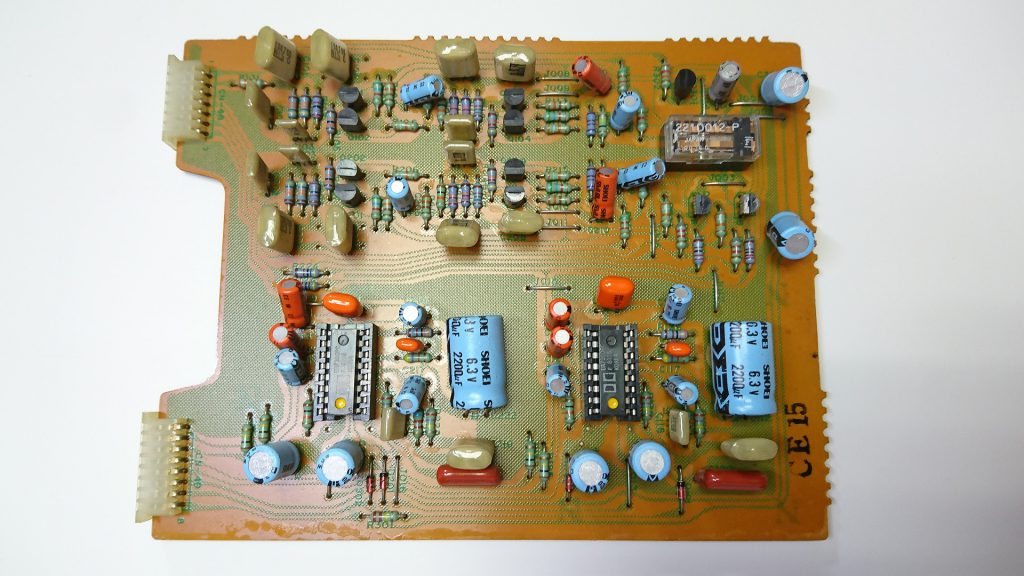

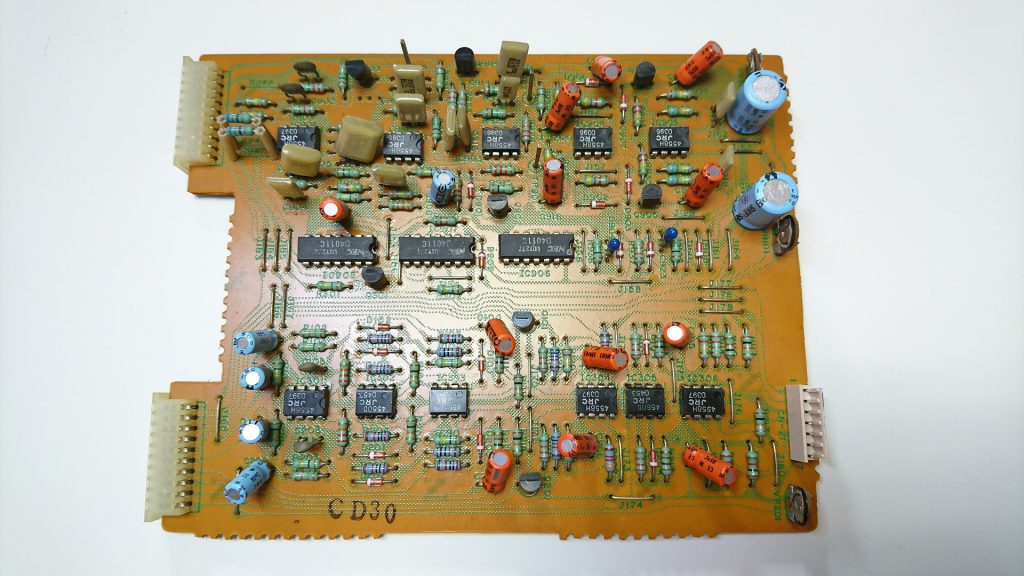

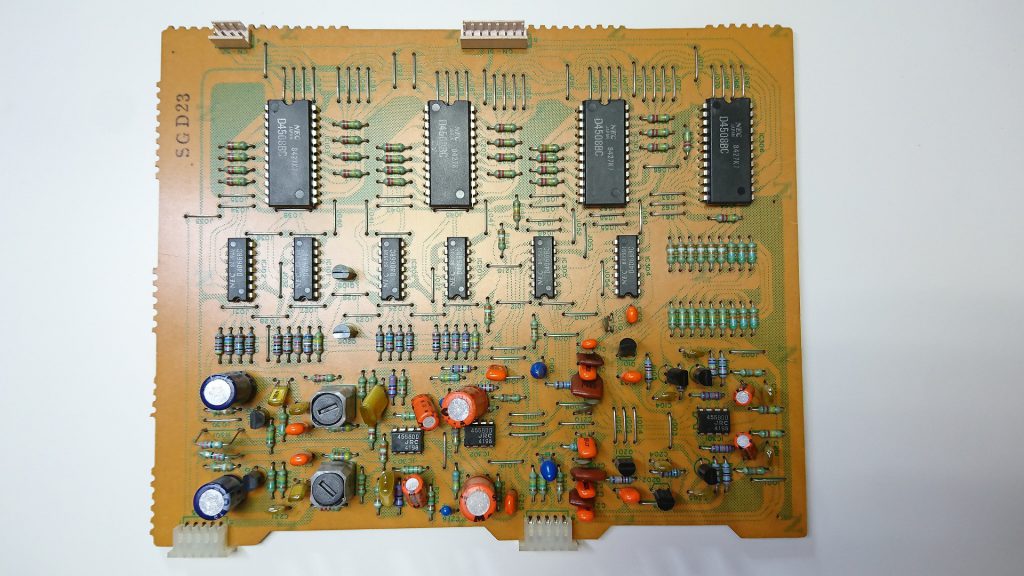

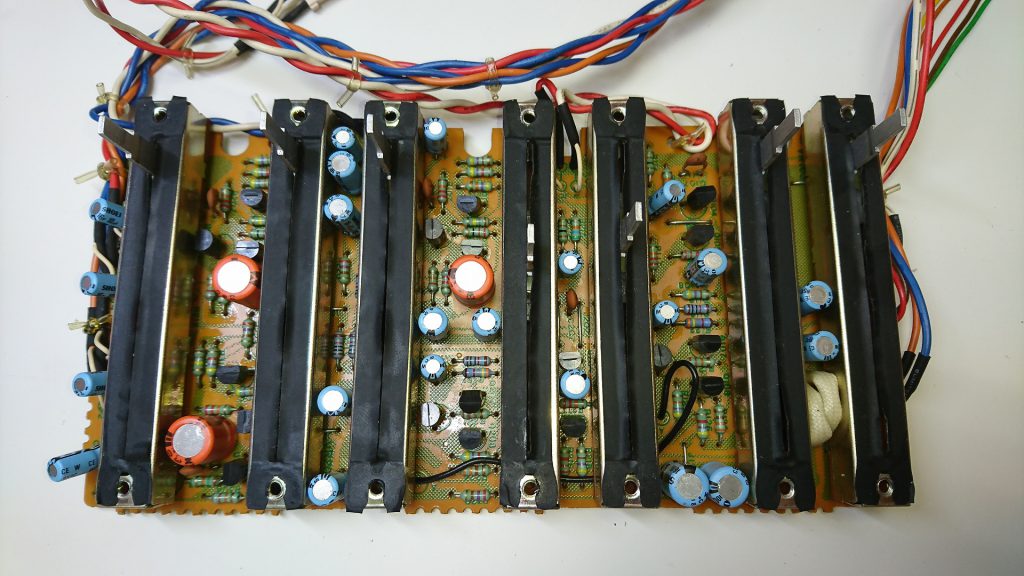

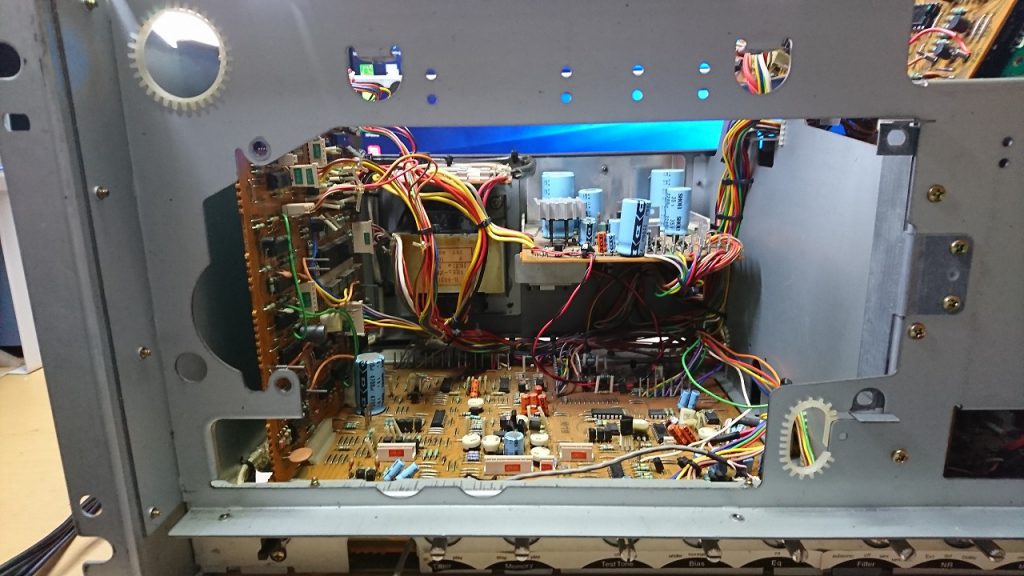

1000ZXLの基板

サムネイル画像をクリックすると拡大画像をご覧いただけます。

【録音関係の基板】 【録音ヘッド用アンプ・バイアス発振回路】

【オートチューニング関係の回路】 【RAMM基板】

【ラインアンプ・マイクアンプ】 【再生アンプ基板】

【録音用ノイズリダクション基板】 【メーター用アンプ】

【録音イコライザー回路】 【フェーダー基板】

【電源回路】 【インジケーターの基板】

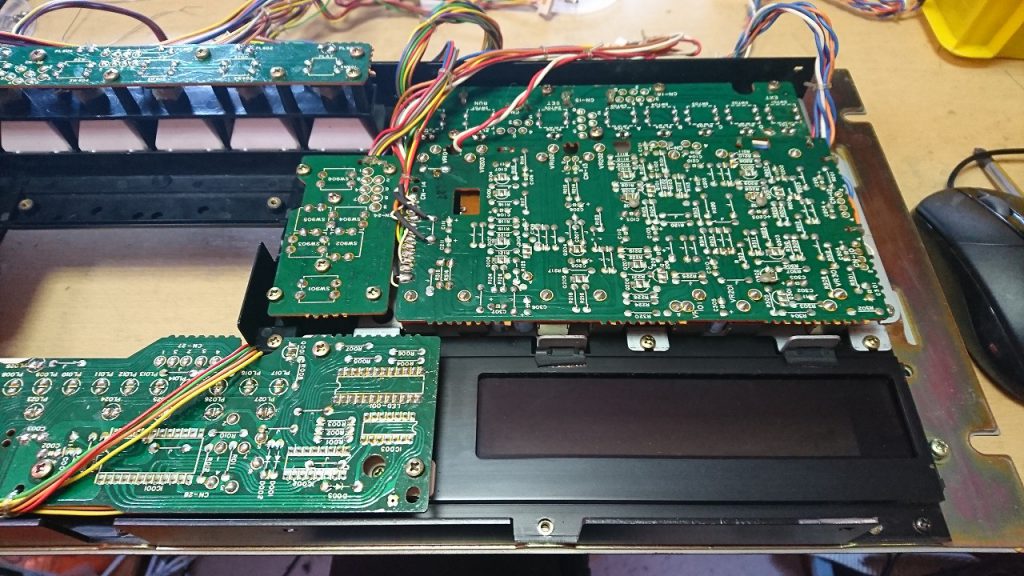

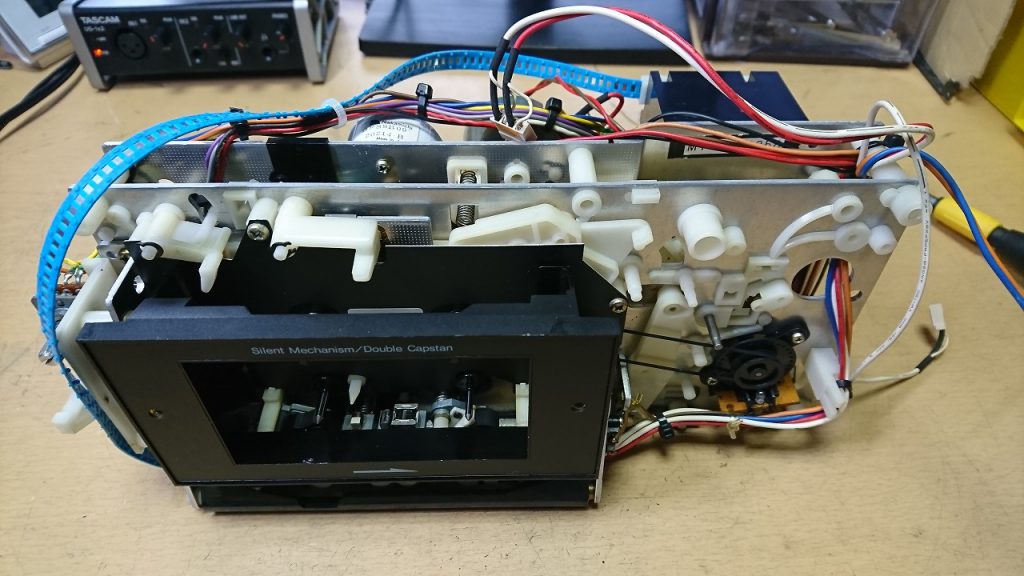

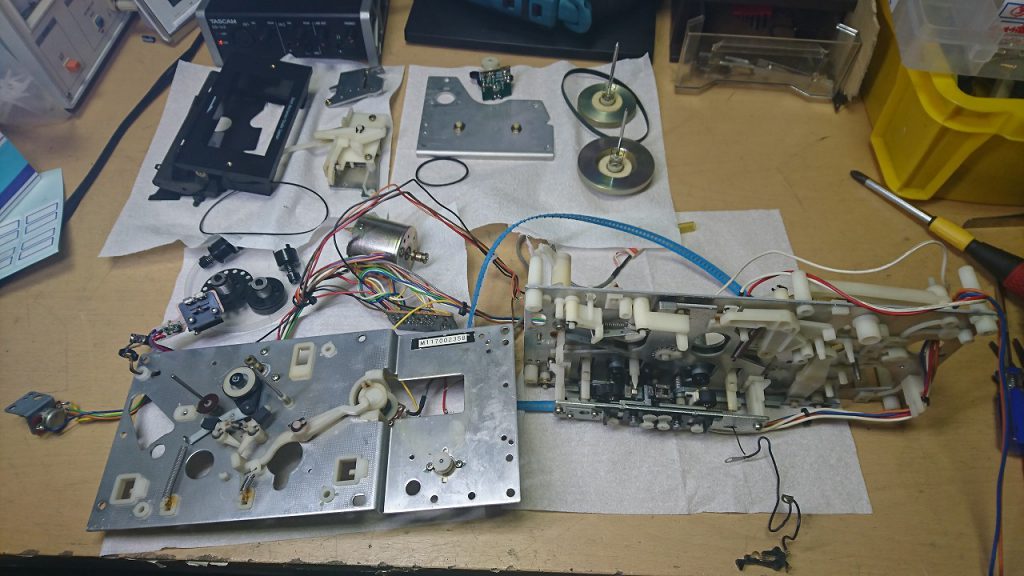

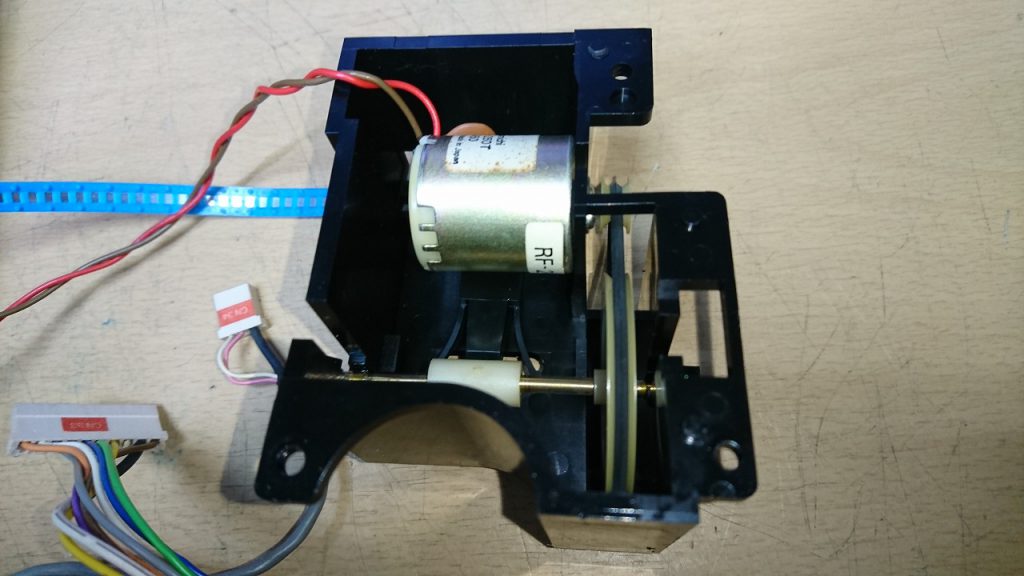

デッキの分解画像

サムネイル画像をクリックすると拡大画像をご覧いただけます。

【フロントパネル取り外し】 【フロントパネルの裏側】

【メカニズムを取り外した状態】 中がよく見える。奥には電源回路の基板、左の壁にはRAMM基板、そして底にあるのはメカニズムを制御する基板。【メカニズム】

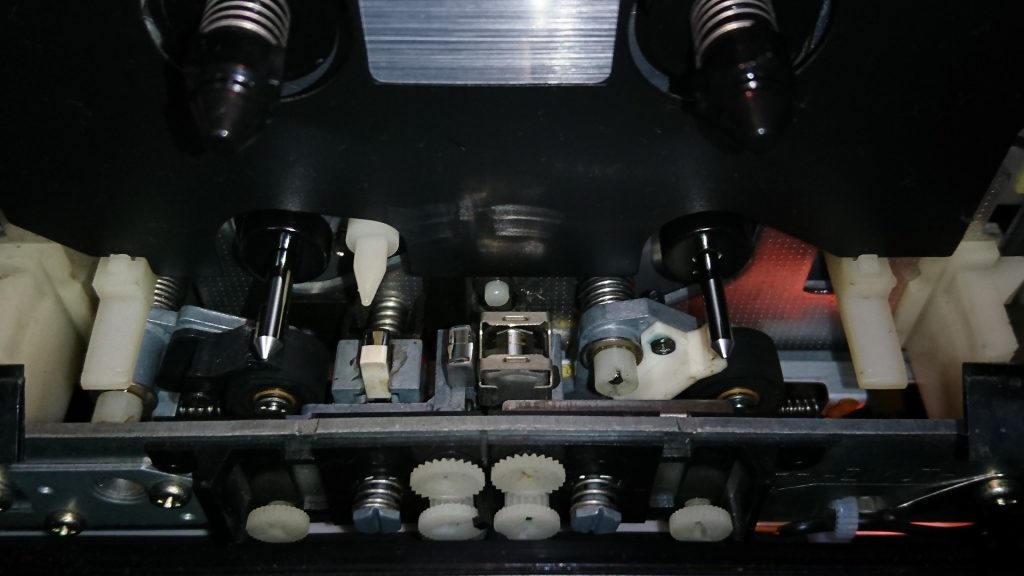

【メカニズム全分解の途中】 【メカニズムを動かすカム部品】

【自動アジマス調整機構】

RAMMコード信号音

参考周波数特性

画像にマウスオン(タップ)すると周波数軸が線形に変わります。

【TYPEⅠ】maxell UR (現行テープ)

【TYPEⅣ】Nakamichi ZX (純正テープ)

※ヘッドの状態やデッキの調整状態など個体差により、必ずしも同じ測定結果にはなりません。あくまで参考程度にお願いします。

その他の画像

サムネイル画像をクリックすると拡大画像をご覧いただけます。

【漆塗りのカスタム】

【メーター振り切れっぱなし】 【宅配便で送るにはどうするか?】

1000ZXLに関する動画

動画モードのカメラを1000ZXLの中へ突っ込む。

VIDEO 自動アジマス調整機構の仕組み

VIDEO

これまでの作業実績

2022年6月 岩手県 タチバナ様

2021年10月 埼玉県 LucFun様

2019年5月 岐阜県 Nakamichi Fun様 ★