概説

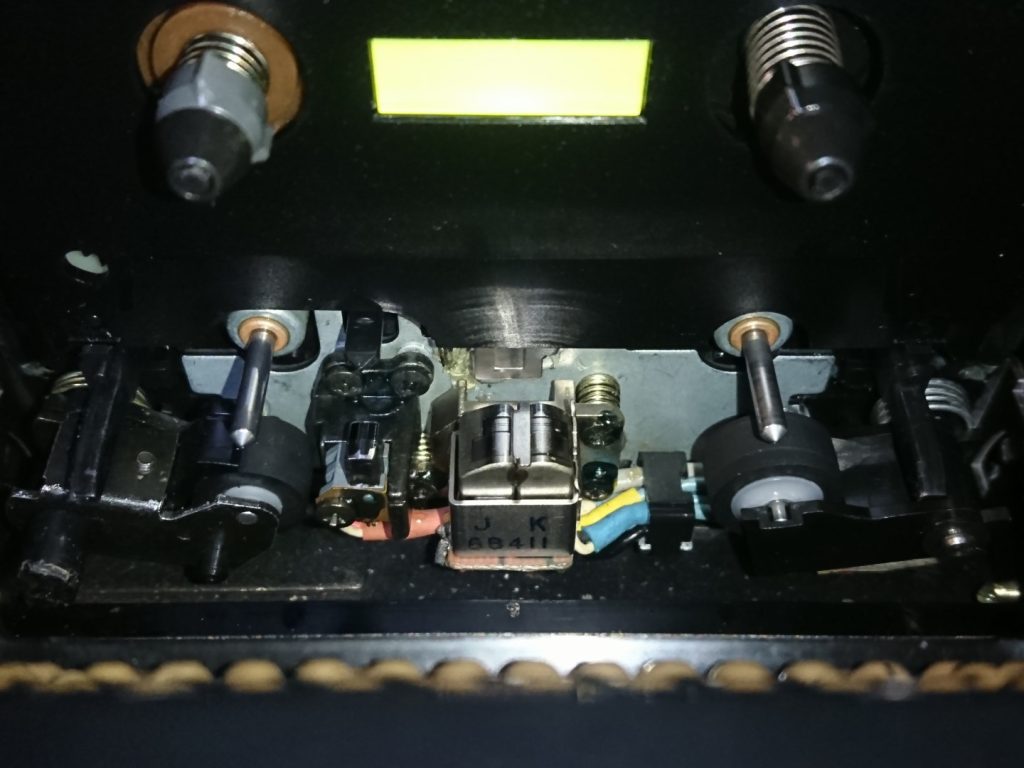

先代からの変更点はたくさんありますが、目玉は新型のメカニズムが採用された点かと思います。俗にいうサイレントメカ、正式な型式で言うとTCM-200D型のメカに変更されました。

従来のメカに使われていたソレノイドを廃して動作音は一層静かになり、電動式のカセットホルダ(パワーローディンング)装備といった、新たな時代の高級デッキに求められる要素を搭載したメカと言えます。録音/再生ヘッドはコンビネーションヘッドに変更され、旧型の独立懸架型ヘッド最大の弱点であった耐摩耗性も改善されました。

他にもソニーの333では搭載されていなかったキャリブレーション機能も標準装備。その頃、定価79,800円のデッキが他社からもリリースされ、798戦争の真っ只中のような頃です。それに勝つべく、堅牢なボディに新型のメカ、最上級モデルの機能を省くことなく搭載した力作とも言えそうです。これだけの内容でありながら、先代のTC-K333ESRの定価85,000円より価格を落としている点も見逃せません。

798戦争に勝つために生まれたデッキとも言えるTC-K333ESGですが、外観や操作性では好みが分かれるかもしれません。フルモデルチェンジ直後だったためか、随所に過渡期らしさを感じる設計やレイアウトが見られます。特にスイッチやボタンの配置は、他のソニー製デッキには例が少ない、ESG代だけの独特なレイアウトです。

後継のTC-K333ESLでは回路設計の改良やスイッチの配置が見直され、さらに完成度を高めた798デッキが登場することになります。TC-K333ESGは数々の新機軸を搭載して、新時代のハイエンドデッキとして新たな道を切り開いたデッキとも言えるでしょう。

関連機種

【上位機種】TC-K555ESG

【下位機種】TC-K222ESG

【先代機種】TC-K333ESR

【後継機種】TC-K333ESL

TC-K333ESGの構造&搭載機能

| ヘッド | 3ヘッド方式(録音/再生コンビネーション型・レーザーアモルファスヘッド) |

|---|---|

| メカニズムの駆動 |

ロジックコントロール・カムモーター駆動 |

| キャプスタンの回転 | クォーツロック・ダイレクトドライブモーター |

| テープの走行方式 | クローズドループデュアルキャプスタン |

| カセットホルダの開閉 | パワーローディング |

| スタビライザー | あり |

| テープセレクター | 自動 |

| ノイズリダクション | ドルビーB・C |

| ドルビーHX-Pro | ON/OFF切替可 |

| 選曲機能 | あり |

| ライン入力 | RCA端子2系統(LINE IN・CD DIRECT) |

| ライン出力 | RCA端子1系統(固定レベル) |

| メーター | ピークレベルメーター(-4dB=0VU 0dB=250nWb/m) |

| キャリブレーション機能 | あり(録音EQ切替付き) 400Hz・8kHz |

| カウンター | リニア分数 |

| その他の機能 |

|

TC-K333ESGの特徴・利点・欠点

◎333クラスにも録音EQ切替付きのキャリブレーション機能搭載

◎新型のメカニズムを搭載してフルモデルチェンジ(動作音が静か)

○ESR代の雰囲気が随所に残るデザイン・レイアウト

○ヘッドが新型になり弱点だった耐摩耗性が改善

△メカの動作を小さなベルトで行う設計となり壊れやすい

△スイッチ類の配置が独特で他のソニー製デッキと比べて操作性が少し劣る

自己録再音源

テープ:RECORDING THE MASTERS

ノイズリダクションOFF

音源:Nash Music Library

【フュージョン・ロック】容量53.7MB

【ファンキーポップ】容量59.0MB

テープ:Metal-ES(1983年型)

ノイズリダクションOFF

音源:Nash Music Library

【フュージョン・ロック】容量53.6MB

【ファンキーポップ】容量59.3MB

96kHz-24bitのためデータ容量が多くなっています。ご注意ください。

外観の詳細画像

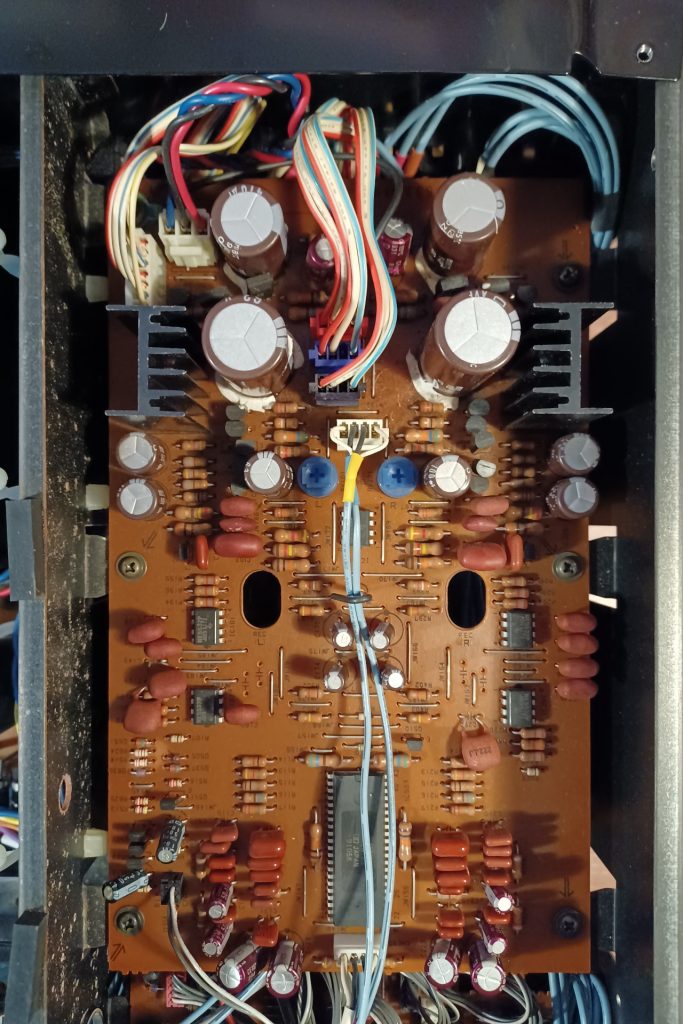

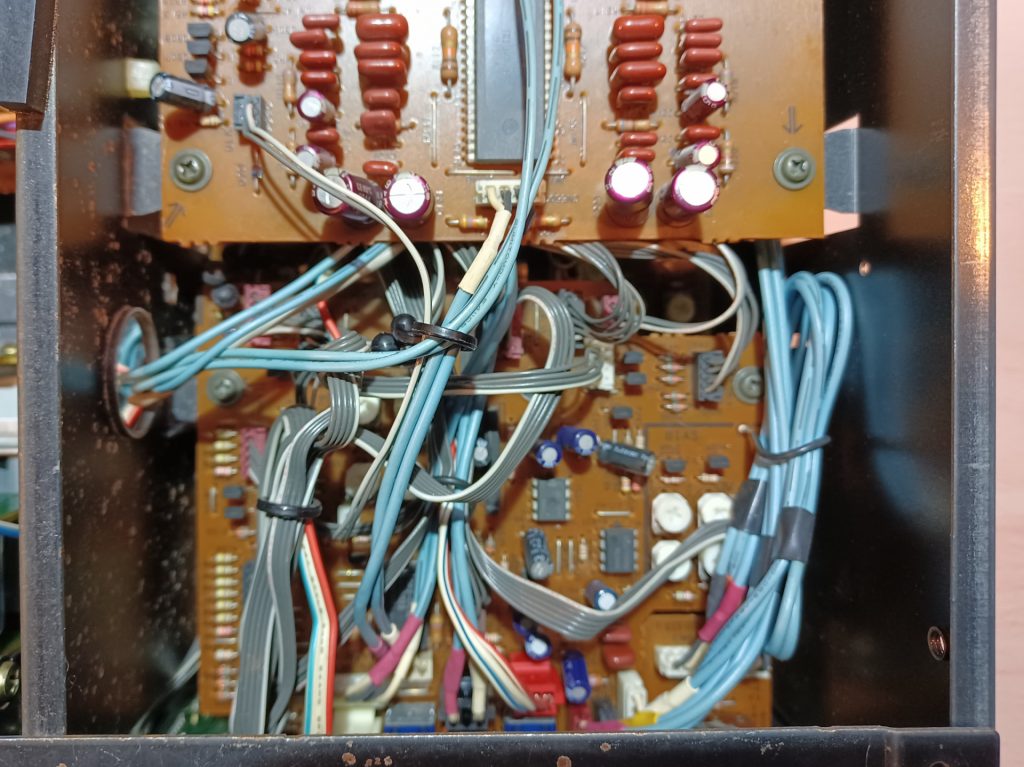

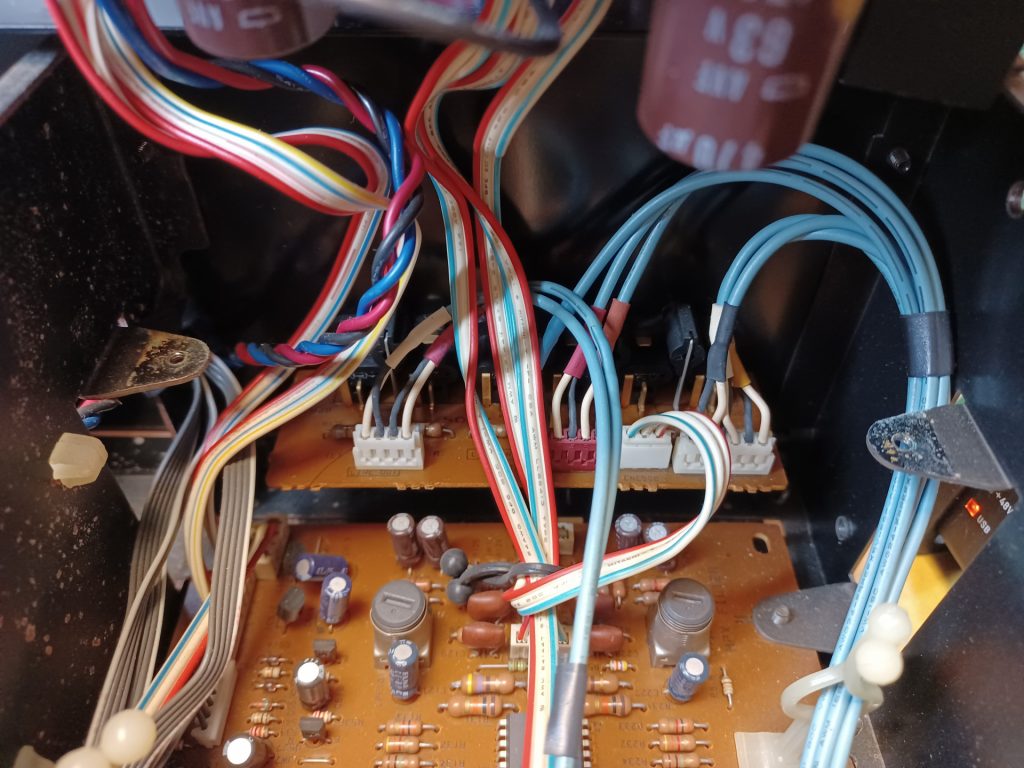

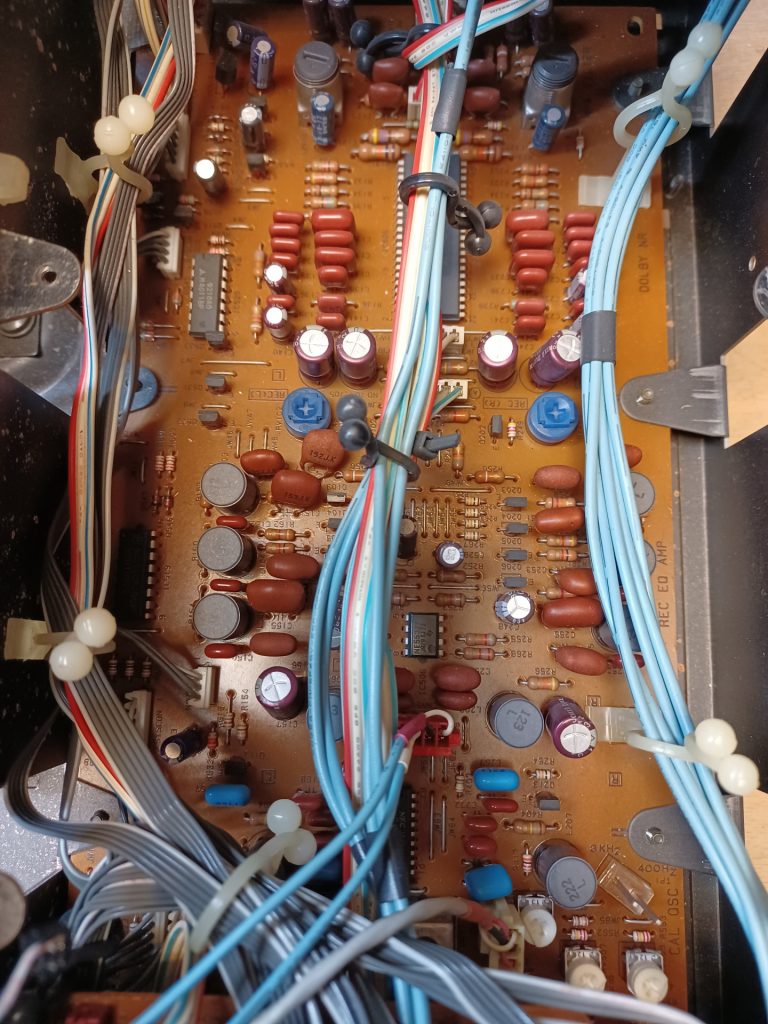

デッキの内部

オープン・ザ・キャビネット

サムネイル画像をクリックすると拡大画像をご覧いただけます。

デッキの分解画像

【モードベルトが伸びて動かない様子】 ゴムの弾力を失って、モーターが空回りしている様子です。このメカの定番な故障です。よく見るとモーターは回っているのにベルトだけ動いていません。 |

【】 |

その他の画像

サムネイル画像をクリックすると拡大画像をご覧いただけます。

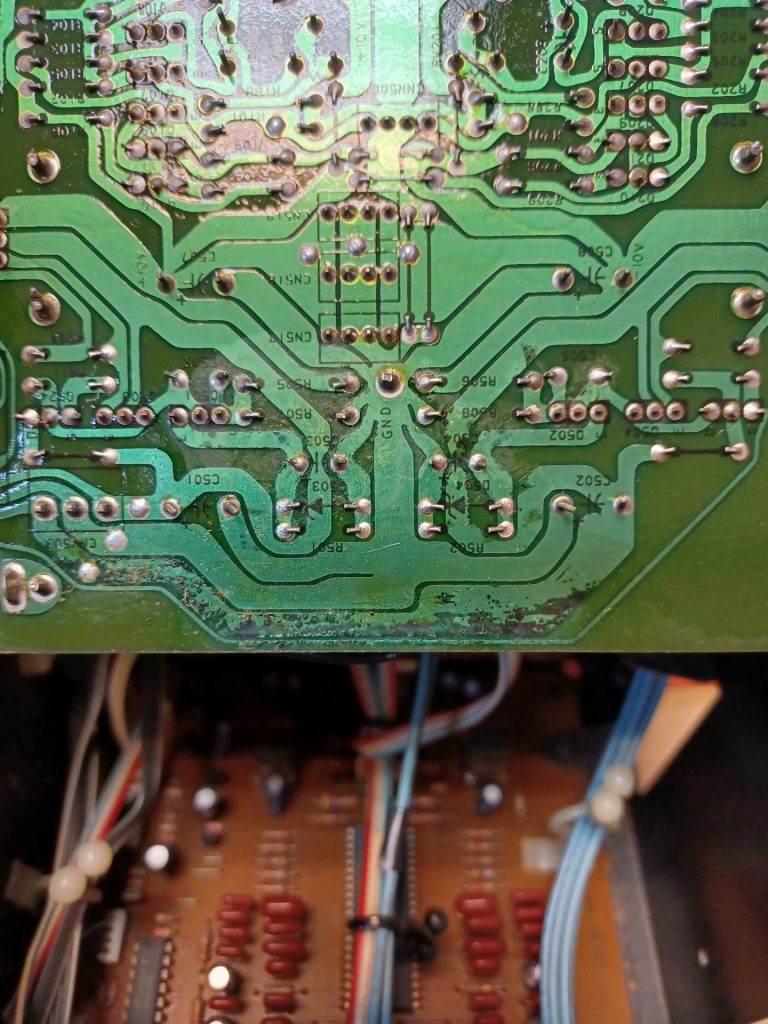

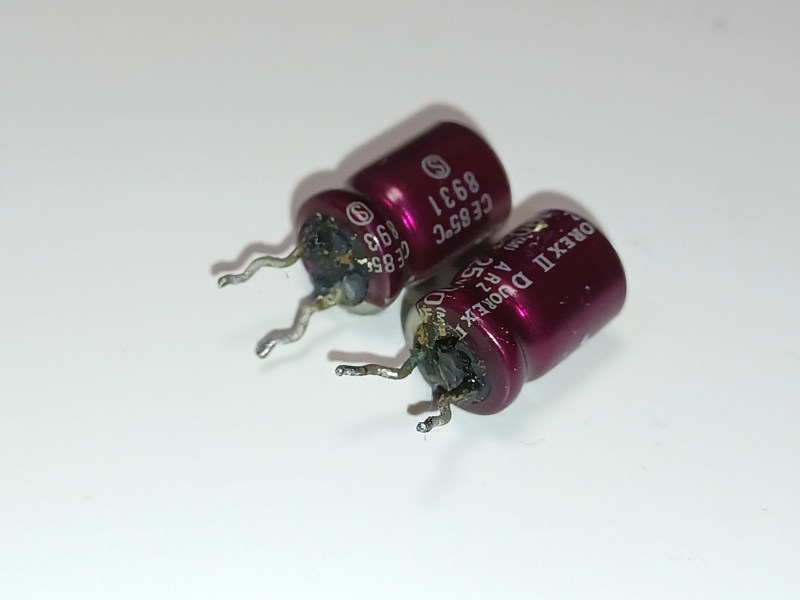

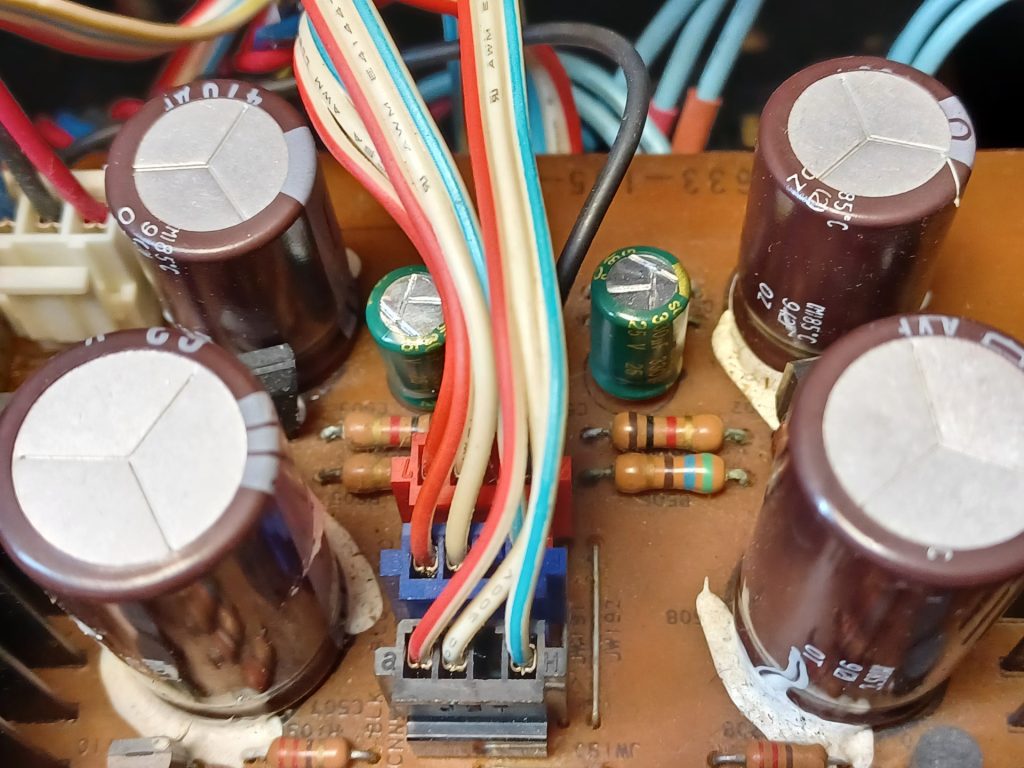

【激しく劣化したコンデンサ】 先ほど基板が汚れていた原因はこれです。電解液が漏れているのが一目瞭然です。555ESGでも同じかと思いますが、注意したいウィークポイントです。なおESL代からは使われていません。 |

【新品の電源用コンデンサに交換】 派手に電解液が漏れるほど負荷が掛かっているのか、元々コンデンサが負荷に弱いのかは分かりませんが、即交換しておきたい部分です。 |

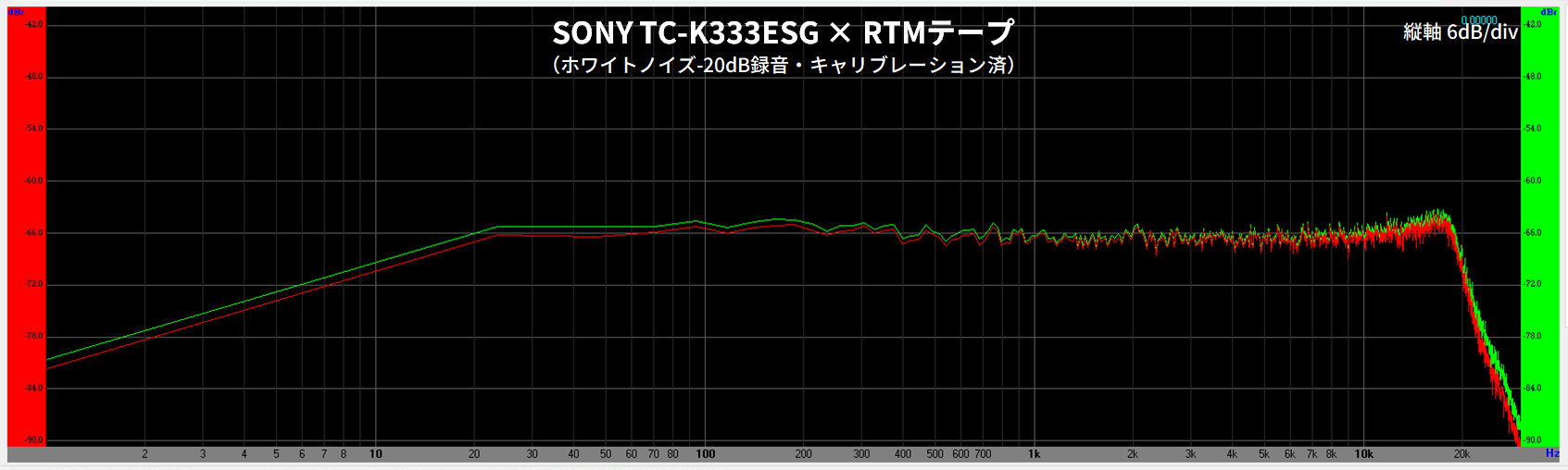

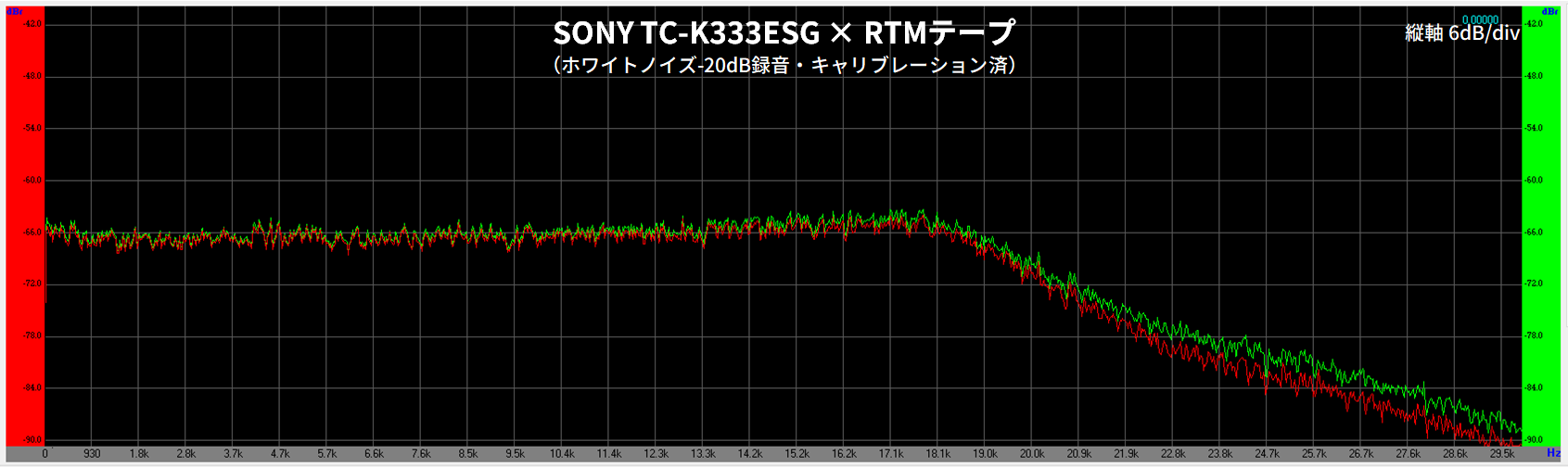

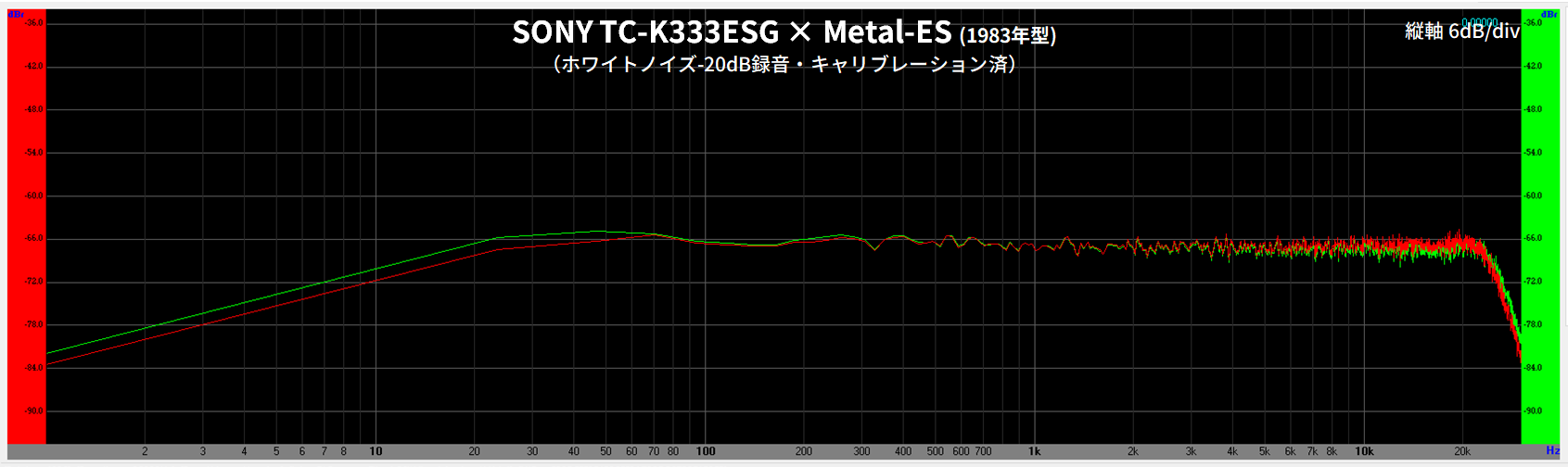

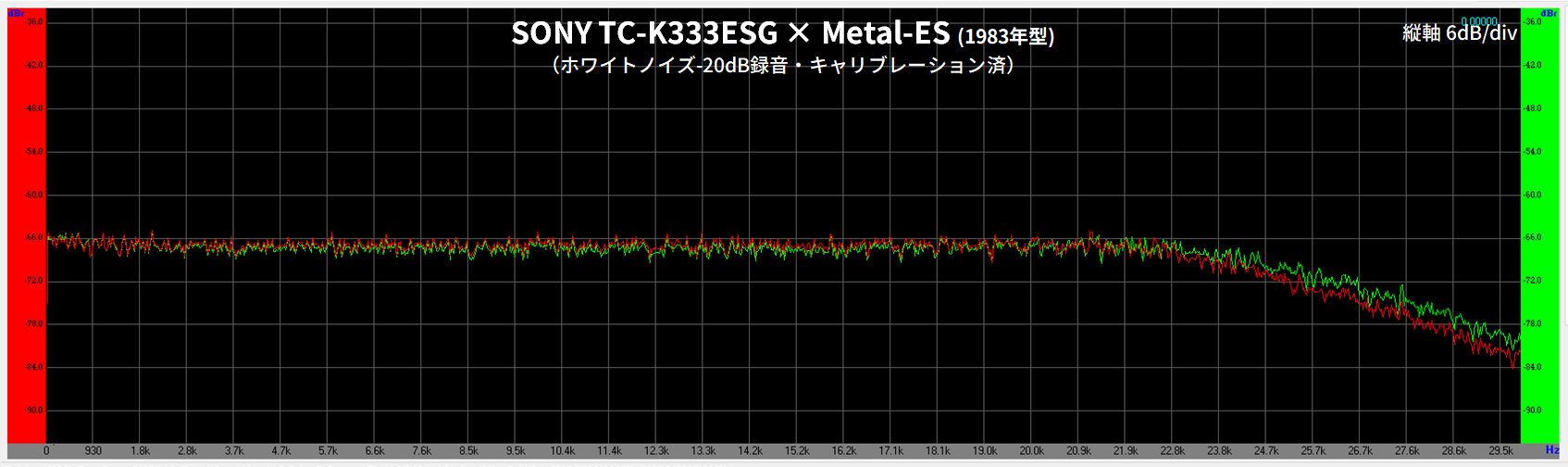

参考周波数特性

【TYPEⅠ】RECORDING THE MASTERS (現行テープ)

【TYPEⅣ】SONY Metal-ES (1983年型)

※ヘッドの状態やデッキの調整状態など個体差により、必ずしも同じ測定結果にはなりません。あくまで参考程度にお願いします。

YouTube動画でも紹介しました

・愛知県 森様(2021年12月撮影)