ページ作成:2025/1/27

概説

Victor TD-R621の構造&搭載機能

| ヘッド | 回転2ヘッド方式(録再ヘッド:ファインアモルファス) |

|---|---|

| メカニズムの駆動 |

ロジックコントロール・カムモーター駆動 |

| キャプスタンの回転 | DCサーボモーター |

| テープの走行方式 | オートリバース |

| カセットホルダの開閉 | 手動式 |

| スタビライザー | あり |

| テープセレクター | 自動 |

| ノイズリダクション | ドルビーB/C |

| ドルビーHX-Pro | 強制ON |

| 選曲機能 | あり(前後1曲) |

| メーター | LEDピークレベルメーター(0dB=0VU 160nWb/m)・デジタルピーク表示付き |

| ライン入力 | RCA端子2系統(LINE IN, CD DIRECT) |

| ライン出力 | RCA端子1系統 |

| キャリブレーション機能 | バイアス調整のみ |

| カウンター | 4デジットカウンター、テープ残量表示 |

| その他の機能 |

|

TD-R621の特徴

○再生アンプにはFET適用のDCアンプ方式を採用(オートリバースでは少数派)

○リバース速度は回転ヘッド式にしては結構早い

○メカの基本構造は3ヘッド機と同じ

○上級機よりも音質の癖が少なく場合によっては聴きやすいことも(上級機は低音が強め)

TD-R621の関連機種

- TD-V631

ほぼ同じアンプ設計ながら3ヘッドの兄弟的存在

録音サンプル

テープ:RTM C-60(現行品)

ノイズリダクションOFF

音源:Nash Music Library

【フュージョン・ロック】容量53.0MB

96kHz-24bitのためデータ容量が多くなっています。ご注意ください。

外観の詳細画像

サムネイル画像をクリックすると拡大画像をご覧いただけます。

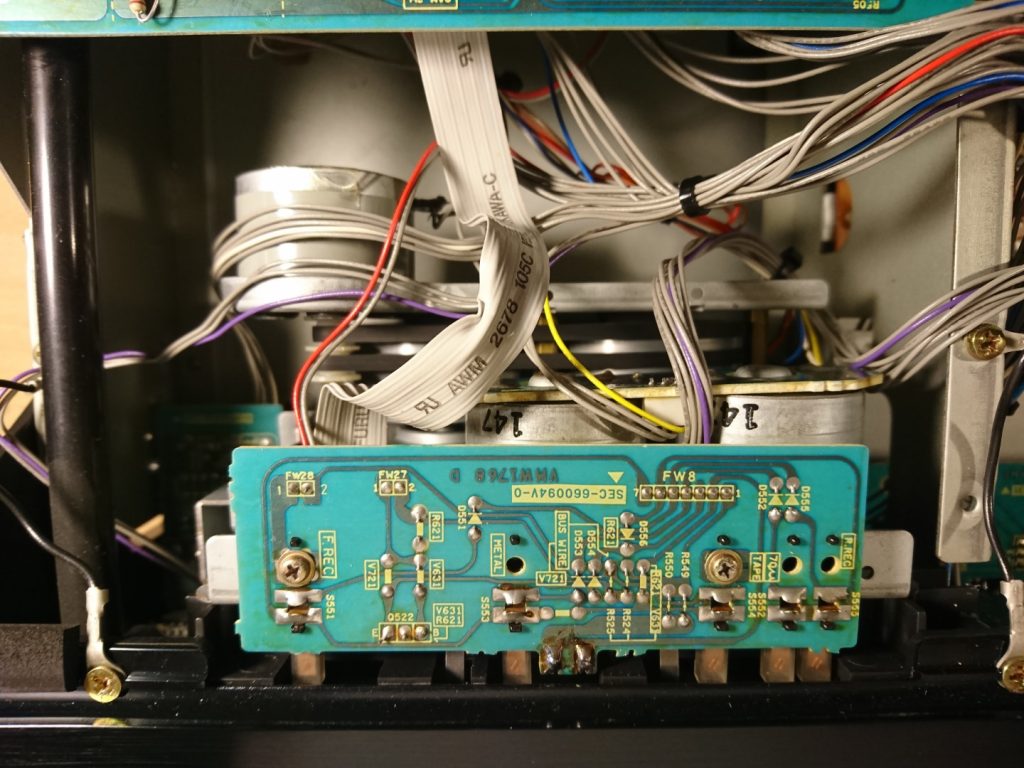

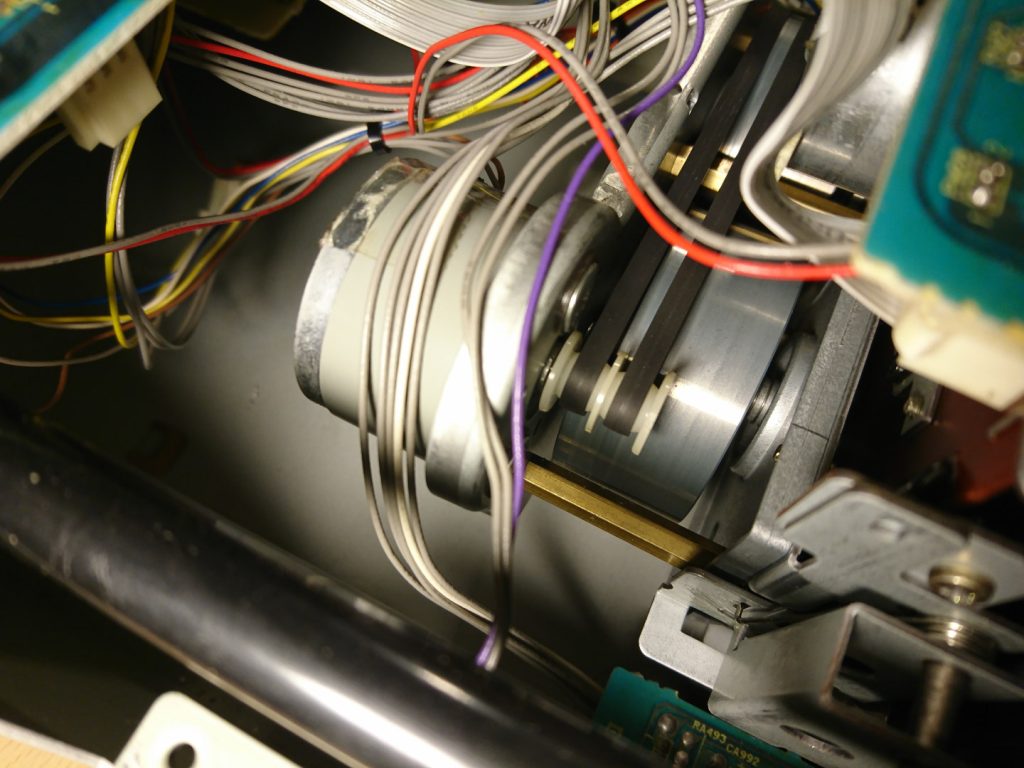

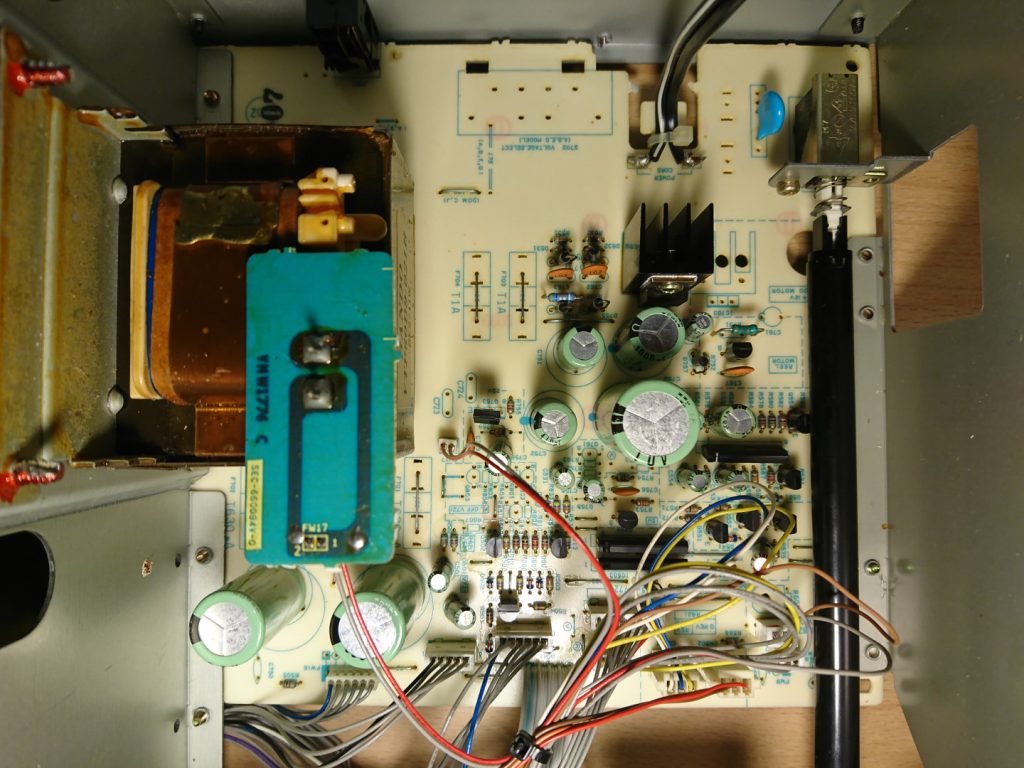

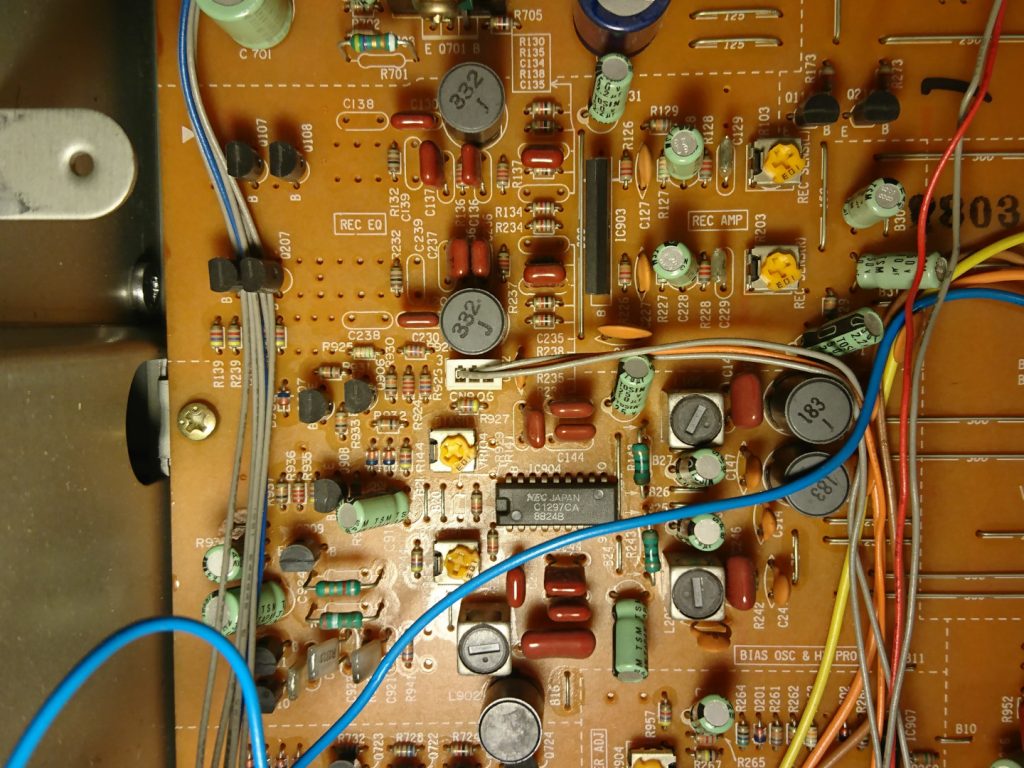

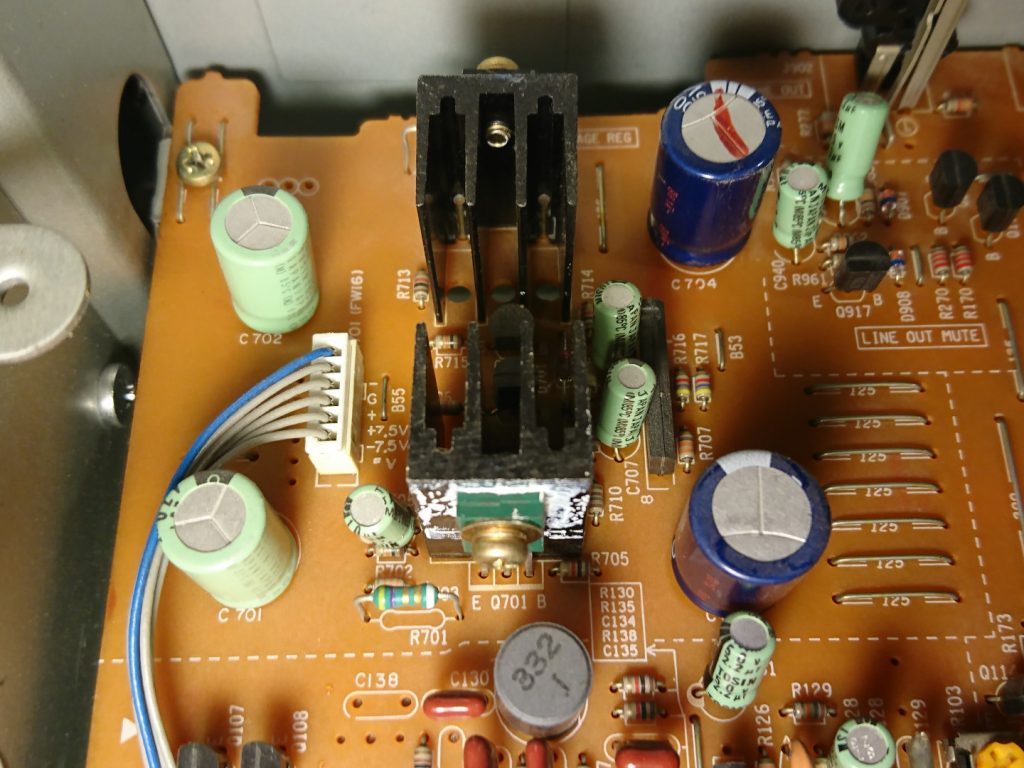

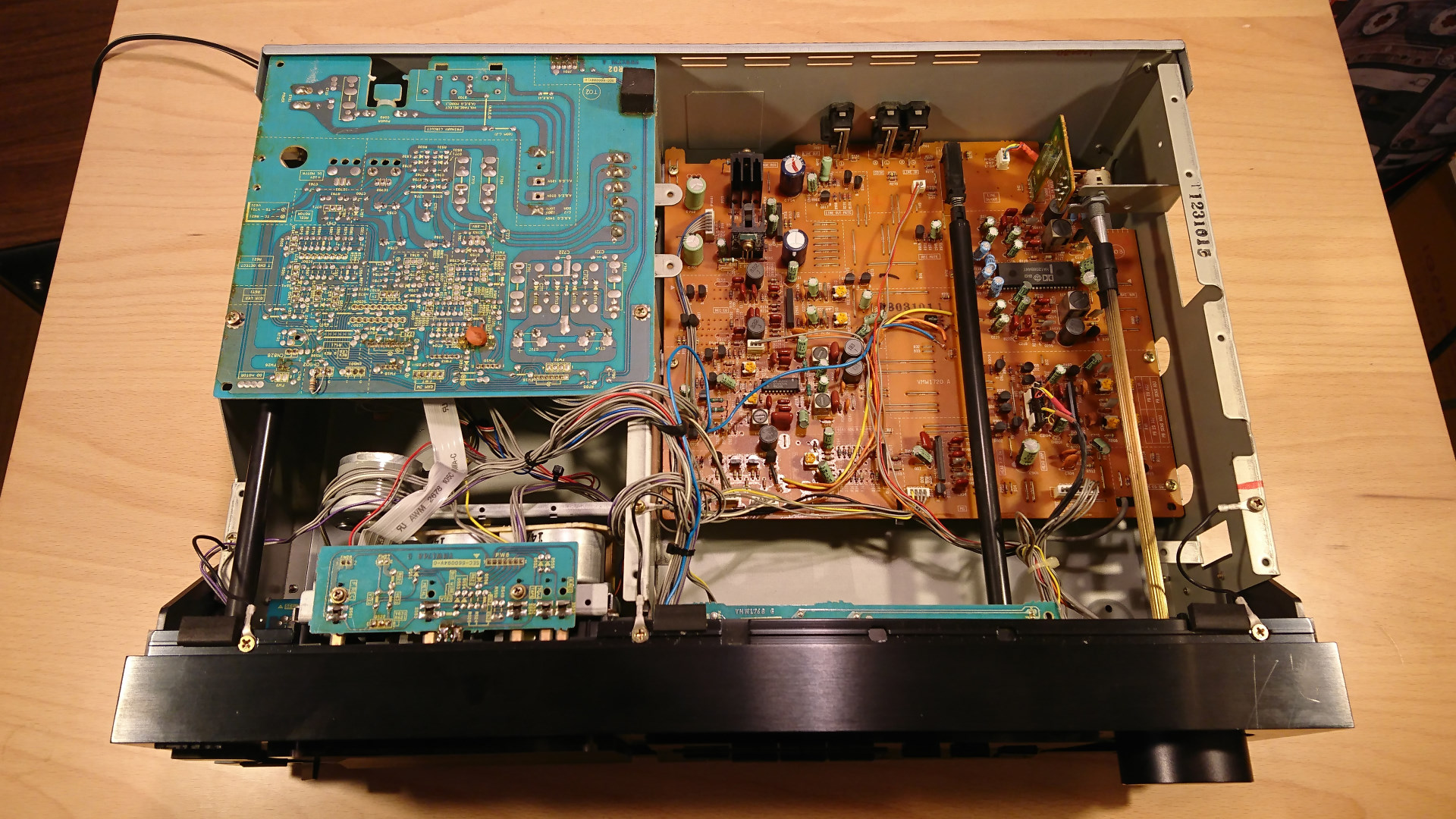

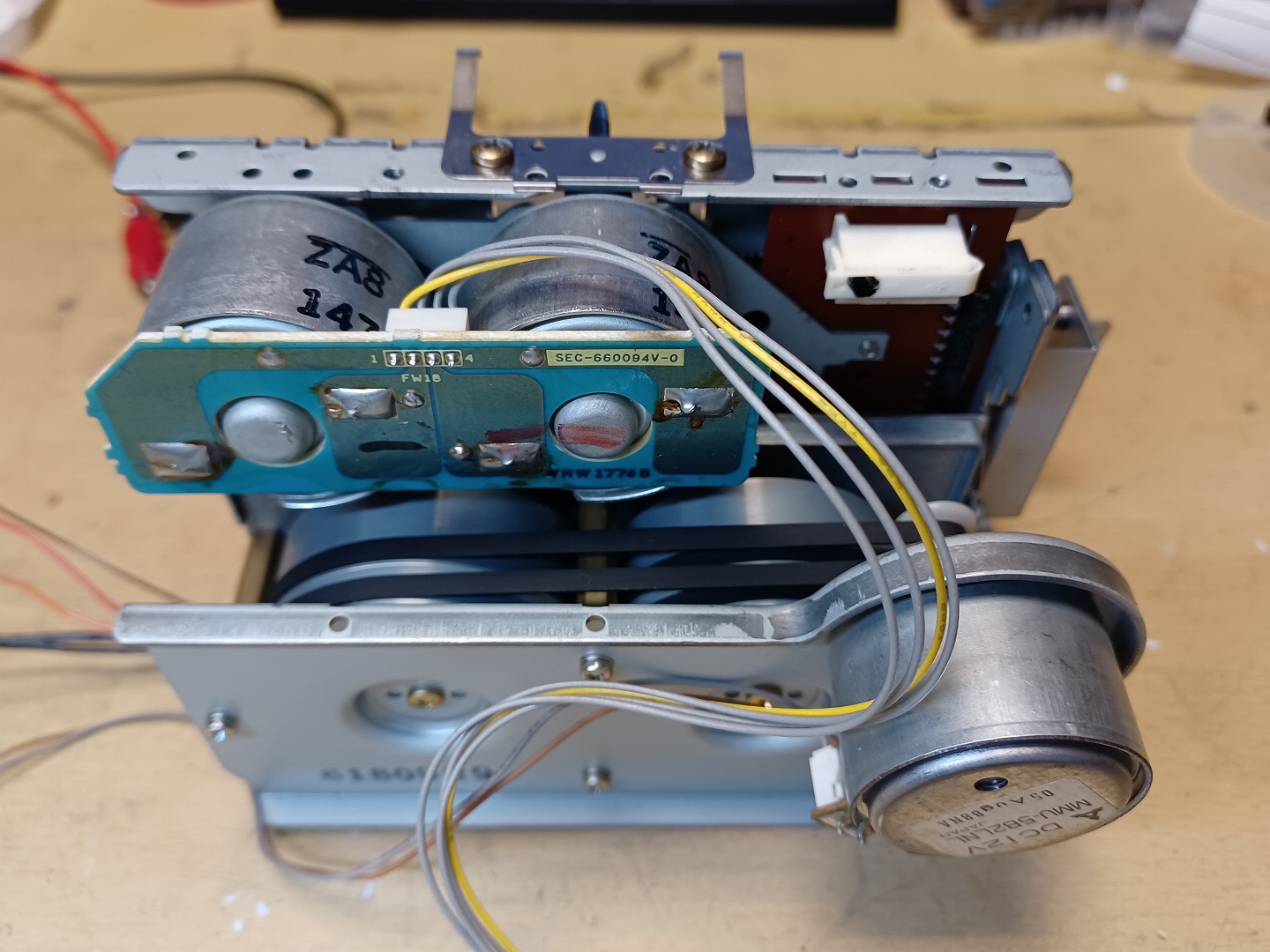

デッキの内部

オープン・ザ・キャビネット

画像にマウスオン(タップ)してください。

サムネイル画像をクリックすると拡大画像をご覧いただけます。

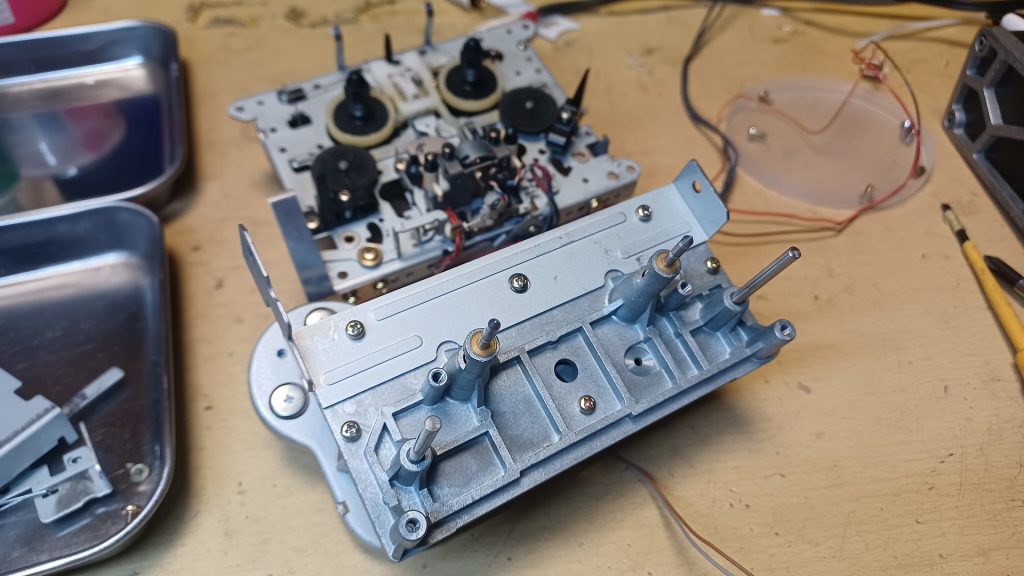

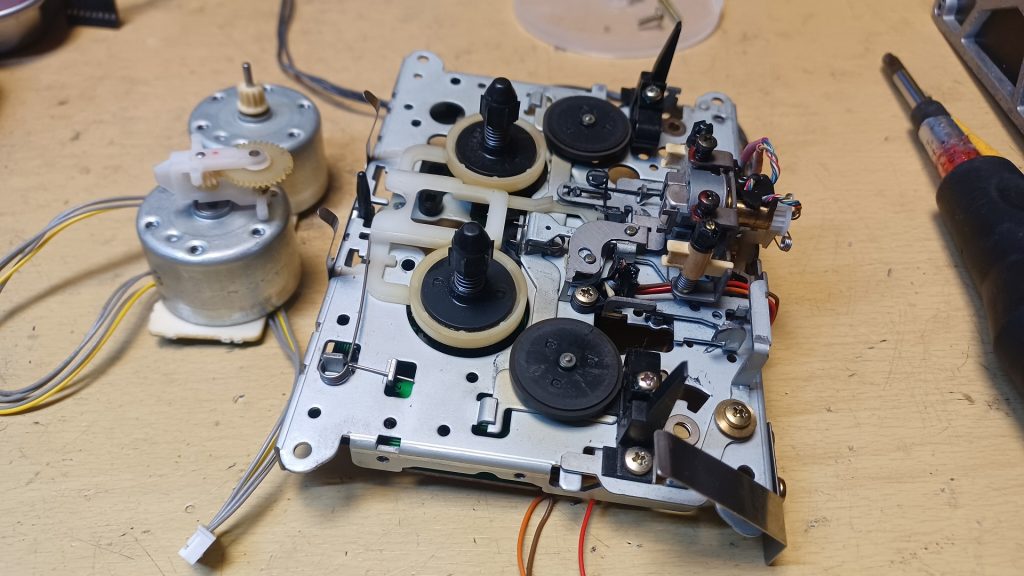

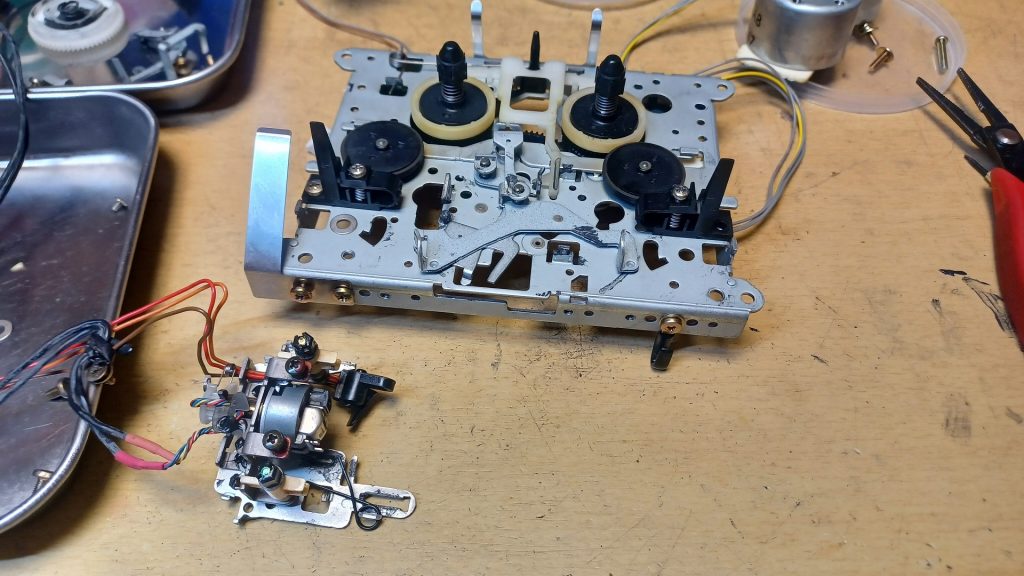

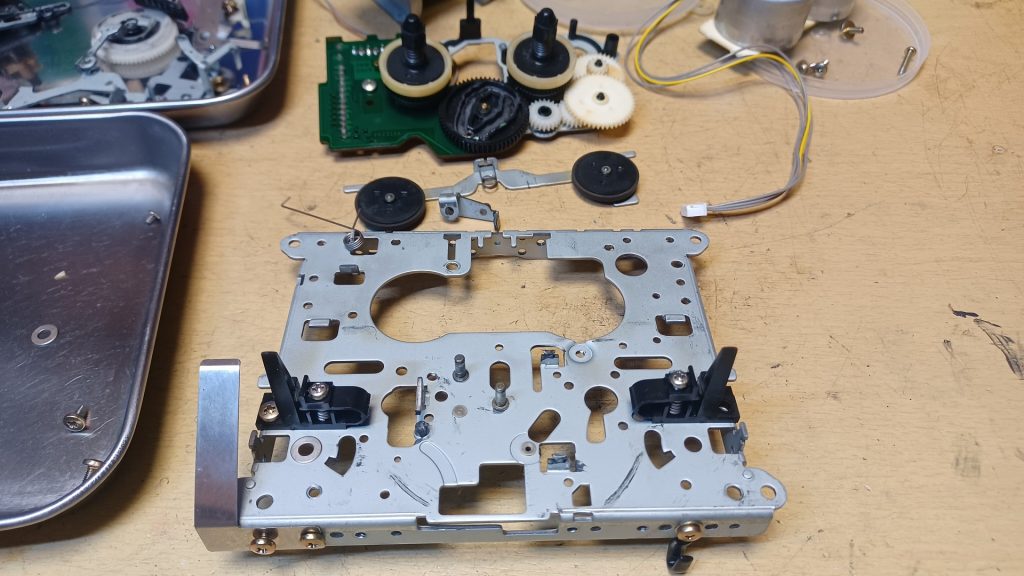

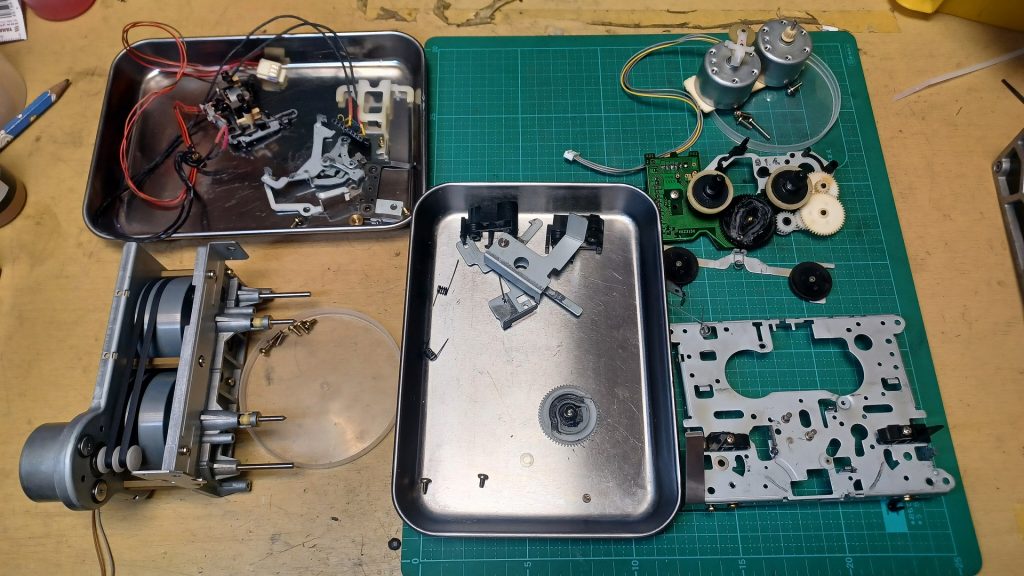

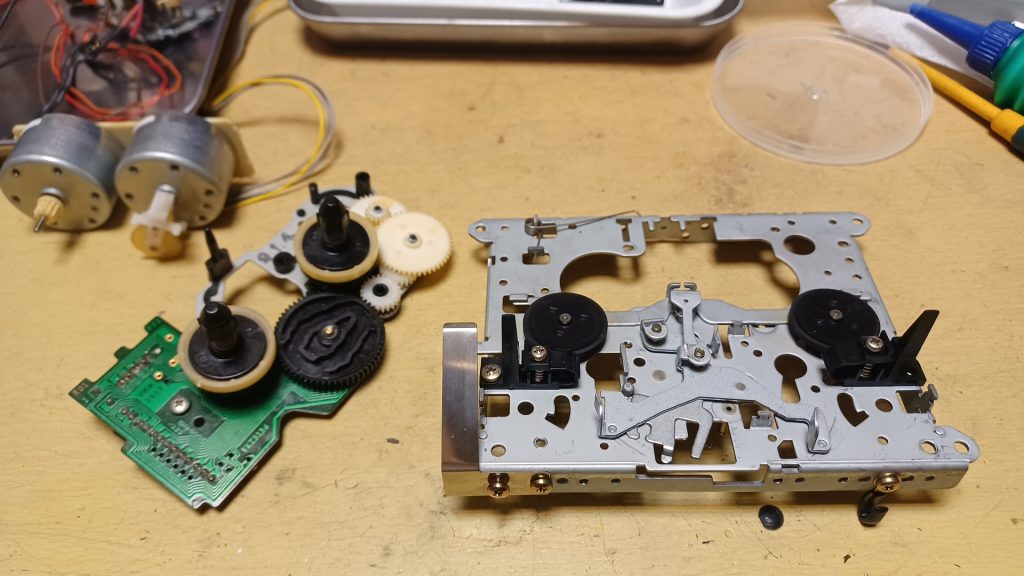

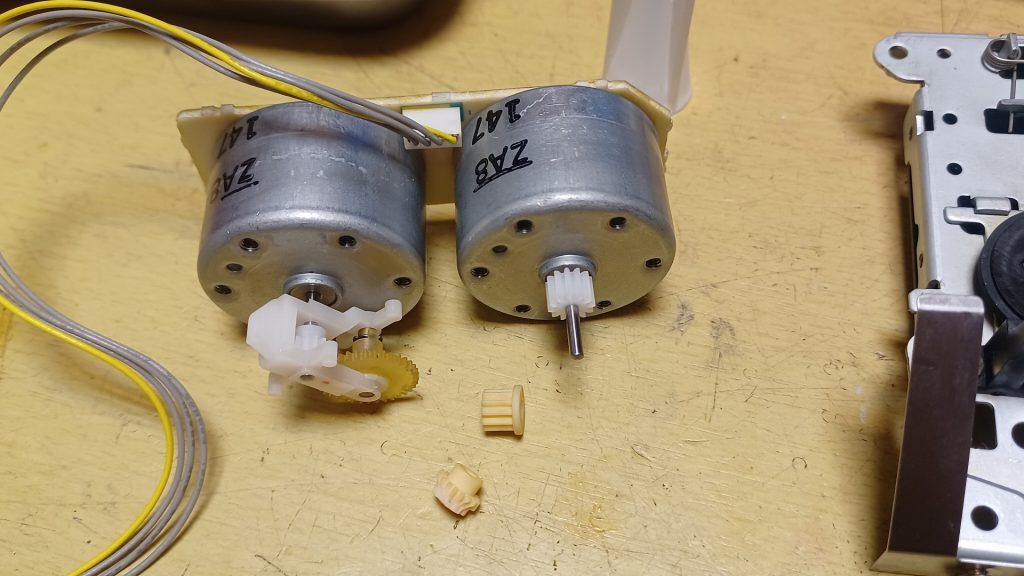

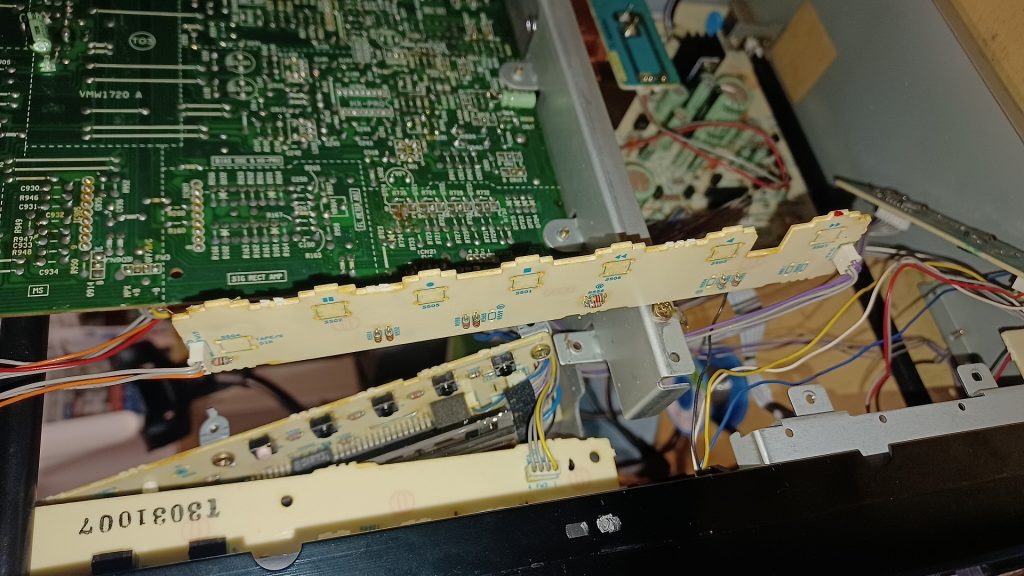

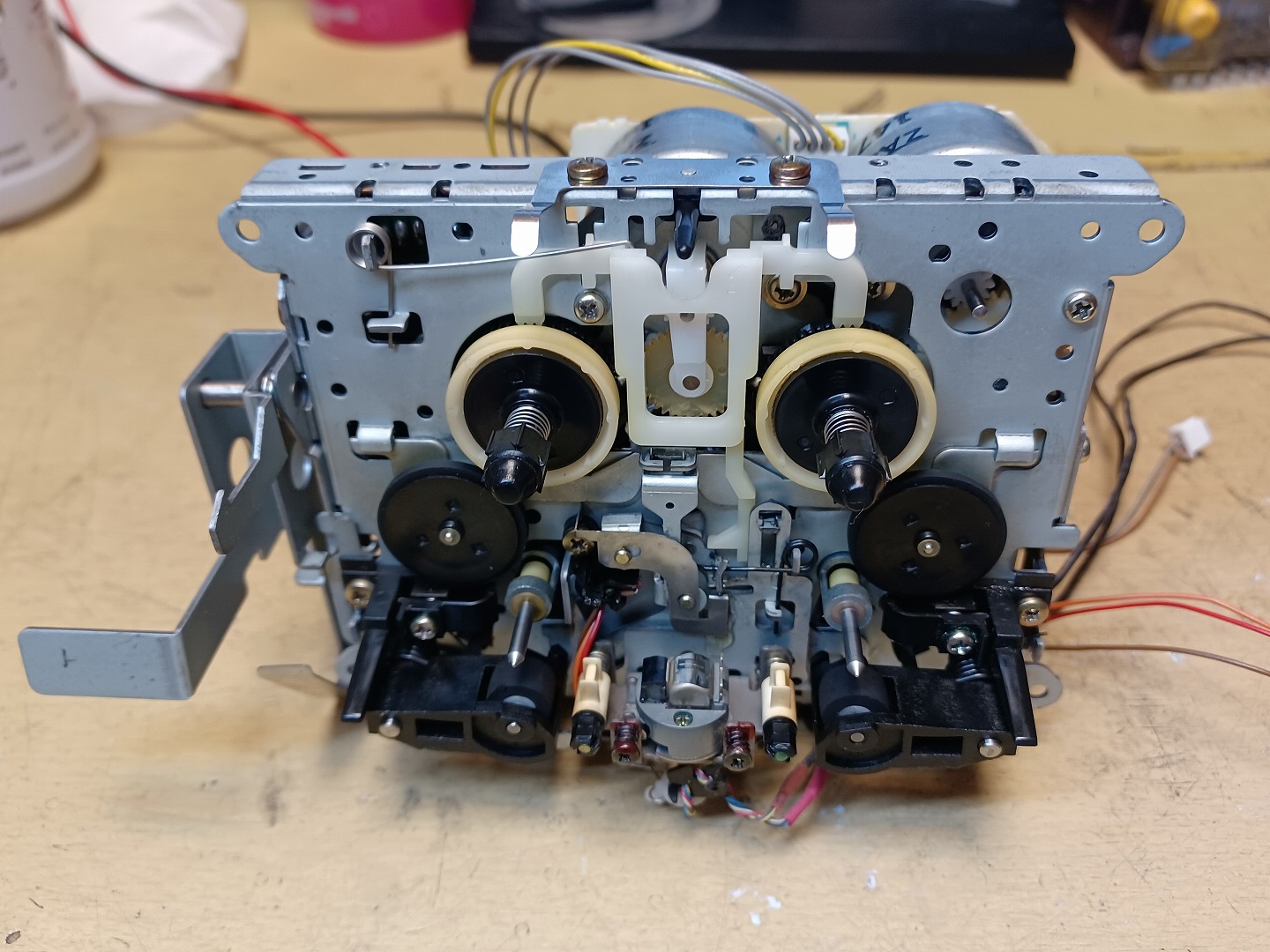

デッキの分解画像

サムネイル画像をクリックすると拡大画像をご覧いただけます。

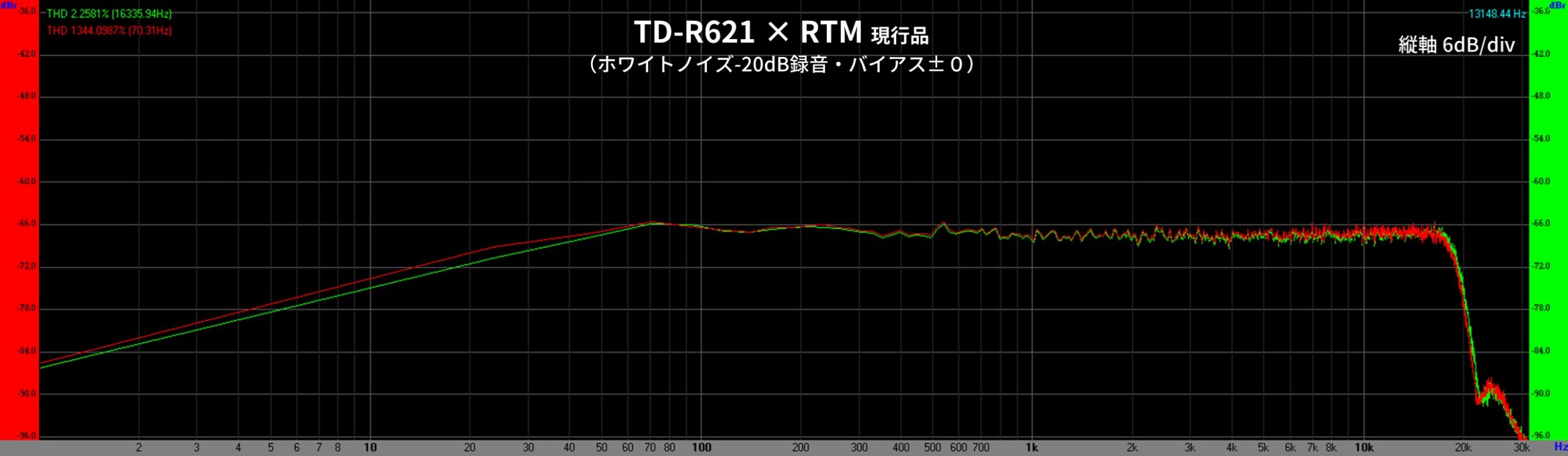

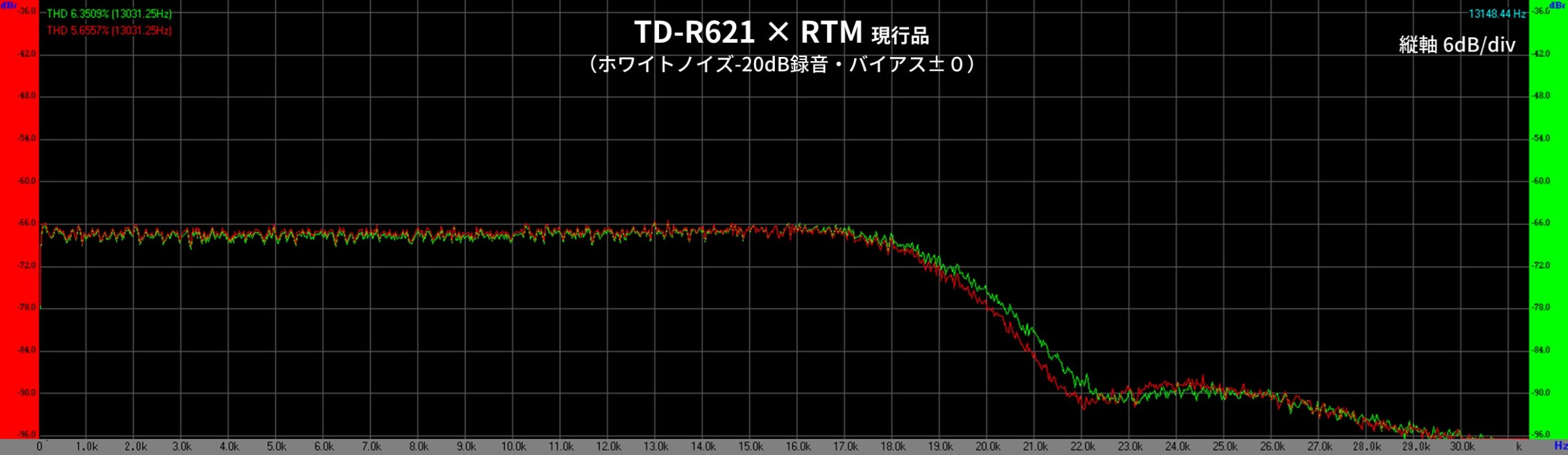

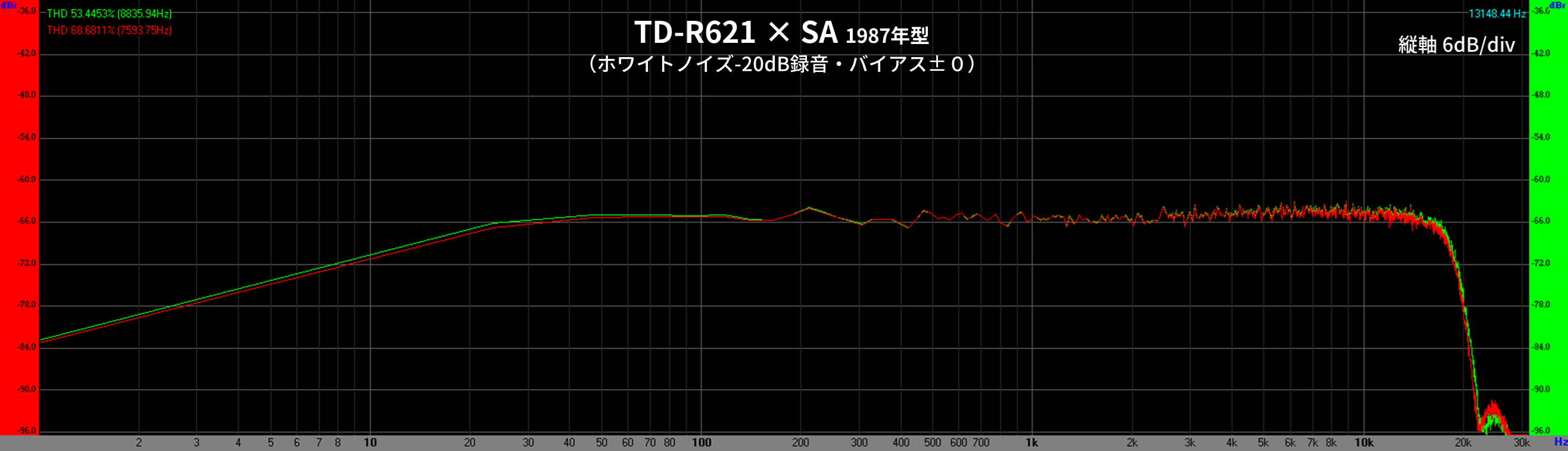

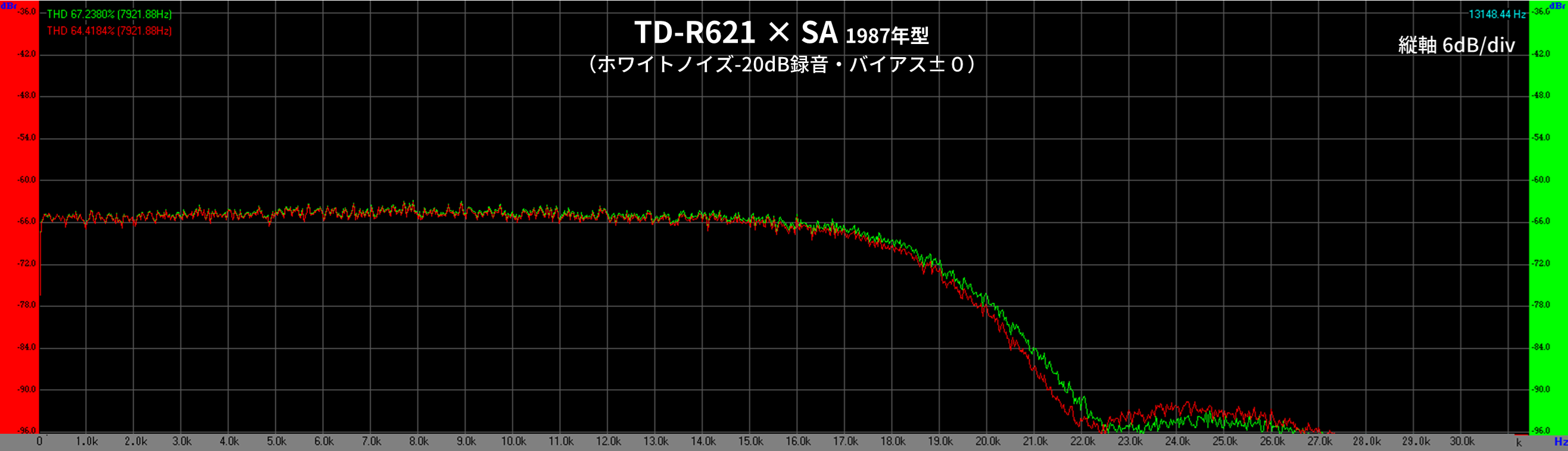

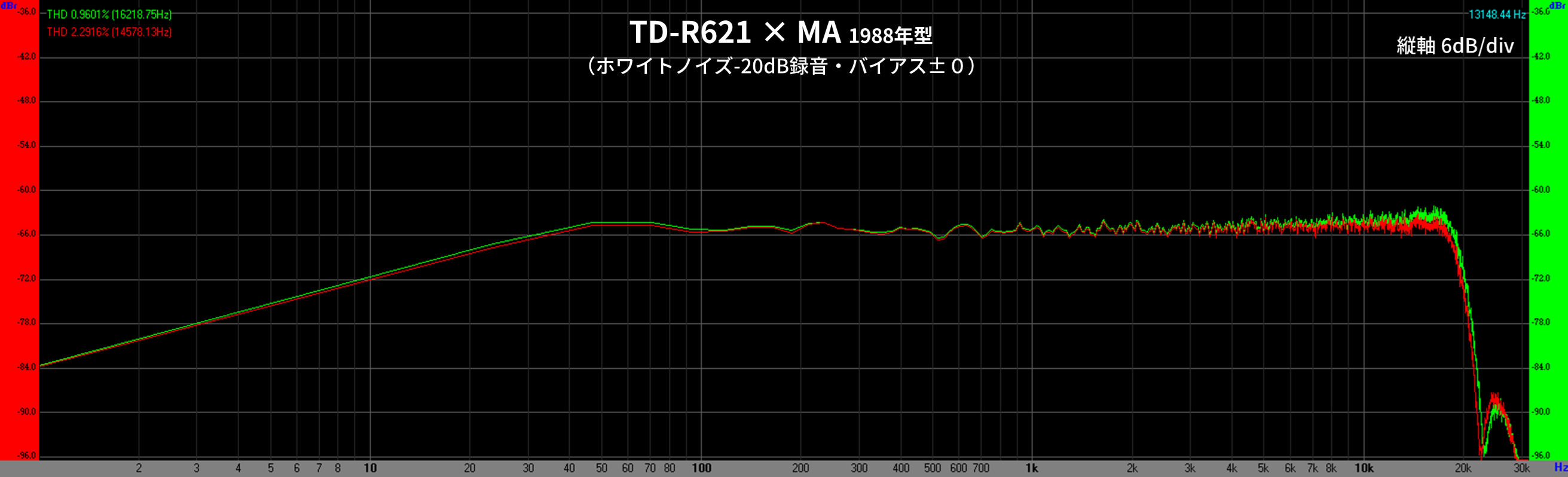

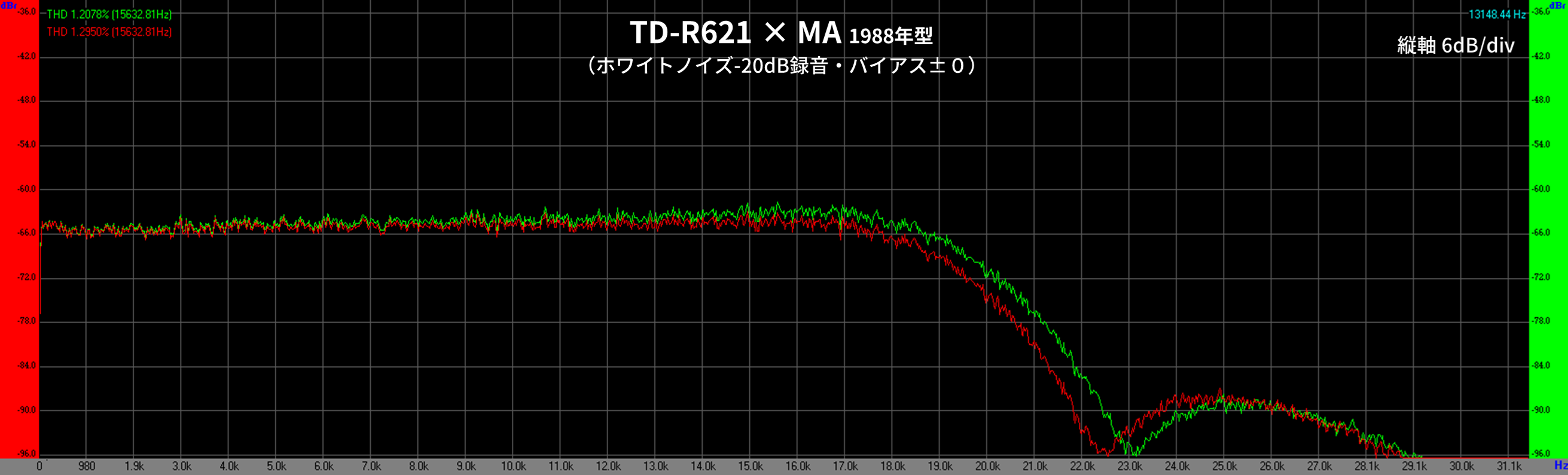

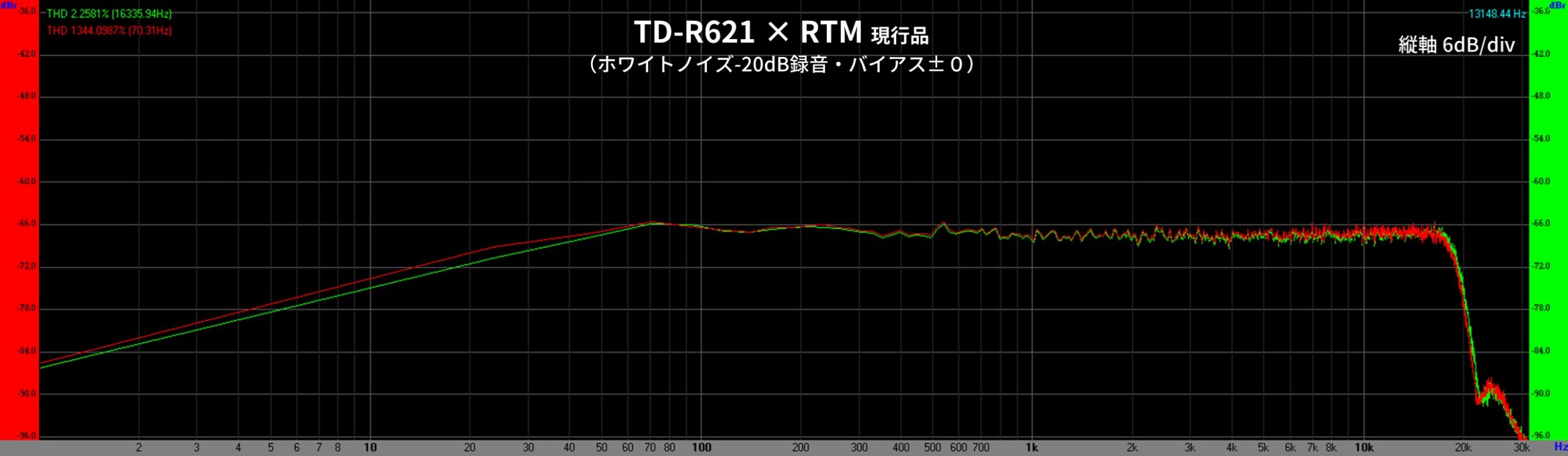

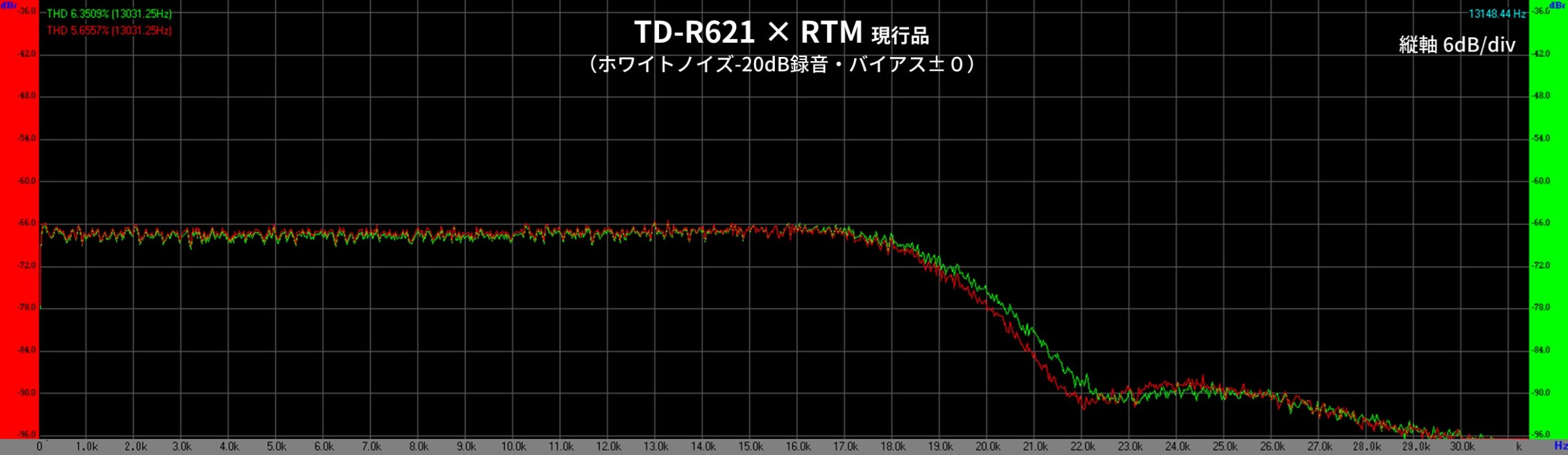

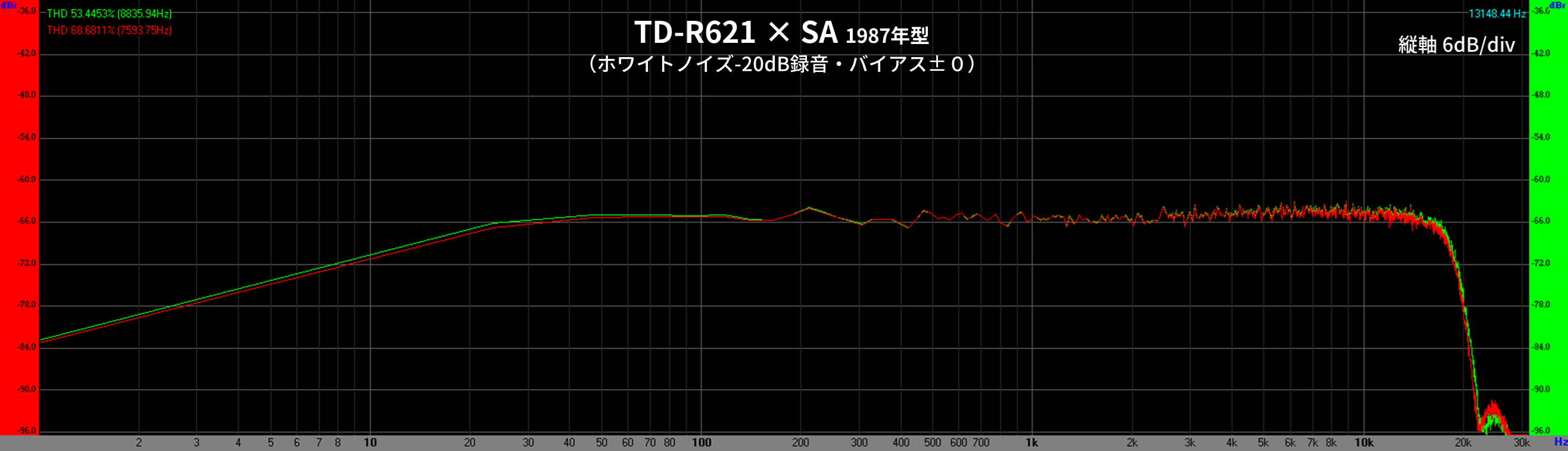

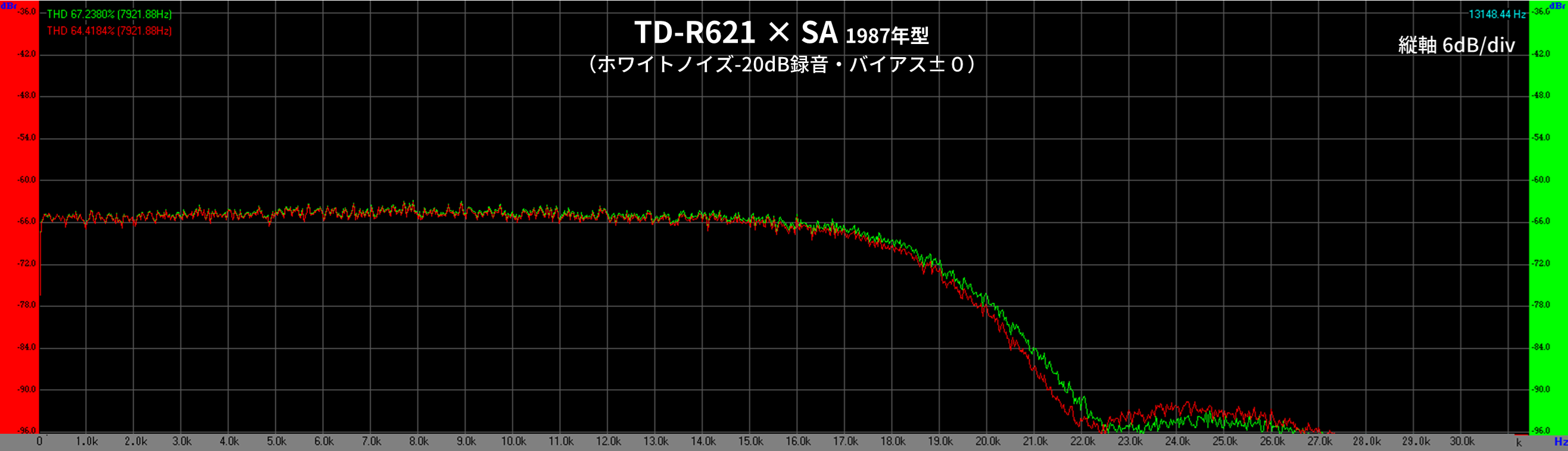

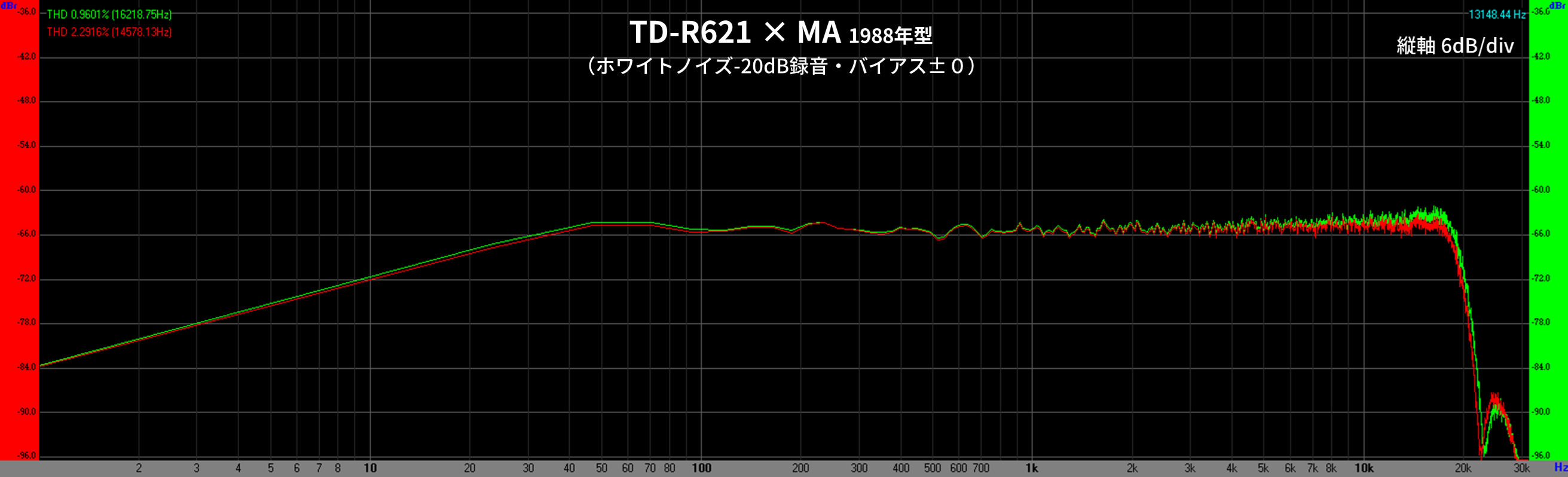

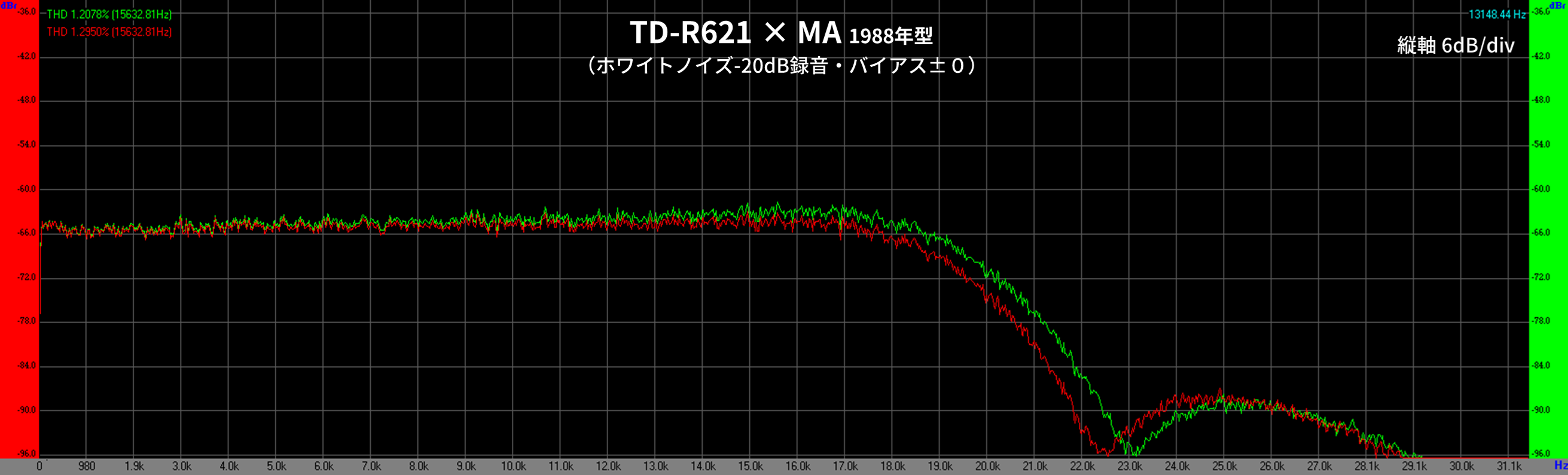

参考周波数特性

画像にマウスオン(タップ)すると周波数軸が線形に変わります。

【TYPEⅠ】RTM (現行テープ)

【TYPEⅡ】TDK SA (1987年型)

【TYPEⅣ】Nakamichi MA (1988年頃)

※ヘッドの状態やデッキの調整状態など個体差により、必ずしも同じ測定結果にはなりません。あくまで参考程度にお願いします。

これまでの作業実績

2024年6月 佐賀県 nao様