最終更新日:2023/10/11

概説

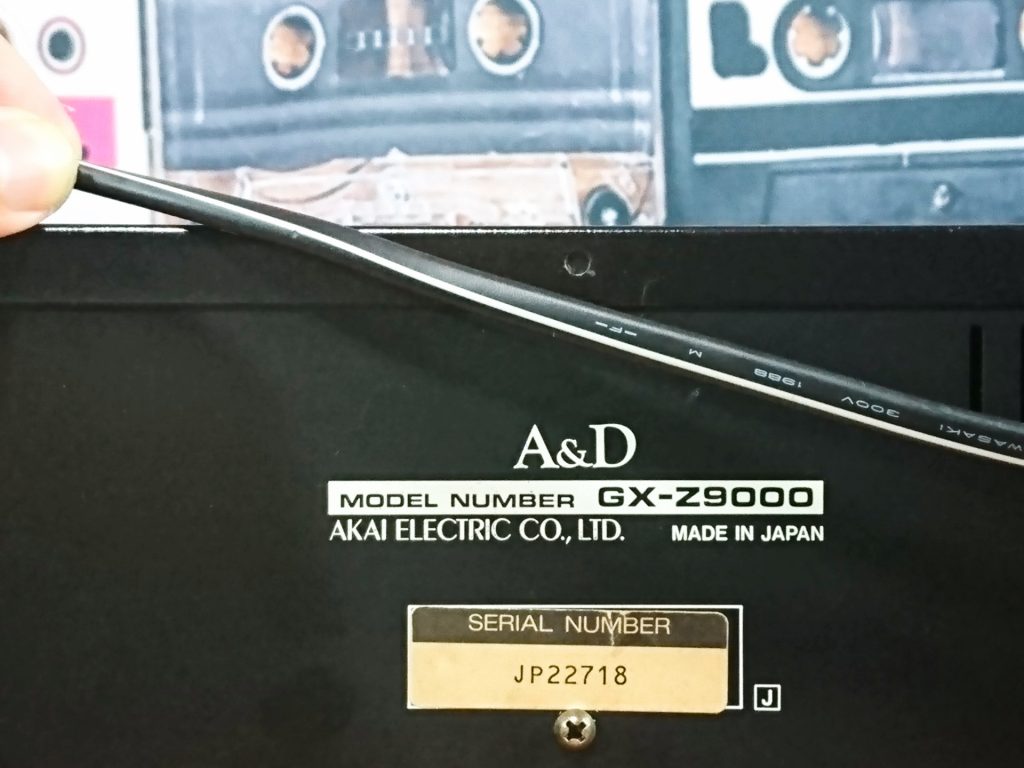

ブランドがAKAIからA&Dに変わっていますが、実態はGX-93のマイナーチェンジ版とも言えます。外観がほとんど変わっていない点で見当が付くでしょう。下位機種のGX-Z7000とGX-73、さらにはオートリバース機のGX-R75CXとGX-R70も同様です。

メカニズムは、3ヘッド方式+クローズドループデュアルキャプスタン+ダイレクトドライブ。キャプスタンの回転制御はクォーツロックとなっており、テープスピードの誤差や狂いの心配がありません。しかしながら、他社のハイエンドモデルに多く搭載されているキャリブレーション機能は無く、バイアス調整のみとなっています。ここは最上位機種として寂しい部分です。

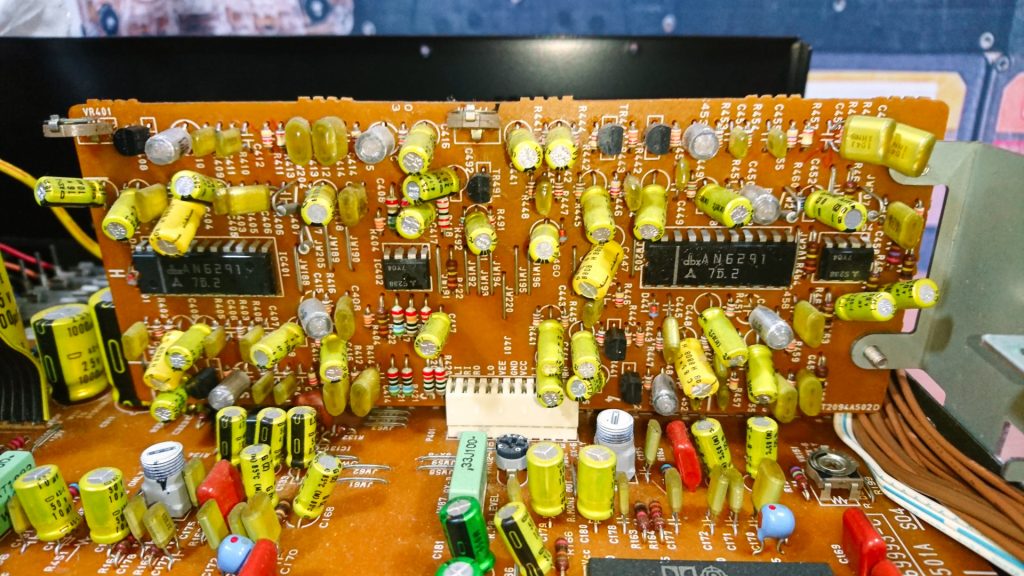

ノイズリダクションは、ドルビーのBタイプ・Cタイプに加えて、100dB以上のSN比を確保できるdbxを搭載。AKAIのdbx搭載は1984年頃のGX-R66から始まりますが、最上位機種に搭載されるのはGX-93が初になるかと思います。GX-9やGX-R99には搭載されませんでした。

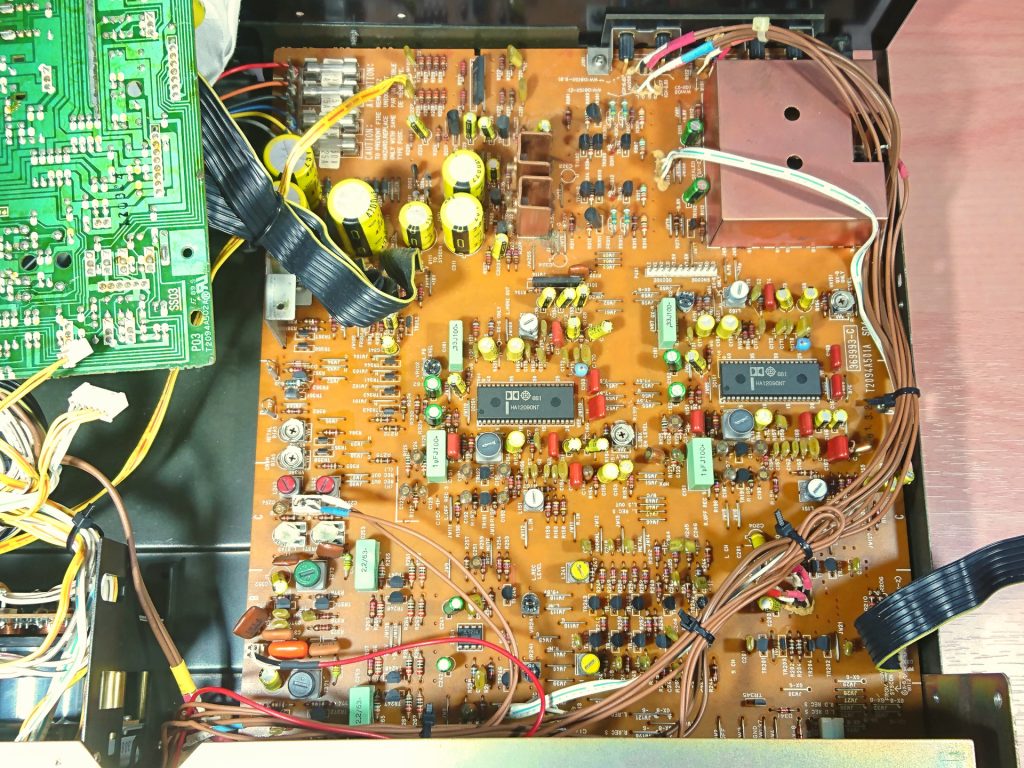

音質はドンシャリ傾向が強めに感じられます。ドンシャリだけでなく音も硬いので、癖は強めかもしれません。スーパーGXヘッドは元々硬い音を出しますが、そこに硬い音を出すオペアンプを組み合わせているため、AKAIのデッキの中でも音がかなり硬いように思います。また残念な点として、再生アンプ回路の位置や電源回路の設計が問題であるためか、外部からのノイズ混入に弱いようです。

薄型のボディにサイドウッド付きという外観が特徴で、機能が少ない分、操作部も少ないために割と質素な雰囲気です。しかし高級感は他社のハイエンドモデルと比べると一歩二歩及ばずです。

この後フルモデルチェンジして登場するGX-Z9100では、高さのある筐体になって雰囲気が一気に変わります。dbxは無くなりますが、キャリブレーションが機能されてより高級機らしいデッキに変わります。それを考えると、GX-Z9000は色々と至らない部分が多いかもしれません。

なお下位機種のGX-Z7000では、dbx非搭載、キャプスタンの回転がFGサーボ制御、サイドウッド無しといった違いがあります。その他の部分は全く同じです。逆に言えば、これらが不要であればGX-Z7000でも十分とも言えます。9000よりも価格も安いため、是非7000もお勧めしたいと思います。

GX-Z9000の構造&搭載機能

| ヘッド | 3ヘッド方式(スーパーGXヘッド) |

|---|---|

| メカニズムの駆動 |

ロジック制御 (カムモーター+ベルト駆動) |

| キャプスタンの回転 | ダイレクトドライブ (クォーツロックPLL方式) |

| テープの走行方式 | クローズドループ・デュアルキャプスタン |

| カセットホルダの開閉 | パワーローディング(弛み取り機能あり) |

| スタビライザー | なし |

| テープセレクター | 自動 |

| ノイズリダクション | ドルビーB/C,dbx |

| ドルビーHX-Pro | なし |

| 選曲機能 | あり(IPLS機能・1曲ずつのみ) |

| メーター | デジタルピークレベルメーター (0dB=250nWb/m) |

| ライン入力 | RCA端子1系統 |

| ライン出力 | RCA端子1系統(固定レベル出力) |

| キャリブレーション機能 | なし (バイアス調整のみ) |

| カウンター | 4デジット,再生経過時間表示,テープ残量表示 |

| その他の機能 |

|

GX-Z9000の特徴

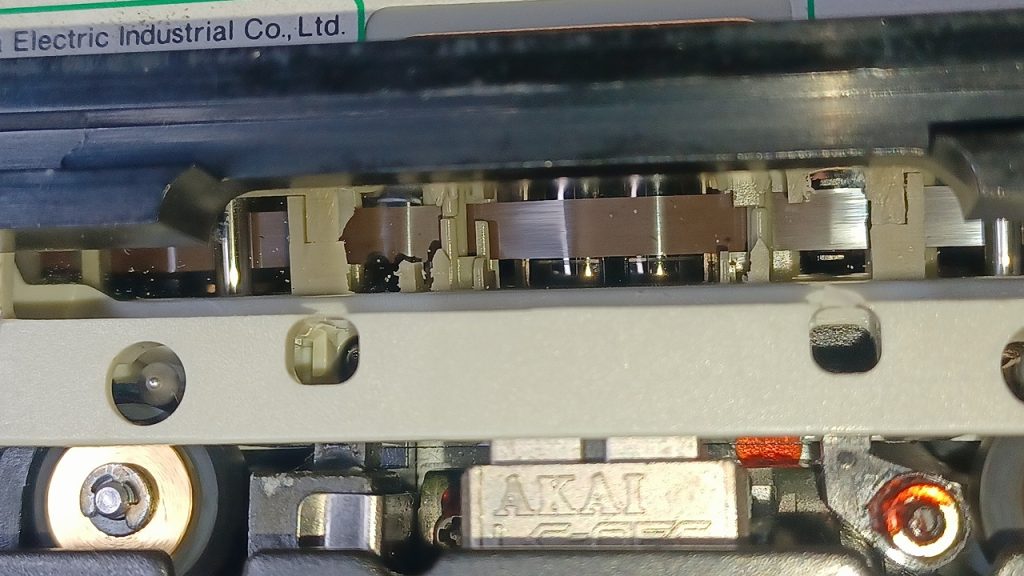

◎耐摩耗性に優れるスーパーGXヘッド

◎薄型ボディにサイドウッドの外観

○dbxノイズリダクション搭載

○クォーツロック制御のダイレクトドライブ

○音質はドンシャリ気味、硬めの音

△最上位モデルにしては機能が少ない(キャリブレーションも無い)

△外部からのノイズに弱い(再生ヘッドからアンプ回路まで遠い,電源回路が弱い)

△dbxが不要であれば下位機種のGX-Z7000で十分(性能は全く同じ)

GX-Z9000の関連機種

- GX-Z7000

(下位機種)

録音サンプル

無圧縮音源はこちら

テープ:RECORDING THE MASTERS

ノイズリダクションOFF

音源:Nash Music Library

【フュージョン・ロック】容量52.9MB

【テクノポップ】容量58.5MB

96kHz-24bitのためデータ容量が多くなっています。ご注意ください。

外観の詳細画像

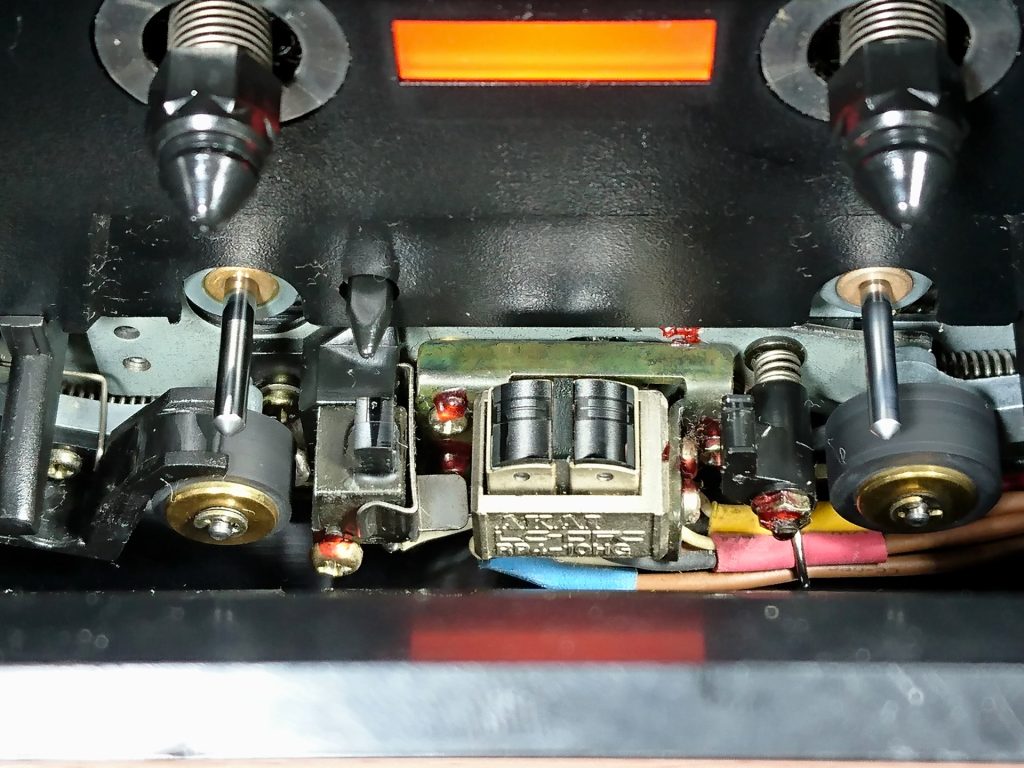

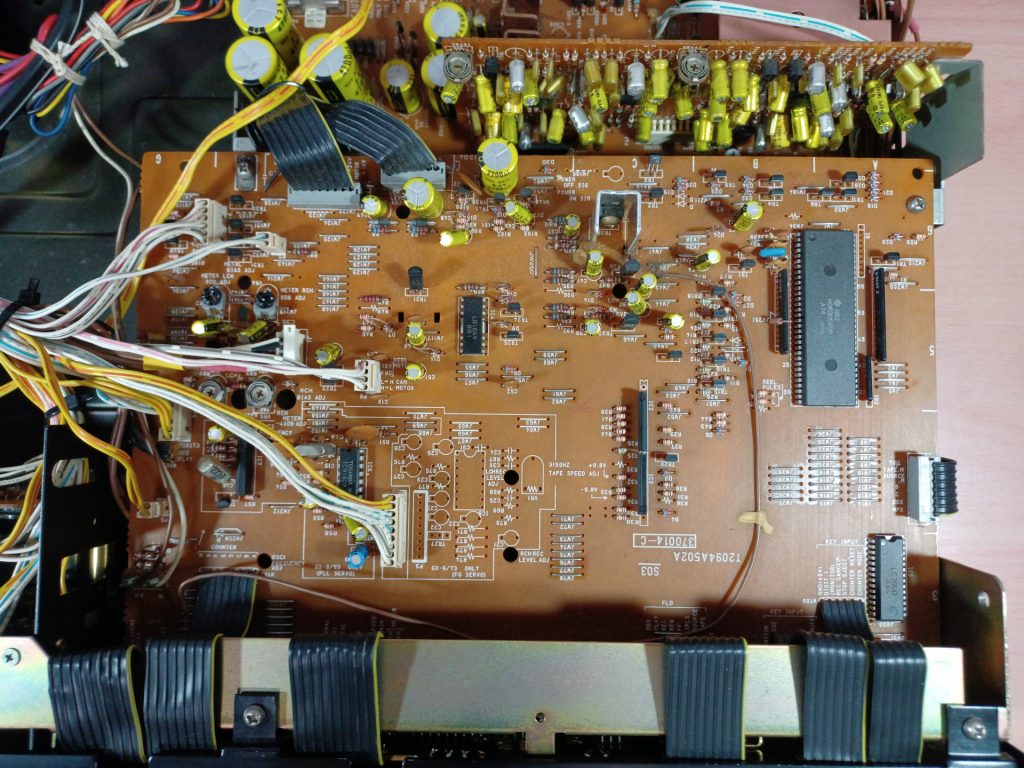

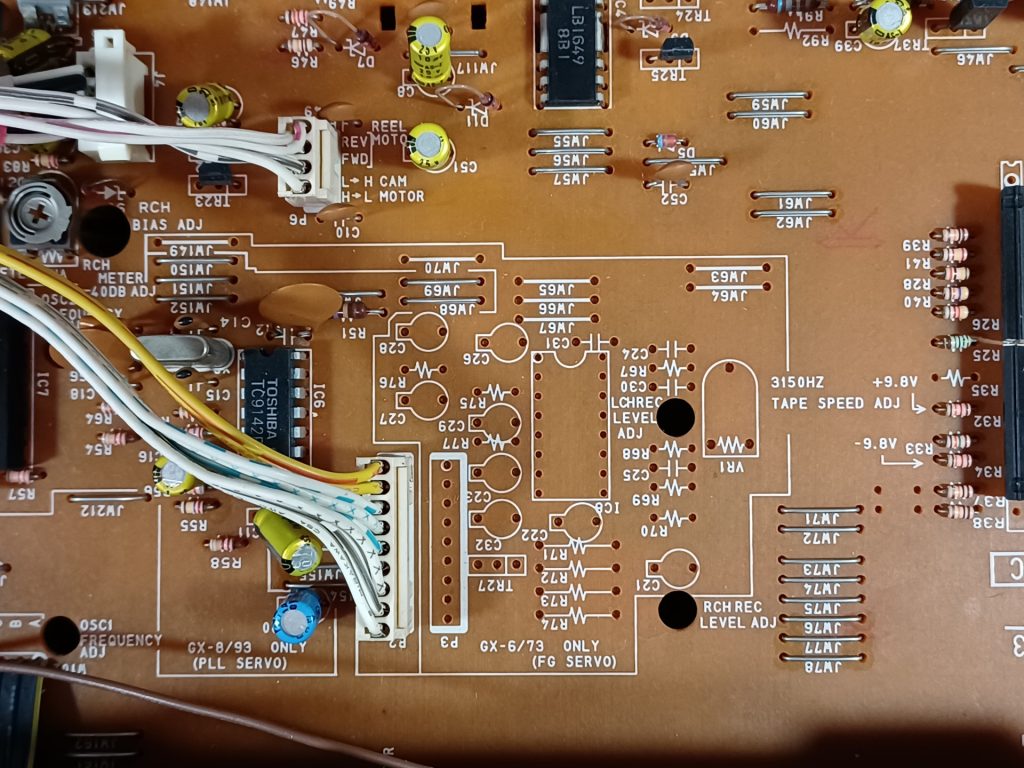

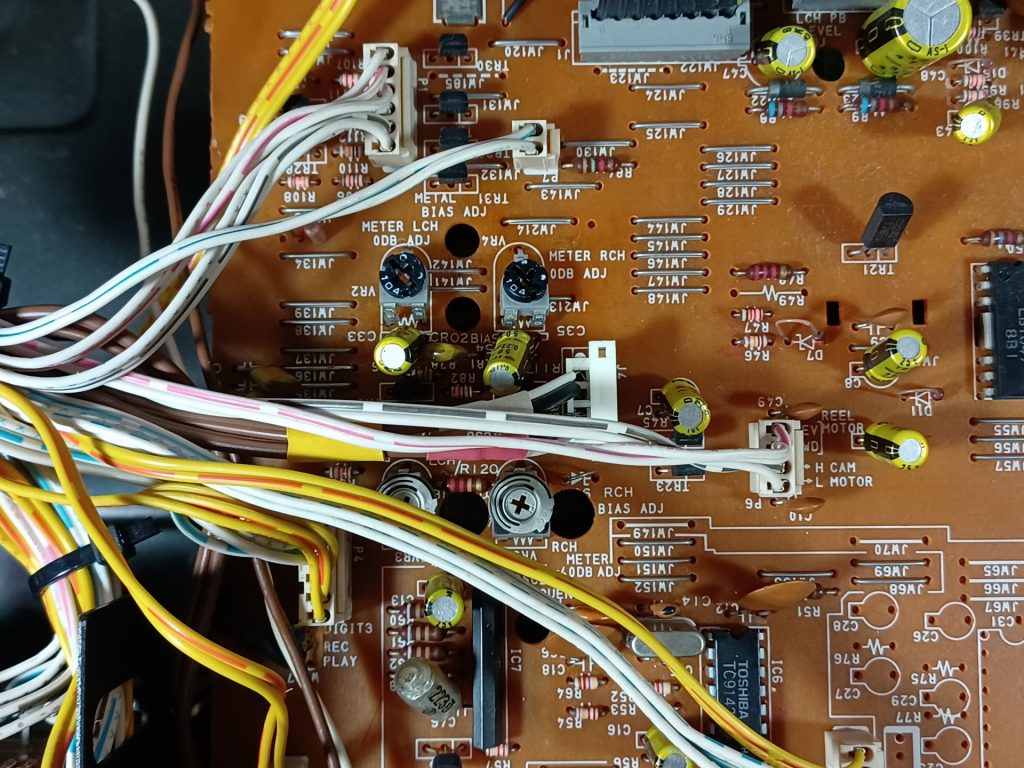

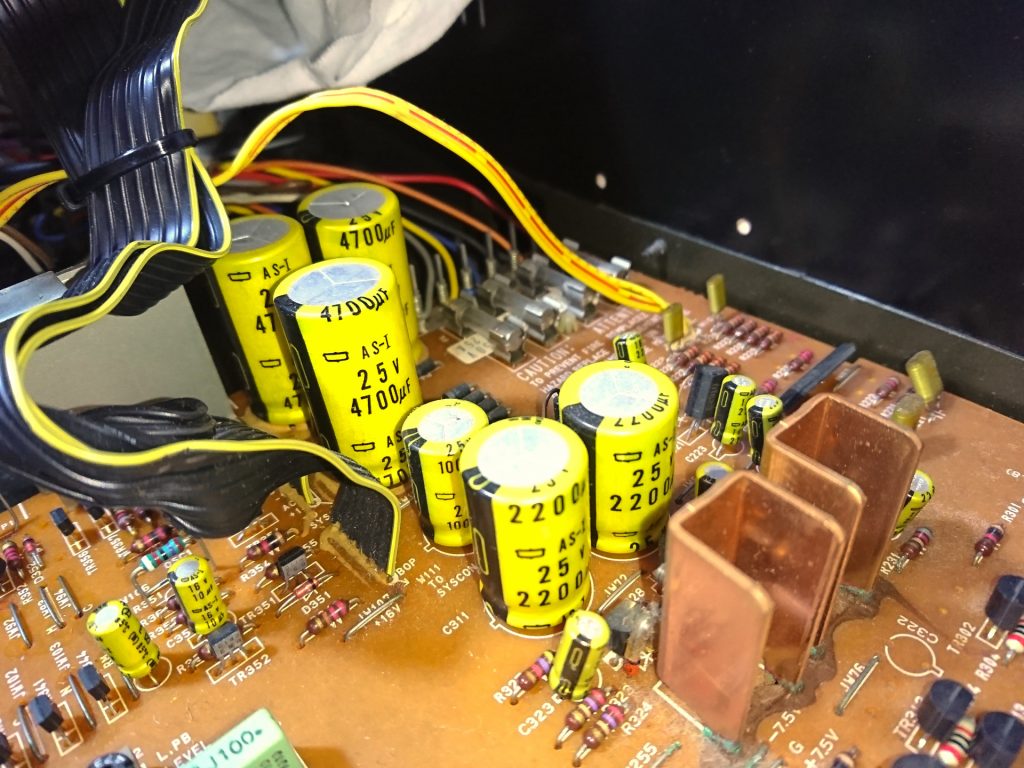

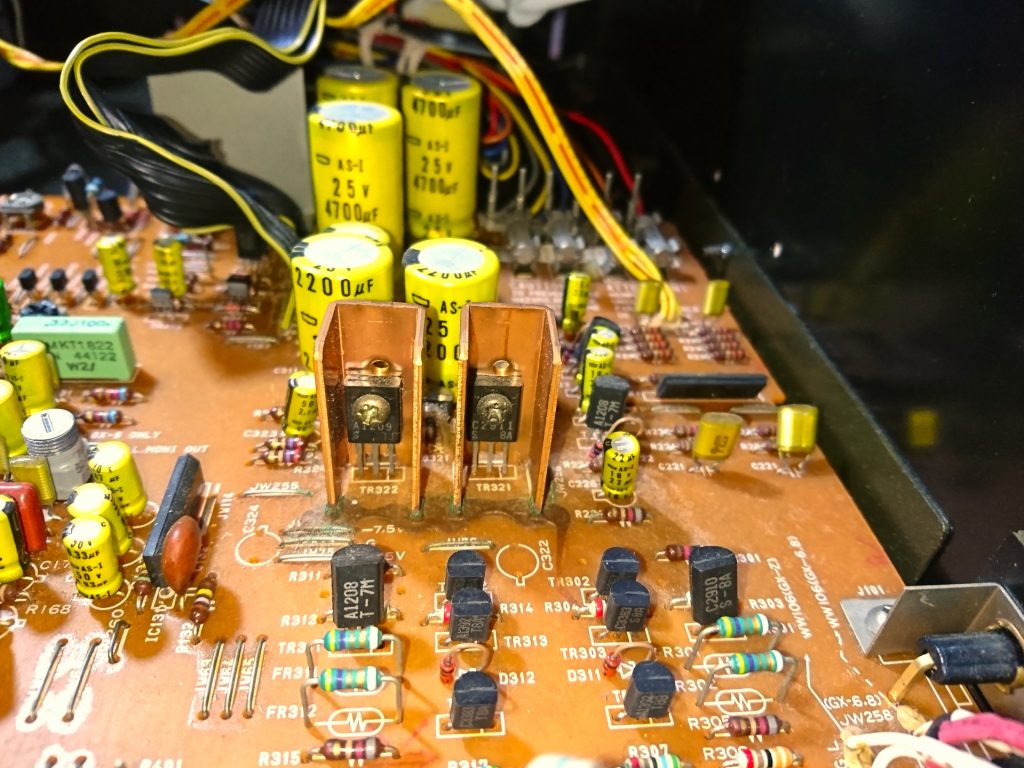

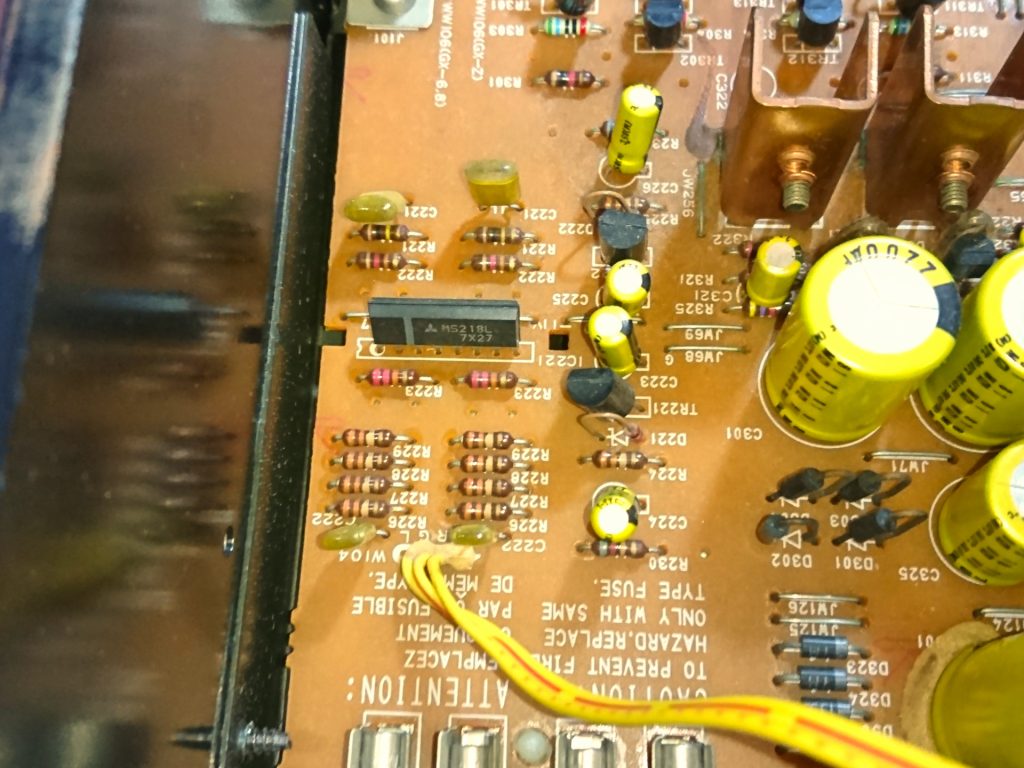

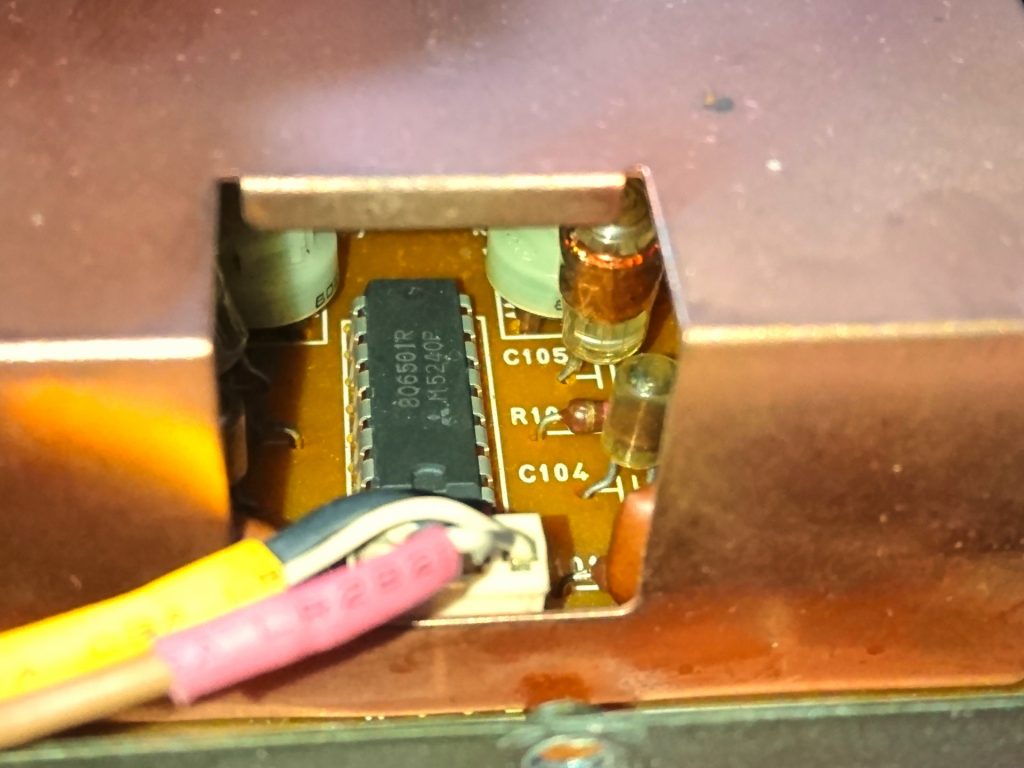

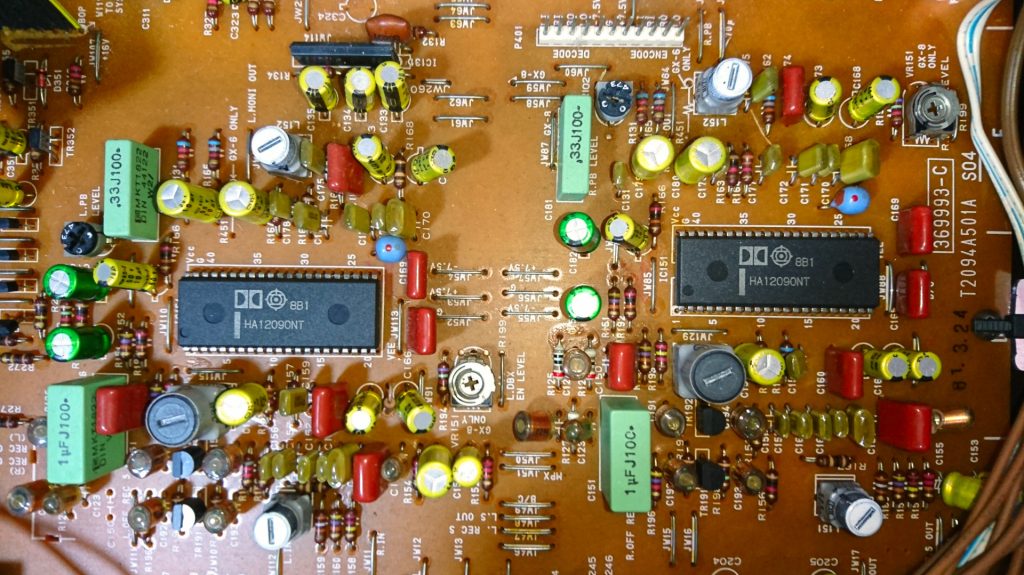

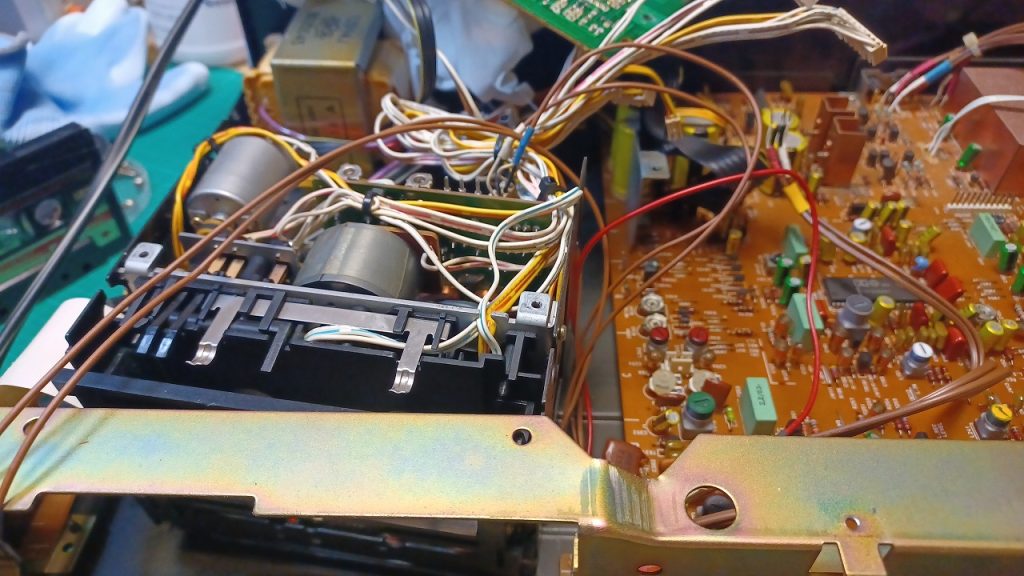

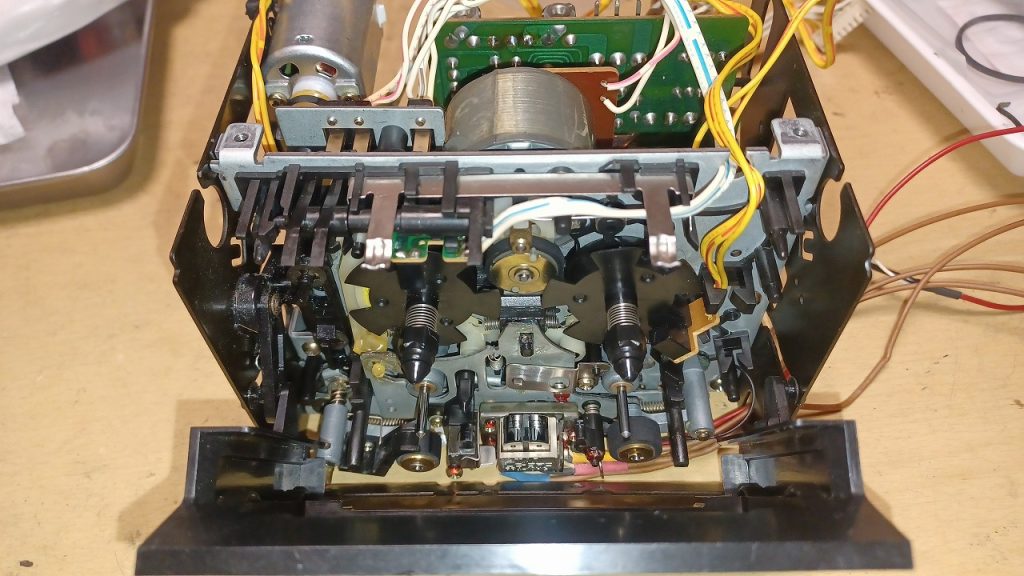

デッキ内部

オープン・ザ・キャビネット

サムネイル画像をクリックすると拡大画像をご覧いただけます。

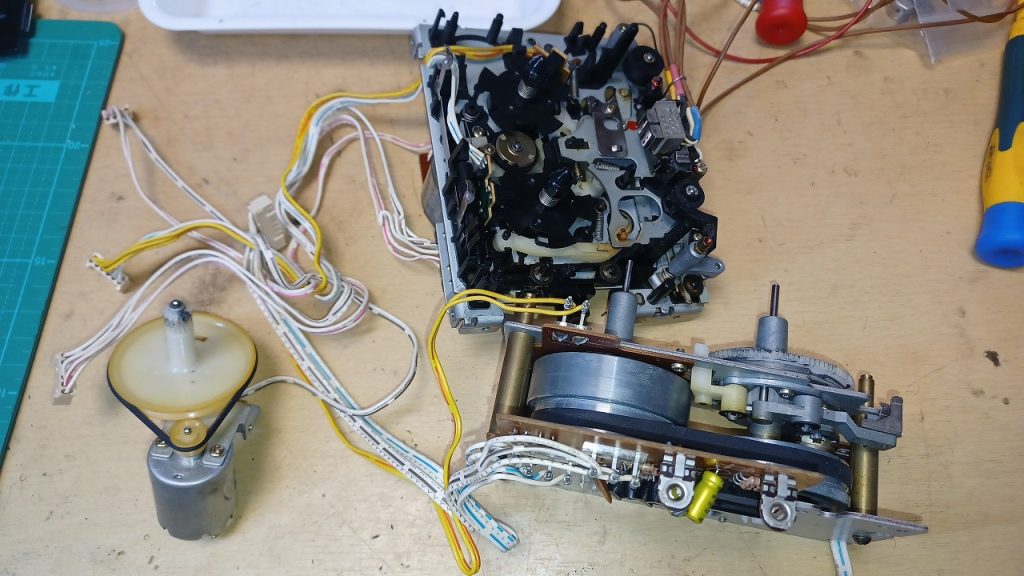

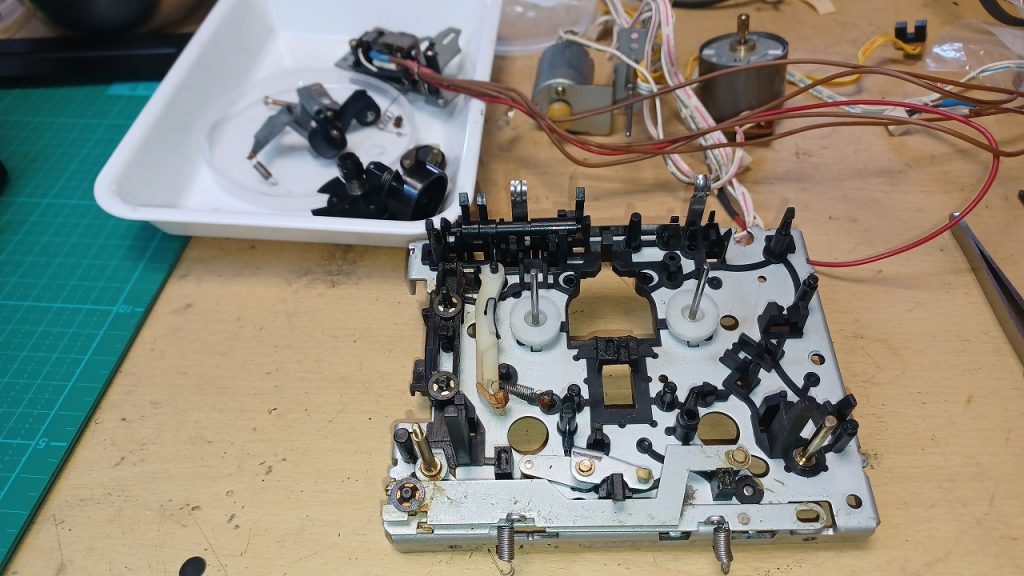

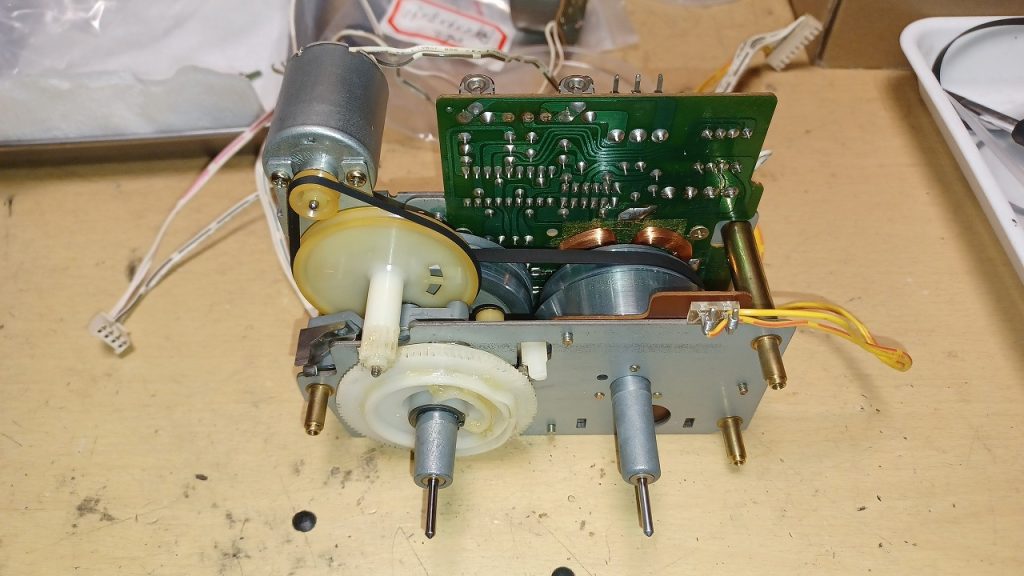

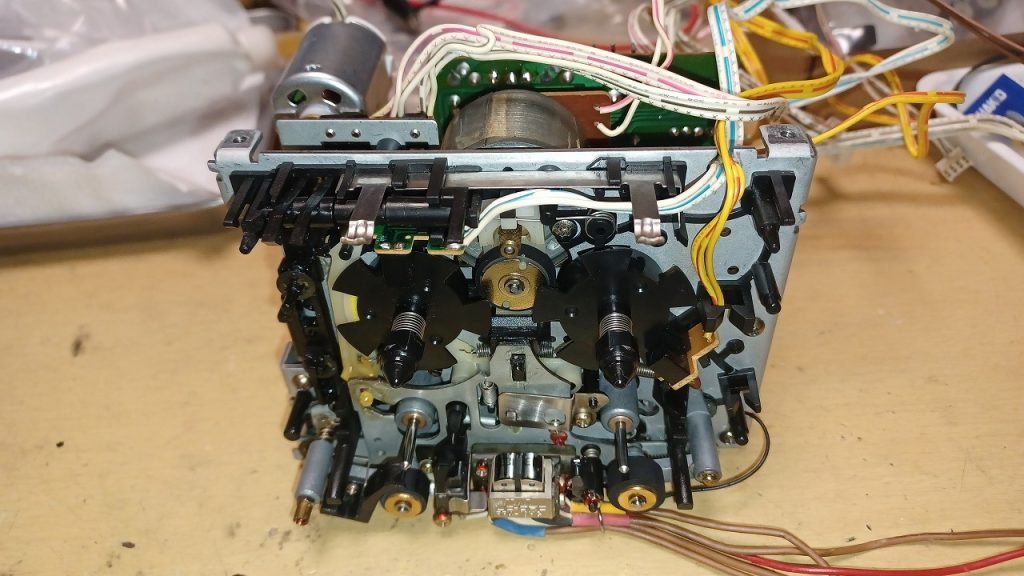

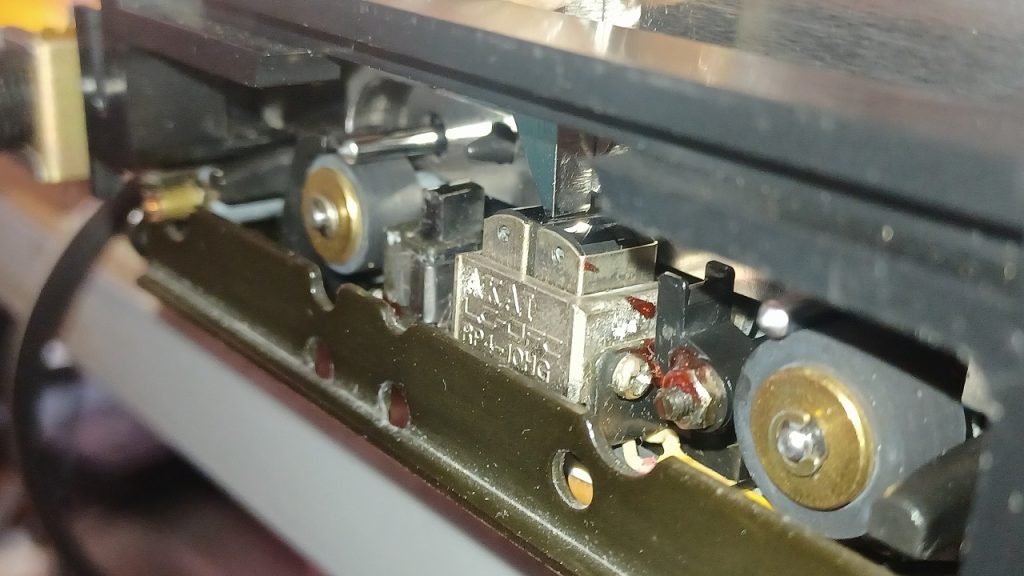

メカニズムの分解画像

サムネイル画像をクリックすると拡大画像をご覧いただけます。

その他の画像

【絡まったカセットテープの救出】 キャプスタンに張り付いて、そこからぐるぐる巻きに絡みついてしまう、よくあるパターンの絡み方です。フライホイールを手で逆回転させ、少しずつほどいて救出します。 |

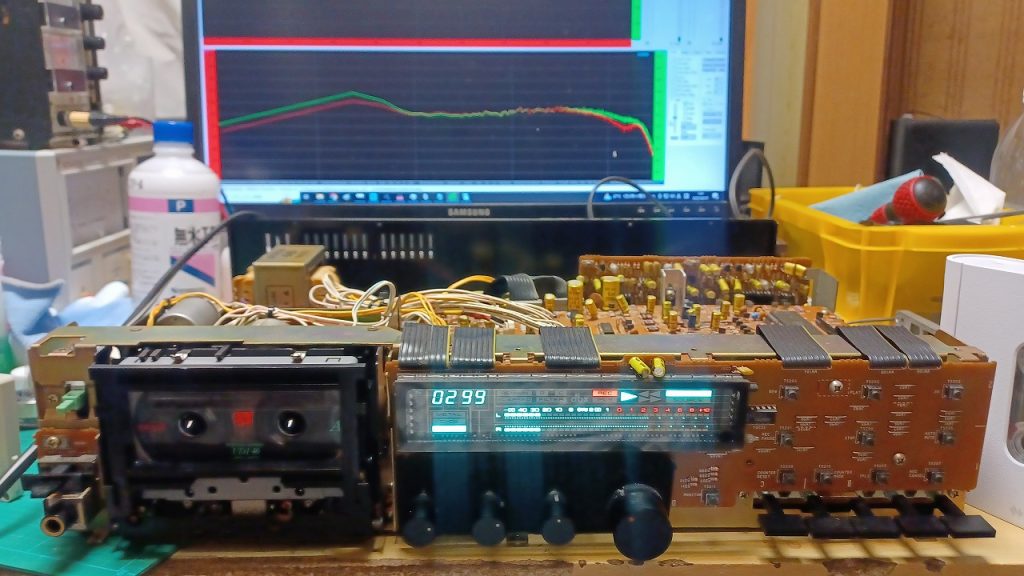

【整備前の特性が滅茶苦茶】 パソコンの画面に映っているスペクトルを見ると、思いっきりカマボコの特性になっていました。再生EQのトリマーが高域を強める方向にかなり回されていました。 |

参考周波数特性

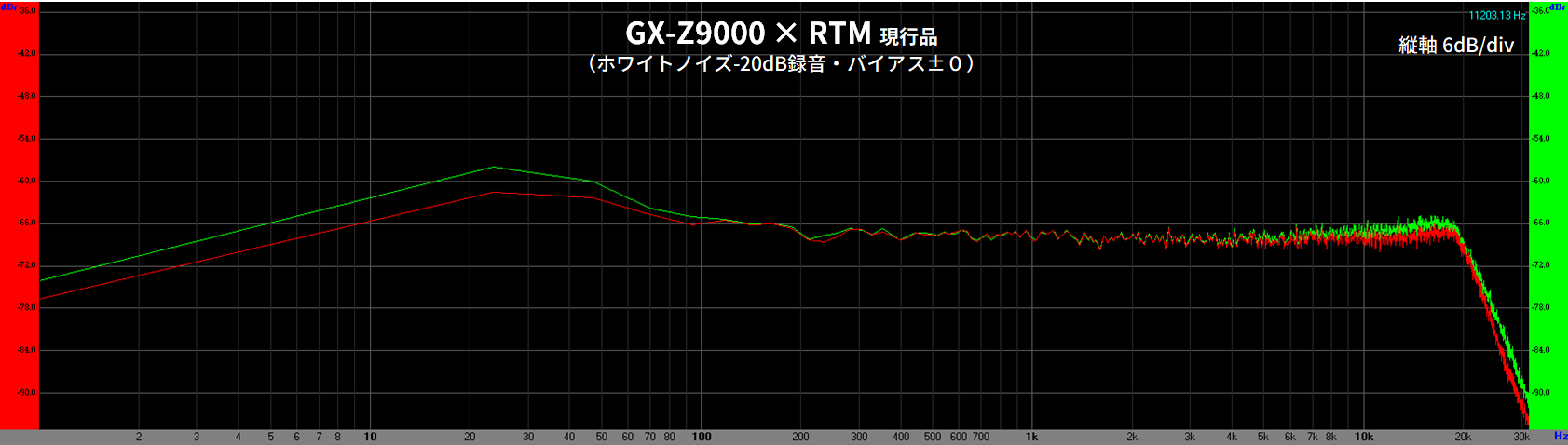

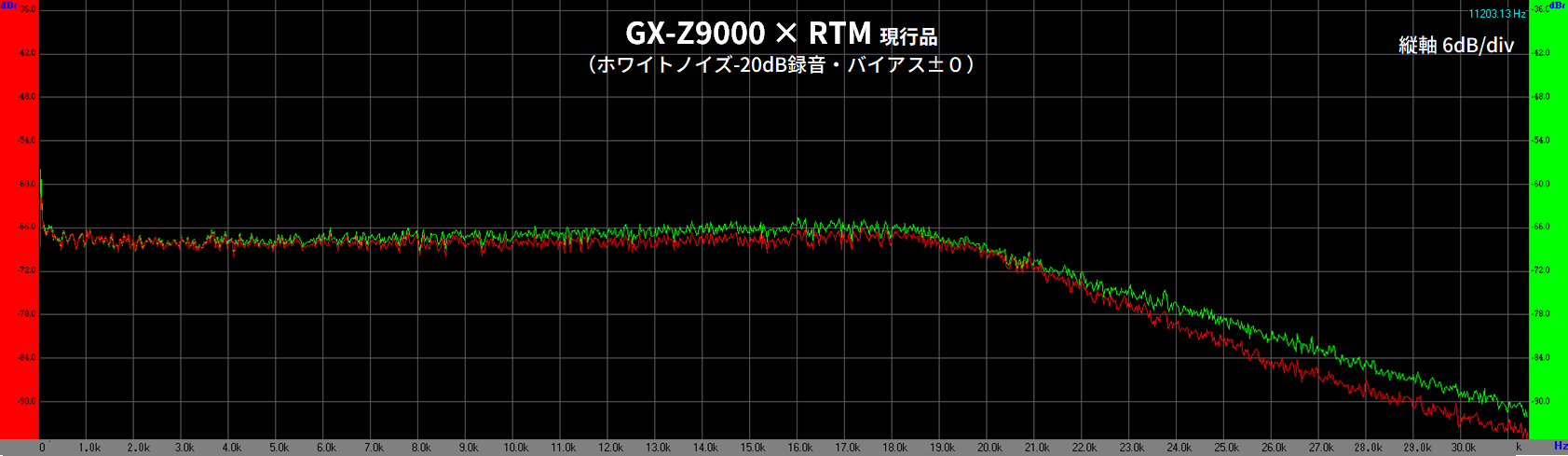

【TYPEⅠ】RECORDING THE MASTERS (現行テープ)

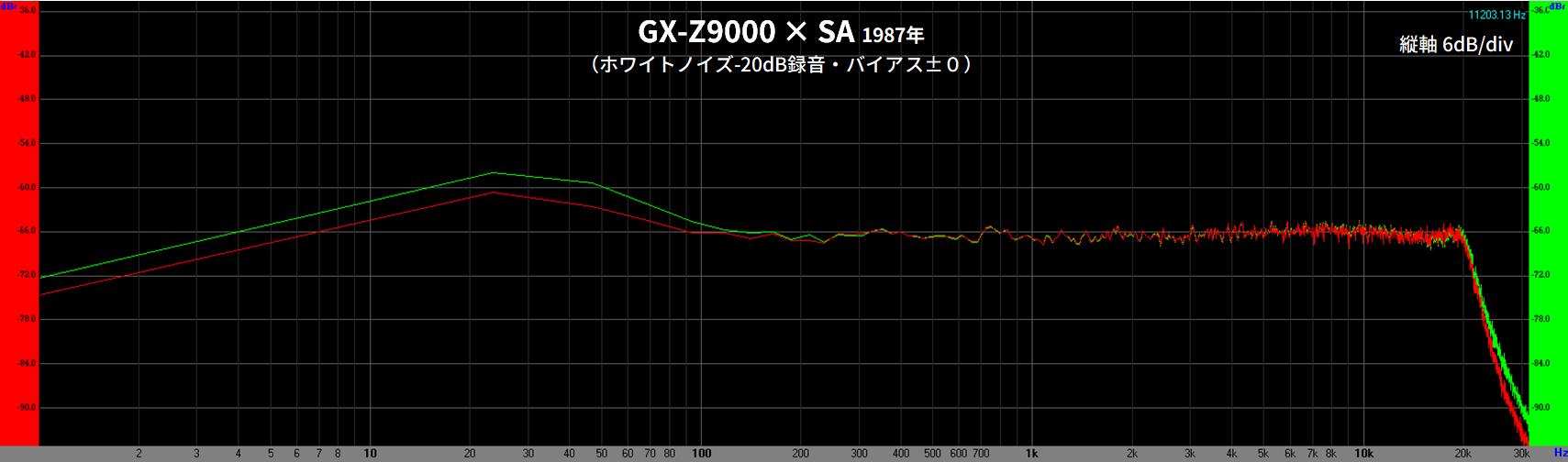

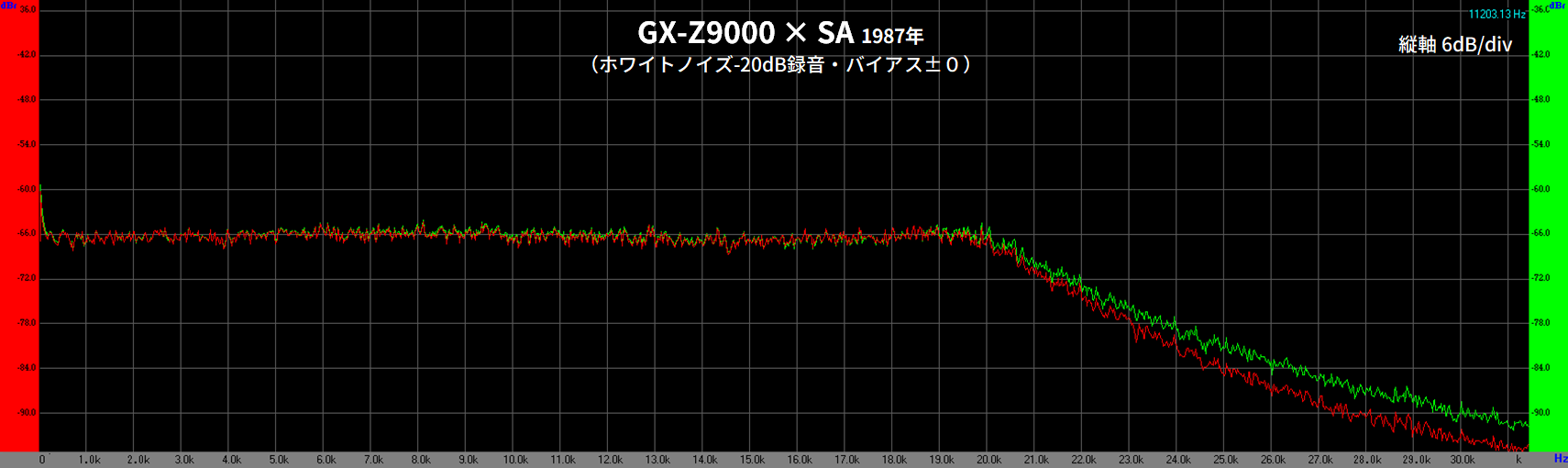

【TYPEⅡ】TDK SA (1987年型)

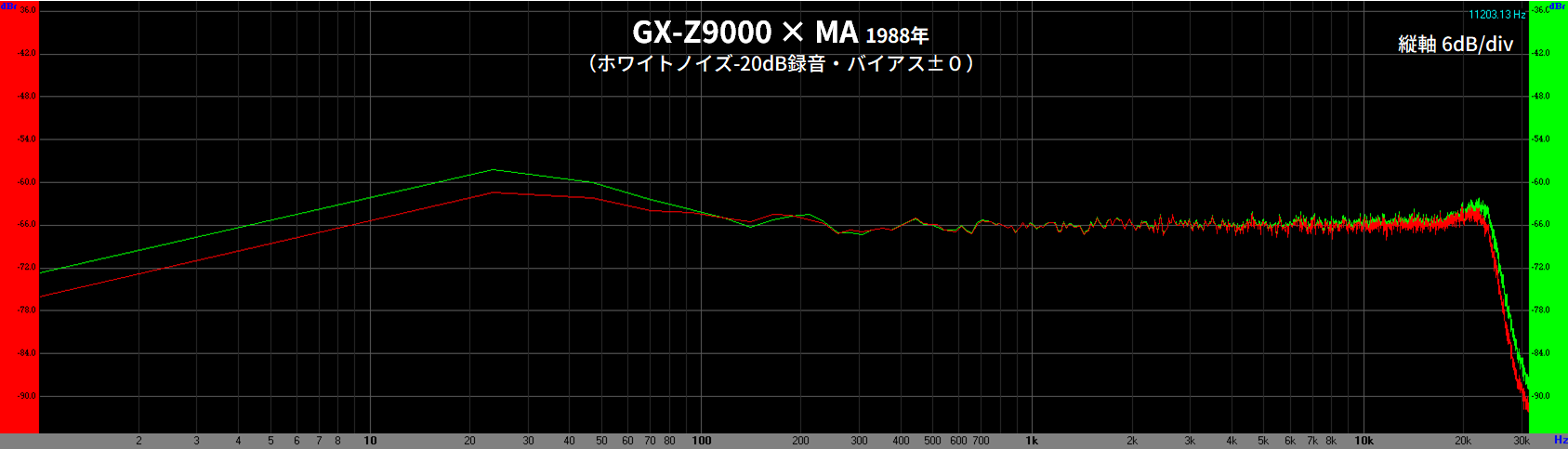

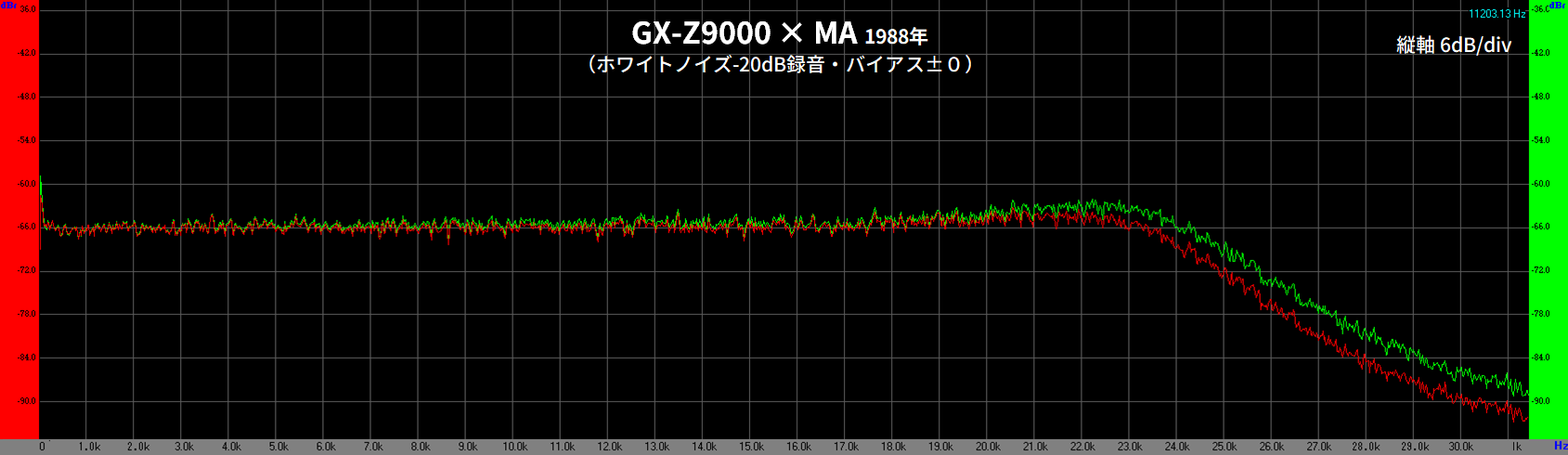

【TYPEⅣ】TDK MA (1988年型)

※ヘッドの状態やデッキの調整状態など個体差により、必ずしも同じ測定結果にはなりません。あくまで参考程度にお願いします。

作業をご依頼、撮影にご協力してくださった方

・福井県 サカイ様(2023年9月)